日产与本田的重组败局,是从两家汽车制造商的法务部太弱开始的。

2025年2月6日。日产汽车一把手内田诚(Makoto Uchida)率队来到本田东京总部,向三部敏宏(Toshihiro Mibe)社长传达了一天前媒体报道的相关内容,核心要义是董事会不同意成为本田的子公司,决定收回双方经营重组的意向书。关于是否重启谈判或把合作范围缩小至电动车领域等议题,两家汽车制造商最快将在下周做出决定。

日本第二与第三大汽车制造商的重组,首先由日本媒体爆出,在正式签署协议后的第45天,再由日媒挖到了谈判破裂的料。他们的法务部没有给报道这件事的各路媒体发出律师函,置公司领导形象被污、企业名誉受损、经营受到干扰于不顾,任由各种消息散播,比流窜回家过年的打工仔开车的速度都快。

世界新第三大汽车集团(本田-日产-三菱)幻灭的速度,超过了历史上所有汽车集团重组的节奏,这一切的根本是在统合协议签署后,本田在经过一系列的考量后,不愿意按照平等的方式进行重组,而是把日产变成子公司或者子品牌,双方超过5倍的市值差距太大了,这伤害了日产人传承而来的傲气:

太伤自尊了。

在双方签署重组协议前,日产的现金流最多能维持14个月,现在又消耗掉了2个月,日益逼近的破产危机,被存续的尊严压过。为日本皇室生产40多年汽车的荣光,取代了任由本田宰割的耻辱。本田侧重的现场主义与技术日产的称号,让两家企业如水似油的关系,分离的越来越明显。

对两家汽车巨头突然合作告吹的民意,呈现在了日本电视台的屏幕上。28.1%的人感受到了整合的困难,18.3%的人认为日产应该让步,15.8%的人理解日产的反对,11.1%的人认为没有必要整合,更有20.1%的人担忧日产接下来的重建。

闪电般的聚散,并没有解决两家整车制造商所面临的困局。电动化与智能化的卷斗,已经让本田和日产尽显疲态。特别是日产,在北美、中国、东盟等核心市场上营运承压尤重。因应本田要求的裁员与成本削减,离能够独立营运的目标相去甚远。接下来的一步,就是生死选择。

在日本媒体与行业调研机构为日产开列的求生清单中,继续向欧美汽车制造商求助的可能性,被列在了向中国企业靠拢的后面。与其继续和本田保持合作的可能性,不如直接与中国台湾的鸿海精密(即鸿海精密工业股份有限公司)合作。

与对中国大陆资本和整车制造商的态度不同,日本方面对日产与富士康母公司的整合,持开放态度,而且他们之间并不陌生。

2014年9月。在电动车领域兜兜转转了许久的鸿海精密,把拓展中国台湾之外市场的首选地放在了日本,计划借助于夏普的零部件基础,涉足电动车开发。这被看作是围绕在日产汽车周围的影子。下出这步棋的是日产汽车排在内田诚之后原来的三号人物关润(Jun Seki),他在日产汽车清除前CEO戈恩(即Carlos Ghosn)后,因内斗出局。

2024年12月18日。在日产与本田进行重组商谈之时,鸿海精密收购日产股权的消息爆出。这家急于在电动车领域施展拳脚的中国台湾企业,已经派团队前往巴黎,与雷诺进行了会面。雷诺持有日产的22.8%的股权存放在了法国的信托银行,收购了这部分股权,鸿海精密就成了日产的白衣骑士。

在本田为与日产的谈判设置了限制条款后,鸿海精密被迫搁置了对日产的收购行动,但并未完全放弃:

打算观望本田与日产之间的谈判,是否会朝着达成协议的方向推进。

2025年2月5日。收购日产的机会,蹦到了鸿海精密面前。离开本田,日产仍然独木难支。时间拖得越长,危机越重。重拾与鸿海精密合作,日产可以最大程度的保留整车制造的主导权。同时,借力于鸿海精密的MIH电动车平台,补足电动化与智能化的短板。与其他选择相比,这是日产汽车不被其他海外企业收购的最优选择。

相关车系

推荐

大众全新入门纯电预告,若10万元以内能不能爆?

车动态

特斯拉欧洲销量断崖下跌,出了啥问题?

UCAR汽车网站小米SU7 Ultra/风云T8领衔,刚开年就这么多新车上市

吴佩频道

岚图汽车新春大放送:现金抵扣、置换补贴、终身质保等诚意来袭

智电车讯

1月车企销量战报,喜迎开门红,比亚迪一骑绝尘,吉利创历史新高

梅卿快车道自主五强1月国内销量丨吉利超越比亚迪,长安有亮点,奇瑞后劲足

车壹圈

起售价低至5.58万元起!悦达起亚推出油电平权新春购车钜惠活动

车界江湖爱上豪华越野,捷途纵横产品序列正式发布

GO车情报员

五菱星光S携手综艺《我们的爸爸》 开启家庭出行新篇章

智电车讯

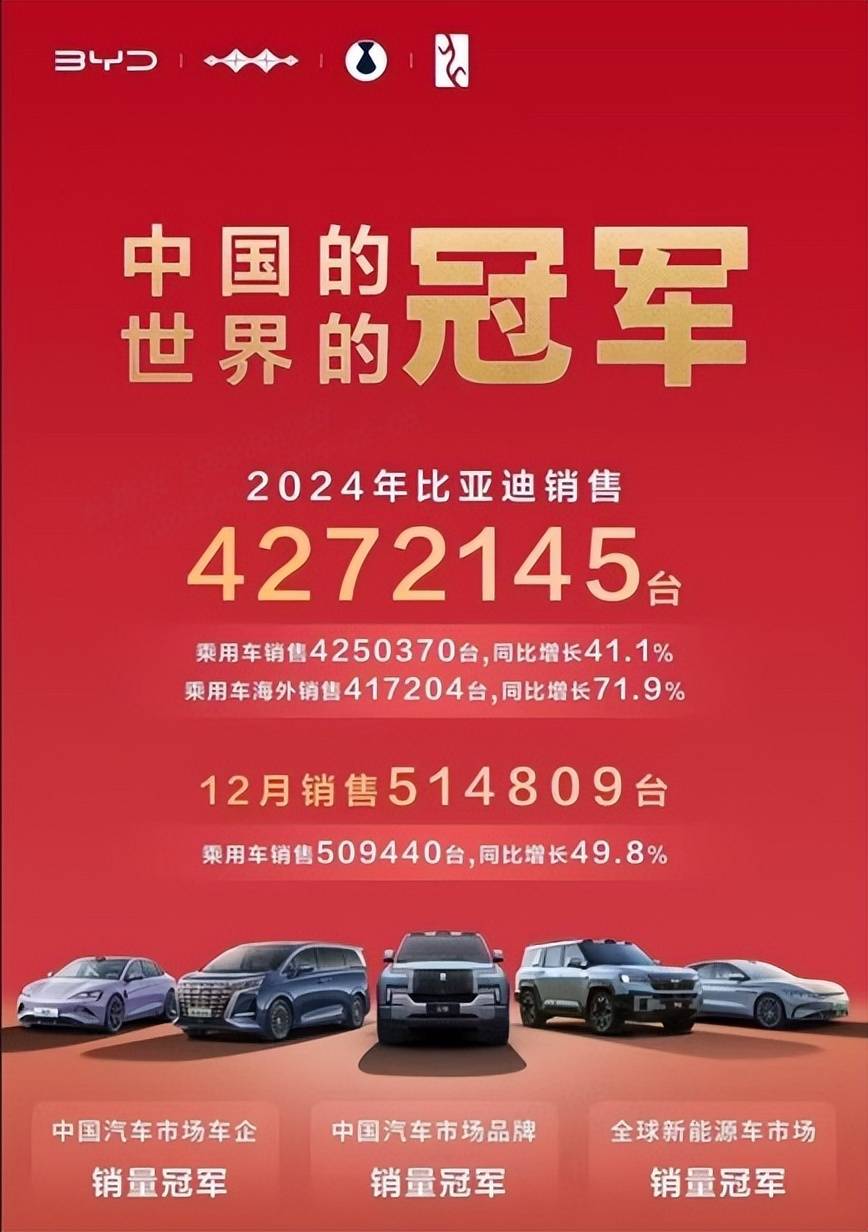

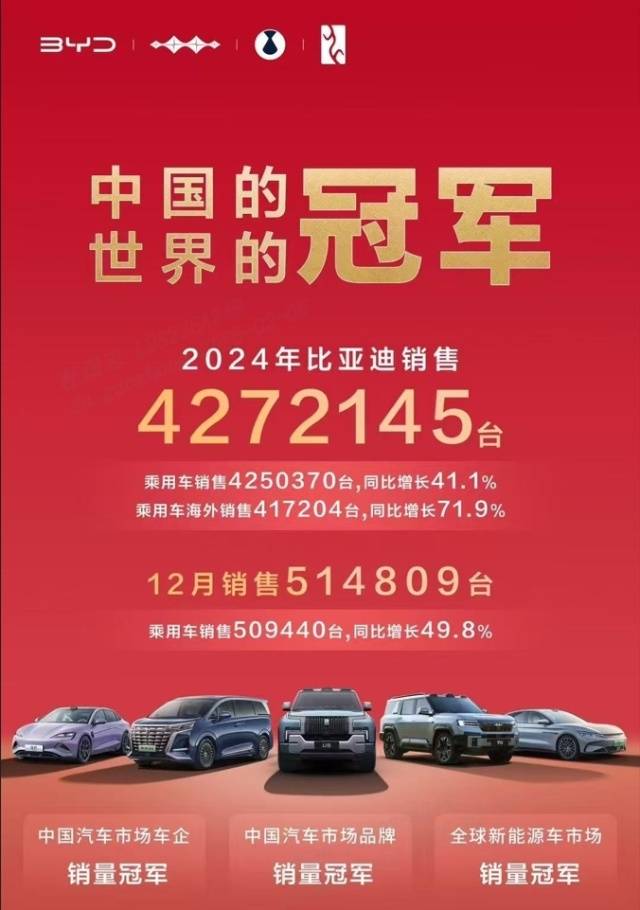

比亚迪 2024 年全球销量三冠王,彰显新能源汽车领军实力!

独家引擎

比亚迪 2024 年全球销量三冠王,彰显新能源汽车实力

出行局2025年买德系燃油SUV,认准这4款就够了

优视汽车评论

暂无评论,抢占沙发