汽车经销商的日常服务领域,部分客户流失源于非技术因素。客户不仅关注技术层面的专业性,也在意服务过程中的情感体验。服务人员一句真诚的问候、一次耐心的解答,甚至一个共情的眼神,都可能成为提升客户忠诚度的关键。所以,重视客户的情绪和感受,提供相应的情绪价值成为服务升级的“新解法”,而经销商服务体系也需要完成从“技术交付”到“情感交付”的转型升级。

勿让服务变成“情绪消耗”

一位车主因车辆异响问题,多次将车辆送至经销商门店进行检修,但问题始终未彻底解决。最后一次维修结束后,技术主管语气冷淡且未详细解释原因,仅告知车主“问题已修复”。但车主试驾后异响依旧,车主当场情绪失控,质问服务人员:“你们根本没有用心!”而技术主管却回应:“流程已走完,检测报告没问题。”最终,客户愤然离店并在社交媒体发布差评,引发品牌声誉危机。

这一案例暴露出经销商服务中的常见问题——未重视客户的情绪价值。服务过程中服务人员仅聚焦技术流程。这种“完成任务式”的服务,本质上是“情绪劳动”缺失的表现。

“情绪劳动”(Emotional Labor)由社会学家霍克希尔德提出,指员工在工作中有意识地管理自身情绪,以营造符合组织期待的情感氛围。例如,空乘人员始终保持微笑、客服人员耐心安抚客户情绪等。

情绪劳动的核心是通过情感共鸣传递服务的温度,而非机械化的表情管理。然而在实践过程中,经销商服务人员经常陷入误区:认为情绪劳动是“虚伪表演”,或将其等同于“态度好”。 经销商服务人员需要打破“情绪劳动”的三大误区。

误区一:情绪劳动=“强颜欢笑”

许多服务人员将情绪劳动理解为“必须时刻保持微笑”,甚至因此产生心理疲惫。事实上,情绪劳动并非压抑真实感受,而是通过真诚的共情来建立信任。例如,当客户抱怨等待时间过长时,服务人员可以主动承认不便,并解释:“抱歉让您久等了,我们正在优先处理您的车辆,预计10分钟后就能交车。”这种坦诚远比程序化的“马上就好”更能缓解客户焦虑。

误区二:技术过硬=服务满分

车辆维护的技术能力是基础,但无法替代情感连接。某合资品牌4S店曾推行“3分钟关怀法则”:服务人员向客户解答技术问题后,额外用3分钟询问客户用车习惯,并推荐个性化保养方案。这一举措使客户满意度提升40%,进而提升复购率。可见,技术价值需通过情感传递才能被客户感知。

误区三:情绪劳动=“额外负担”

部分管理者认为强调情绪劳动会增加员工工作压力,实则不然。通过培训和工具支持,情绪劳动可转化为高效服务的助推器。例如,某互联网行业推出“客户情绪识别系统”,通过AI分析客户语音和表情,实时提示服务人员调整沟通策略。该产品员工反馈:系统帮助我们更快速理解客户需求,进而减轻工作压力,提高工作效率。

那么,在经销商日常服务中,如何让情绪劳动“自然流淌”呢?可以从以下方面展开:

培养共情意识

服务人员需从“解决问题”转向“理解需求”。例如,客户抱怨维修费用高时,服务人员可回应:“我理解您的担忧,我们可以逐项核对费用,并为您申请会员折扣。”这种回应既提供解决方案,又向对方表达了尊重。

设计情感触点

在服务流程中嵌入情感化设计。例如,交车时附上手写感谢卡,雨天为客户车辆铺一次性脚垫等。细节处的用心能让客户感受到超越预期的关怀。

建立正向反馈机制

管理者需要为员工提供情绪支持,如定期开展心理疏导培训、设立“服务之星”评选等。管理学家丹尼尔·平克指出:“自主权、专精感和使命感是激发内在动力的关键。”

化解情绪劳动的误区,尝试提供情绪价值,不仅能够减少客户投诉,更能将每一次服务转化为品牌忠诚度的积累。汽车经销商的核心竞争力,需要从“硬件配置”转向“情感体验”。毕竟服务有温度,品牌才有生命力。

推荐

20万以内最好的SUV!长安启源Q07开启预售,13.98万元起

汽车洋葱圈

燃油车卖不动?1-2月燃油SUV销量榜单 15款销量过两万 博越L第三

鬼斗车

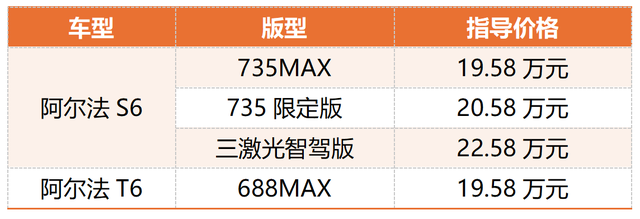

周涛当场下定三激光雷达智驾版 !极狐阿尔法新6系上市19.58万起

车友公社

阿尔法S6/T6上市19.58万起,20万内唯一3激光雷达!

My车轱辘高阶智驾亲民价,传祺向往S7限时16.98万正式起售

汽车洋葱圈比亚迪方程豹钛3杀疯了,5大版本预售13.98万起!

汽车洋葱圈

北京现代OE制动性能曝光,首款纯电平台SUV是真有料!

My车轱辘极狐销量暴涨500%背后: “高质平价”战略如何撬动市场?

汽车相对论挤掉 “水分”,极狐如何闯进新势力 TOP6?

北环爱好者之家

有智驾 才带感!秦L EV合肥上市,安全智能续航领先

智电车讯

奔腾悦意首款车型悦意03上市 9.79万元起

汽车头自动驾驶警示:没有企业能完全避免自动驾驶在复杂环境中的失误

车视头条评论

暂无评论,抢占沙发