4月1日,无心开玩笑的愚人节。

车圈媒体在等待各车企品牌发布销量,准备大做文章。

娱乐圈媒体按照惯例,纪念张国荣。

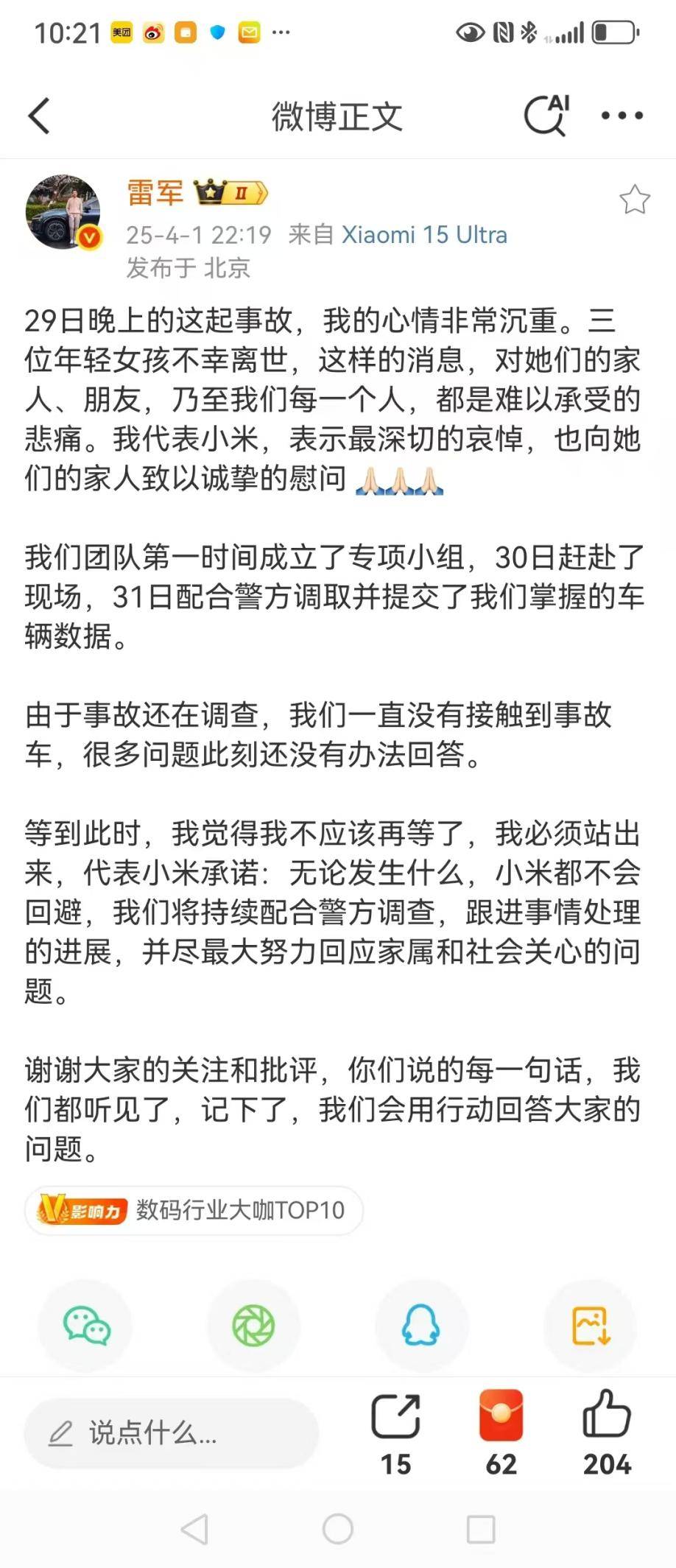

然而,3月29日小米SU7爆燃事件在这天发酵,小米发布官方回应后,全网都在等雷军发话——晚上10时22分,雷军发布微博。

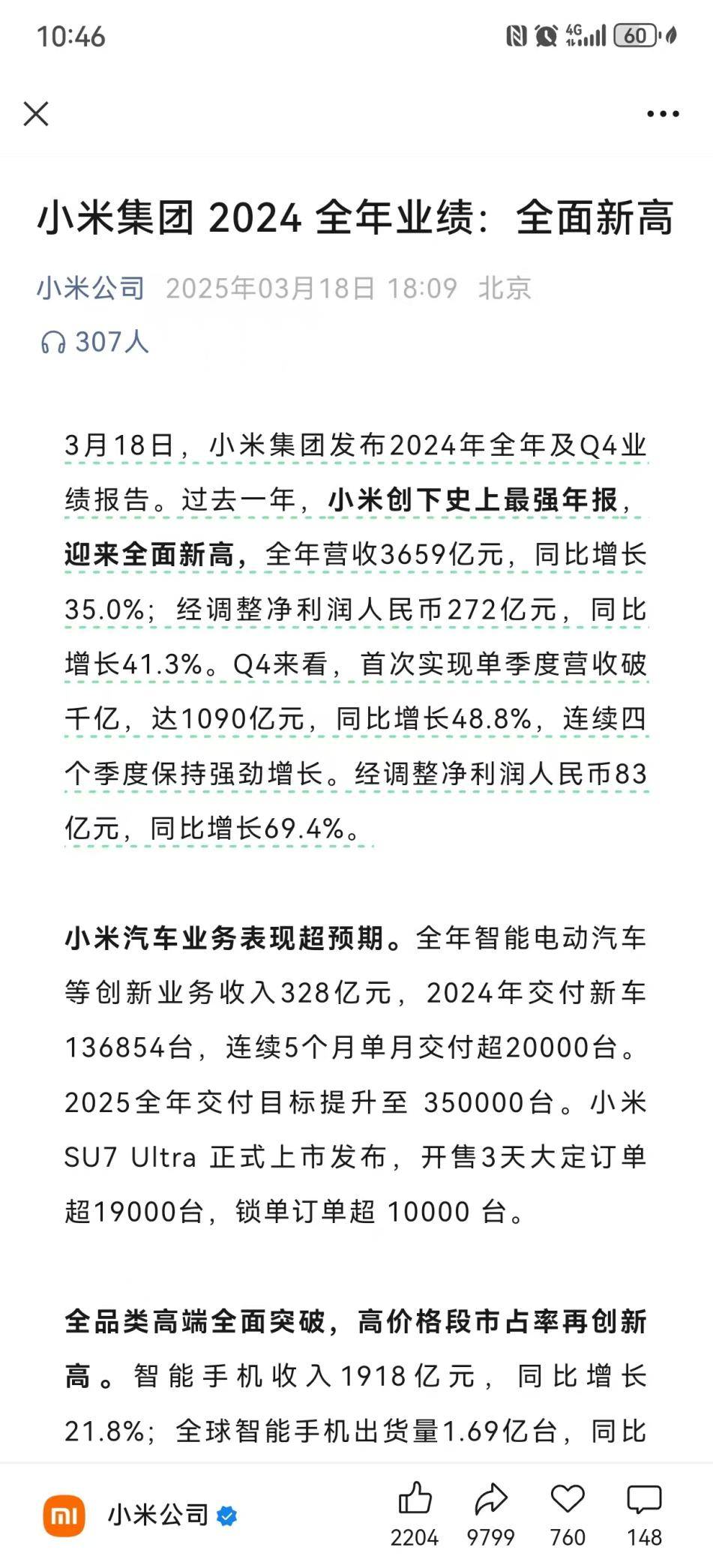

小米SU7这次事故,或许会让小米公司在承蒙泼天流量之后,真正领教“造车”的严肃性和复杂性——今年3月,“最快”小米凭借单车,月销已经逼近3万。

数码产品和家电出问题,一般不会致命。

但汽车不一样。研发制造环节更繁复,使用场景更复杂,变量因素难以估量,一旦出事,严重的时候就是车毁人亡。

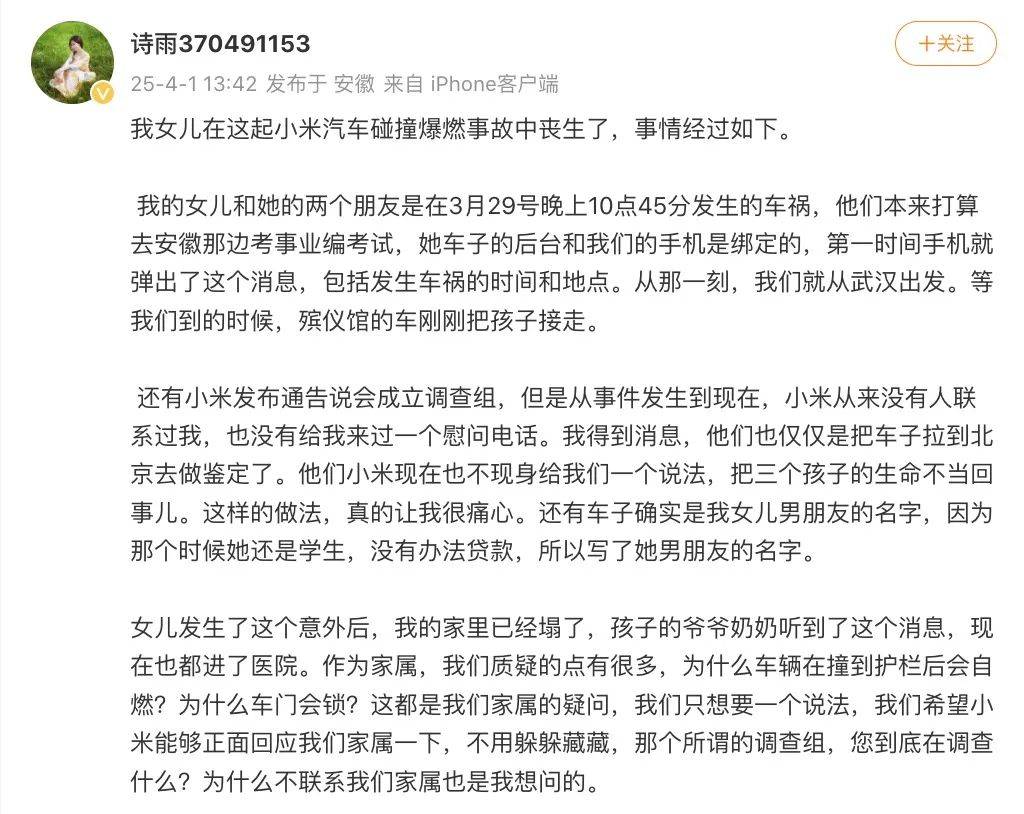

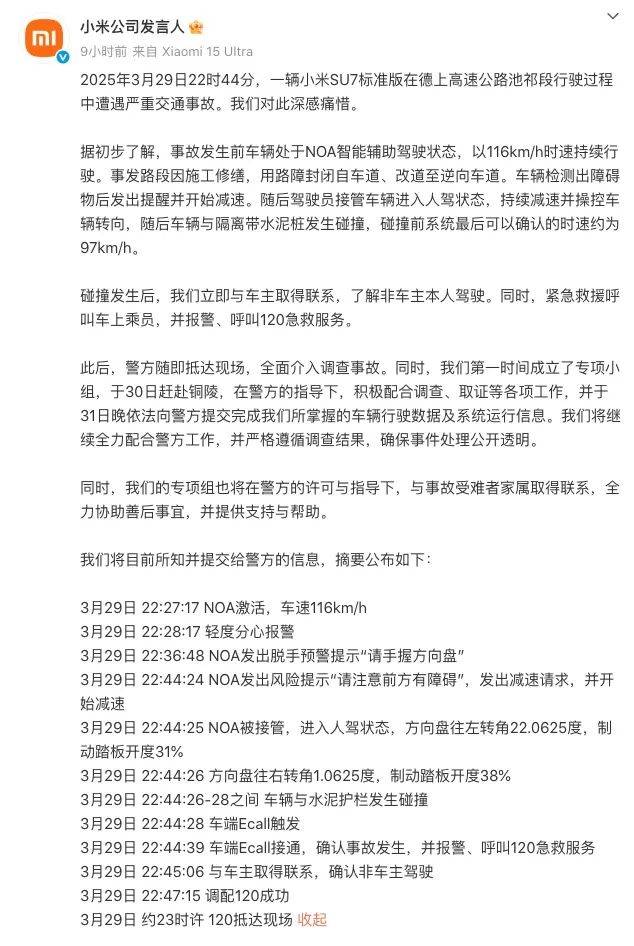

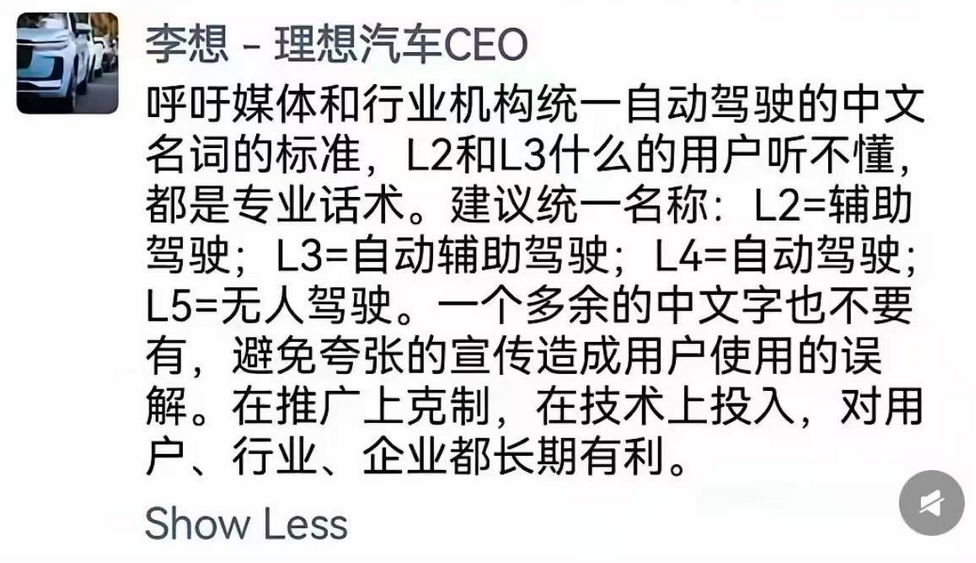

关于责任界定,事故方亲属最在意的是“车辆碰撞后为什么会立马爆燃”以及“碰撞后车门能否打开”等一切可能逃生的机会;同时,智驾功能到底应该怎么用,风险有多大,技术标准是否清晰规范?这些问题也由此被公众正视,比如切换到人驾的接管时间、AEB制动效果等等。

除了法律层面和技术分析,事故家属的期待还有什么?雷军不应是冷冰冰的老板,小米不应是只讲流程的公司。所以家属希望“小米能够正面回应,不要躲躲藏藏”。但在权威调查报告结果出来前,雷军此时只能回复“心情沉重”、“很多问题此刻还没有办法回答”、“配合警方调查,跟进事情的处理”。

在这个疯狂的流量时代,不少“米粉”用户已经把雷军个人的言行和小米公司声誉、小米SU7车辆品质划等号——一方是经常和网友亲切互动的商业巨擘,一方是驾车奔赴考场的三个年轻女大学生。人命关天,目前,雷军既不能沉默,也不能冷冰冰摆数据,更不适合“讲道理”。

在“雷军”超级IP带动下,小米汽车在短短一年时间内,流量销量双丰收,羡煞车圈。经过这次事故,车企老板们和营销团队也应该去洗把冷水脸,重新梳理一下竞争方向和宣传重点。

小米汽车并非智驾技术的最强鼓吹者,但对年轻人的心智影响更大。

去年底,雷军在一场智驾直播中表示,小米智驾研发三年已经投入55亿,并承认造车的时间最短,一直在追赶,希望进入第一阵营。所以,虽然小米是以科技公司身份入局造车,但在汽车圈媒体看来,小米SU7在营销层面并没有把智驾当作核心卖点,这是小米和华为系列的鲜明不同。

然而反差在哪?小米SU7的用户群体多为年轻人,90后居多,甚至不乏00后,这代年轻人对于电子智能的崇拜迷恋远超80后、70后,因此小米SU7刚开始批量交付,智驾激活率就开始攀高,网上公开的数据显示是85%,可见用户信任程度之高。在年轻米粉的心目中,小米造车,就是为颠覆而来。

据网络报道,这次SU7事故的遇难者母亲此前也曾劝过女儿不要太相信智驾,但女儿多次回复“方便,安全”。不同年龄段对智驾看法不同,这不是家人几句提醒能改变和统一的。当越来越多年轻人坐上驾驶位,他们把控方向盘的敬畏之心或许真的会被铺天盖地的智驾传播给冲淡,小米只是其一。

反思一下,近些年,车企疯狂宣传智驾的初始动机又是什么?

新能源汽车上半场竞争是电动化,下半场竞争是智能化,这已经是汽车产业的共识。智能化如何体现?

消费者最容易感知到的是两大方面,一是车内屏幕越来越多、越来越大,娱乐功能越来越丰富;更高级的智能化就是“车能自己开了”,偶尔可以脱手,原来只有特斯拉能干的事情,咱们国产车甚至干得更好。

全球范围内的大国尖端技术竞争,进一步促使汽车向“智能移动终端”转变;科技企业涌入汽车赛道,抢占所谓的“新型移动终端”市场——电动智能化大趋势下,传统车企如果不能迎风而上,选择偏安一隅,只会死路一条。

竞争的本质就是抢销量、抢市场、抢投资,抢人才。当汽车产业和科技产业打通,资本市场也在寻找更有叙事能力的新型链主。

研发需要周期,验证需要周期,但宣传的成本最低,速度最快。

眼看别家遥遥领先,谁又自甘落后?

作为消费者,我们不妨冷静想想,买一辆车,智驾是刚需么?速度是刚需么?都不是。安全永远排第一,其它都是其它。车企的很多宣传,第一波是给资本传递信号,普通用户真的听听就好。

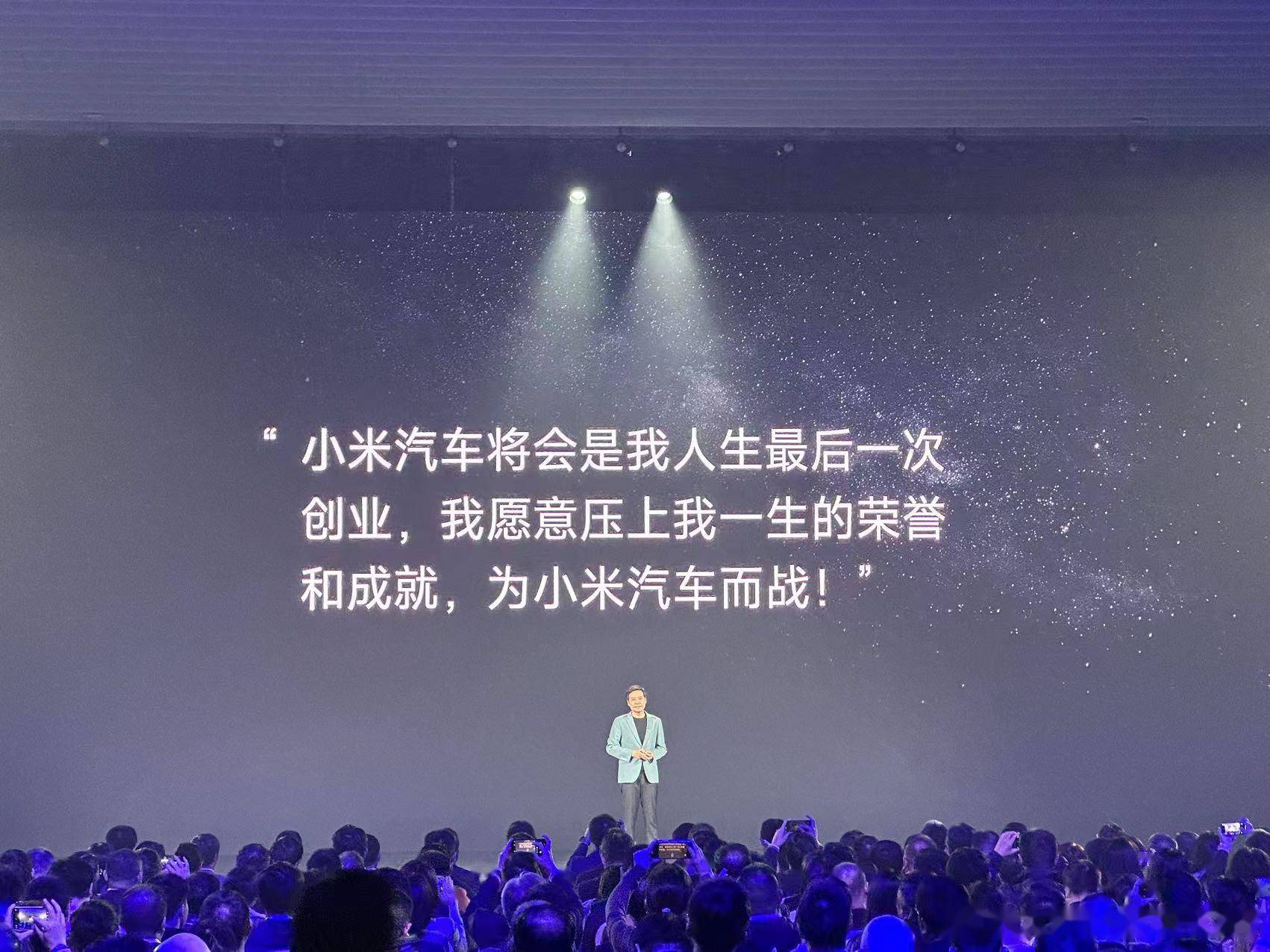

小米SU7车祸事件引发的另一个思考,BOSS为新车代言带货,意义在哪?

雷军作为老板,能给小米汽车带流量,这给传统汽车公司营销团队传递了不少焦虑。近一年来,各家汽车公司的老板和高管,无论高矮胖瘦、话多话少,都被“架到”荧幕前,不停开账号、发视频、搞直播。有一些个性鲜明、说话风趣,自带网感的领导,他们活跃于社交网络,或许有助于品牌曝光——但必须承认,没有哪位BOSS的个人号召力可以超越雷军,包括之前活跃的李斌、李想。

老板活跃于社交网络,亲身为车型产品代言,想说明品质过硬,是一种信心的传达。但是,老板个人真的能为产品负全责么?这个逻辑和请明星做代言人一样,个人形象、言论其实不能和品质划等号。更何况是汽车这种结构复杂的大宗商品,即便是老板再懂技术再有责任感,也不可能把控各项产品细节。

所以,既然无法复制雷军的流量密码,也无法直接带动销量,车企宣传又何必执着于老板带货、发视频呢?让老板和高管回归荧幕之后,腾出更多精力去处理关键决策,强化企业核心竞争力,稳住体系品质,这才是他们的核心职责。

超级IP意味着超级责任。整个汽车行业也应该重新思考“流量的价值”到底是什么。任何时候,舆论都不应该一边倒。

相关车系

推荐

新一代奥迪Q5终于要来了,外观更运动,内饰三联屏,比宝马X3香?

车品

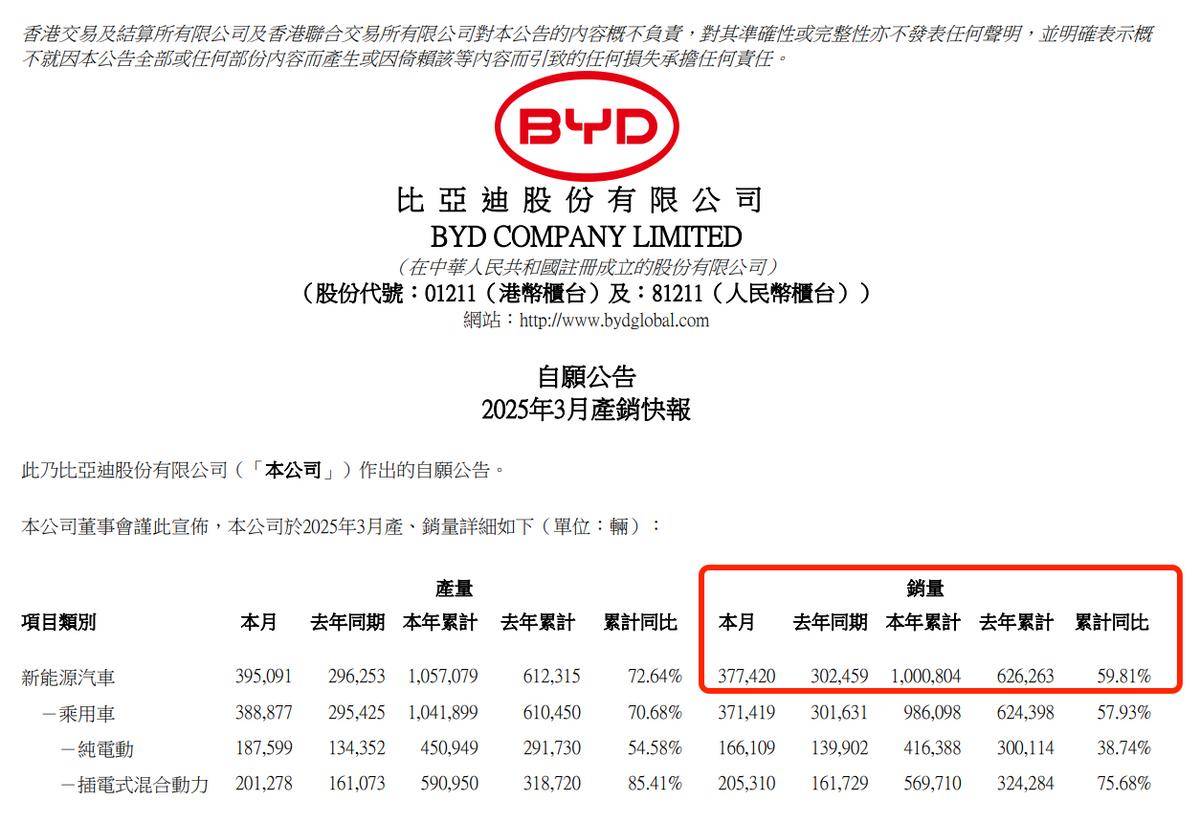

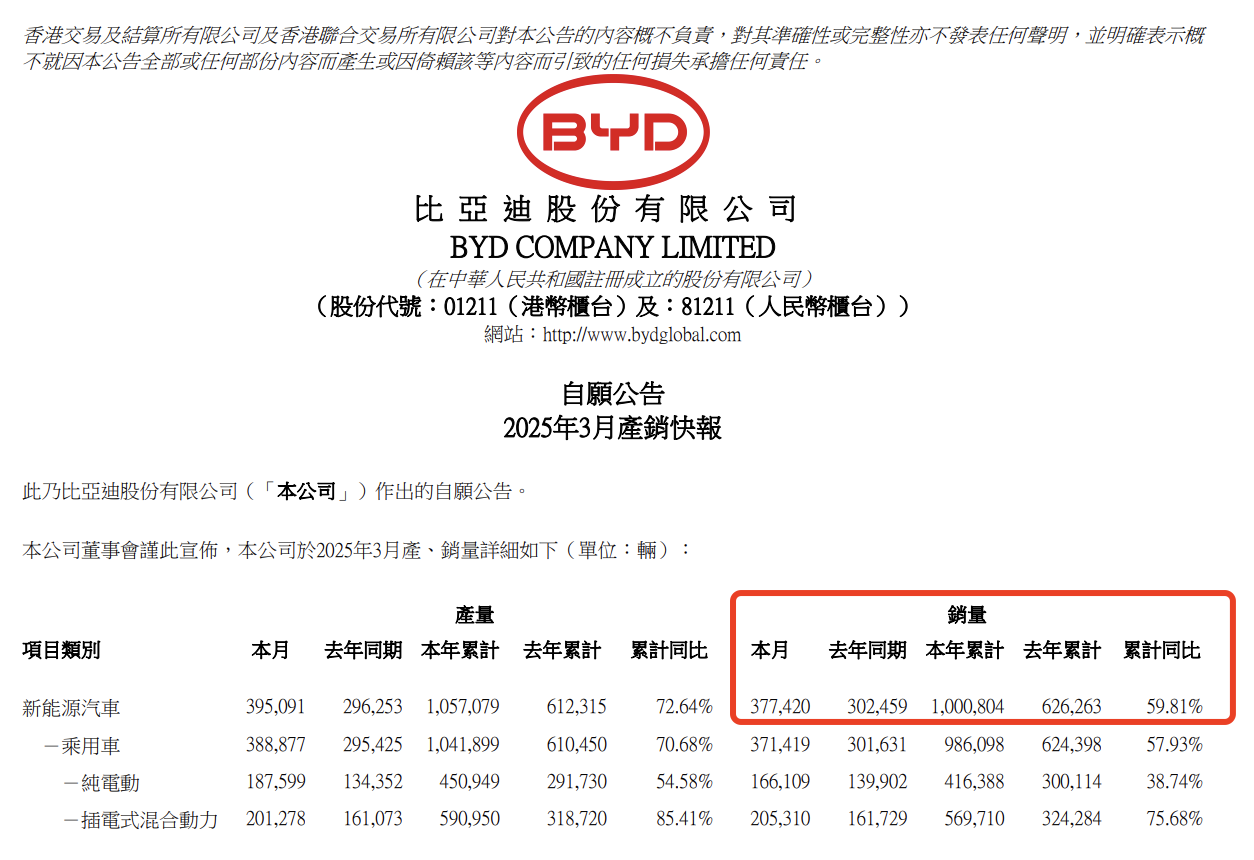

同比增长59.8% 比亚迪一季度销量破100万辆

车印记超80%保值率稳定输出,问界M9高补贴实现“升值换新”

汽车网评

智能驾驶≠自动驾驶:厘清概念,安全出行!

汽车网评

比亚迪3月销量超南北大众+南北丰田 车市尖子生来了

凤眼观车

比亚迪:让战略腹地无懈可击

汽车K线

广汽集团:推进“星灵智行”战略要循序渐进

汽车K线“打汽车工业翻身仗”中部地区首座汽车博物馆盛大开馆

车德钢

朱民落泪:比亚迪,中国制造业崛起的最强见证者

驱动生活

“智驾”不能过度营销!三条人命能否给小米敲响警钟?

新车部落20万不到买3激光雷达?还是华为乾崑智驾ADS3.3!极狐阿尔法新6系

吴佩频道

比亚迪方程豹钛3科技潮品SUV配置越级!装得下你的野性生活!

海車汇评论

暂无评论,抢占沙发