新势力造车,终究没有捷径可走。哪怕是如日中天的小米汽车,也没能躲过“这一劫”。

近日,小米SU7 Ultra因碳纤维双风道前舱盖陷入舆论漩涡,小米汽车对此致歉,并给出了补偿方案。

更早些时候,小米汽车因OTA事件对被锁动力的车主也表达了歉意,并提供5000积分和洗车机作为补偿,承诺提供免费取送车服务,以便车主升级新车机系统。

短短一周时间,小米汽车连续两次向车主进行补偿,这种情况并不多见。再加上此前发生的小米汽车燃爆事故,蓦然发现,小米造车并无神话,该踩的坑一个都不会落下。

小米汽车的迷之操作

近日,有车主称,今年2月底支付了2万元定金订购了一台小米SU7 Ultra,就是冲着碳纤维双风道前舱盖去的。

小米集团董事长雷军在直播中曾提到:“我们不能只做个外观,所以我们内部的东西也都要改。”

但很快,车主发现“货不对板”的情况。车主提车后拆解发现,碳纤维双风道前舱盖下的内部结构与普通版几乎一模一样,只多了一个支撑的塑料板。

甚至有博主用鼓风机对着挖孔机盖吹风,盖在上面的纸巾毫无反应。

说好的跑车双风道进气引擎盖,量产后却变成了单纯造型装饰?面对沸腾的舆论,小米在回应中表示,没交付的车主可以退货,送2万积分(约2000元);已提车的用户能拿积分“安慰奖”。

这一波神操作被指“伤害性不大,侮辱性极强”。毕竟,那些愿意花真金白银50多万元购车的消费者,岂会在乎价值2000元的安慰?

有意思的是,曾经风口上的雷军,行走的流量包,面对小米频发的舆情,回应也只是继续兜售情怀,发出“宝宝心里苦”,却已很难与消费者共情。

5月10日,雷军通过个人微博首次公开回应近期状态,坦言“过去一个多月是创办小米以来最艰难的时期”,并透露曾因情绪低落取消会议、暂停出差及社交媒体互动。言下之意,你们错过的不过是一个碳纤维双风道引擎盖,但我可是最近很不开心。

总之,小米汽车的一系列迷之操作,让人越看越不懂。

为极致性能一路狂飙

之所以费尽心思推出碳纤维双风道引擎盖,某种程度上,小米汽车是在为追求性能而一路狂飙。

小米汽车错开了“智驾”这个“红海”赛道,选择了性能这个“蓝海”赛道。而小米SU7 Ultra正是小米汽车向高端化冲击的开山之作,以Ultra之名将性能提升到极致,搭载小米超级三电机系统,最大马力1548PS,0-100km/h加速仅需1.98秒,最高时速350km/h。

这样的性能,几乎足以匹敌最顶尖的电动汽车,小米的目标也是要成为“地表最快的四门量产车”。殊不知,造车之路并非一路坦途。

“小米SU7是要证明我能造车,而小米Ultra是要证明我能造跑得快的车。”一位汽车业内人士告诉小艾,雷军太想急于证明小米的能力,不过,这种对性能的极致追求也带来了反噬风险。

过去大马力的车一般多为豪华车,动辄上百万元,这对购入者有较高门槛。而现在,越来越多的年轻人甚至一些“鬼火少年”,都能拥有一辆像小米SU7 Ultra这样的性能车,这也就意味着,风险已经下探到普通人身上。

因此,日常驾驶中是否需要那么大的动力成为争议点,曾经宣传的“马力平权”,最终也成为小米被攻击的目标。

小米开始采取措施,工程师加班作出了OTA升级包限制动力。有部分小米SU7 Ultra的车主收到OTA升级提醒,内容为优化超速提醒功能和限制车辆极速与动力。

4月30日,小米汽车推送了1.7.0版本更新,在SU7 Ultra上加了个“排位模式圈速考核”的新功能。简单来说,车机系统更新后锁住了半数马力,用户需“刷赛道成绩”才能解锁性能。

这么重要的一个卖点,如今只能进入赛道“刷圈”时才能实现,这样的做法被小米车主视作侵犯了选择权,削弱了产品价值。

小米汽车收到反馈后不得不对此回应:已暂停了推送,升级的少量用户将会在下个版本更新中解决。小米汽车开始推进新版本的开发和测试,预计用时4—8周。

短短一天时间,小米汽车想出的解决方法都被用户否决掉了,是不是立马有种手忙脚乱的既视感?

小米看似突破了新市场,却也留下了新隐患。

该踩的坑一个都不少

曾经面对车主退车要求时,小米汽车可是相当谦卑的。

去年5月,福建厦门的温先生在社交平台发视频吐槽称,自己购买的小米SU7新车刚出4S店就因故障抛锚在高速,前后驾驶39公里,又要拖车回去交付中心。

此后,小米售后称,经过内部核实,这台车的故障原因需要回厂做进一步分析,暂时无法维修。经过内部核准,为保障用户的用车品质,计划将该车走退车流程处理。同时售后人员承诺,因退车而产生的用户费用损失,小米可以承担。

小米汽车表达了诚意,温先生反而不愿意了。他坚持:“要的是车,不是退车,不想重新下单排产。”

小米汽车进军造车的时候,姿态确实放得非常低,态度也非常诚恳,大家也相信,小米汽车会延续手机时代的“良心产品”。

小米汽车一炮而红后,开始有一种“飘了”的感觉,这正是高速扩张埋下的隐患。

其实,小米在手机上的软硬件融合经验和互联网服务模式,难以完全复制于汽车。手机互联网思维的技术体系与汽车极度重视安全的技术体系并不匹配,汽车并没有“小步试错”的机会。

对于造车这事儿,只有经历过最狠的毒打后,才能形成敬畏之心。

新势力踩过的坑,一直是五花八门。比如,小鹏新款G3推出时,续航在500公里,但换代前的综合续航只有351公里,对很多车主来说,如果知道有新车发布,宁可多等上一两个月。

再比如,极氪001“一年换三代”,也引发了诸多老车主的不满。

哪吒汽车创始人方运舟曾讲过,车企的体系是经过长期实践不断完善起来的,很多我们趟过的坑,后入局者可能都需要再趟一遍。如今,中国新能源车行业已经逐渐进入精细化管理阶段,想造车,得凭真本事。

可惜,哪吒汽车最后还是掉坑里了,现在也没能从坑里爬出来。

尽管小米曾以颠覆者姿态进入手机市场,但在造车这件事上,小米与其它新势力造车者无异,该踩的坑、该补的课,或许一个都不会少。

爱点评

激进创新与用户权益的冲突、流量红利与品牌信任的博弈、生态优势与制造短板的并存,新势力造车的问题集中在小米汽车身上爆发,其实也是整个新能源汽车狂飙突进的一个缩影。智驾踩下刹车,中国汽车产业慢下来,好好补短板、补基本功,未尝不是一件好事。能在狂飙中守住用户信任与技术敬畏,或许比销量数字更有价值。

相关车系

推荐

智美绝尘 驭见非凡 全新上汽奥迪A5L Sportback西安品鉴会启幕

車言道

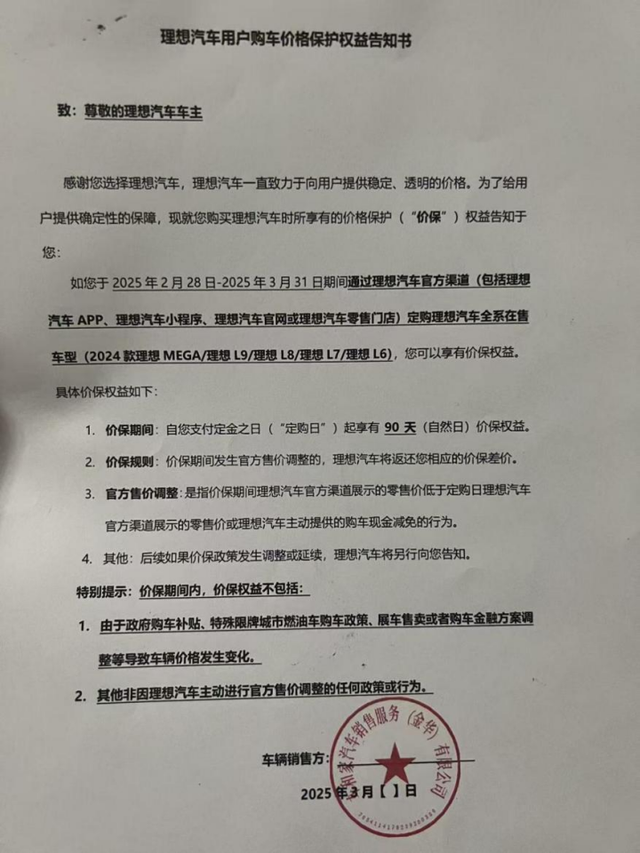

对话理想维权车主:保价承诺落空背后的"展车"迷局

车友公社

守护安全 连接安心 沃尔沃汽车“525车主节”即将启幕

車言道

官宣!4月MPV销量榜单 没一款销量过万 赛那成“黑马”

鬼斗车7.48万起!吉利缤越 L 超越版长春上市

私家车探

宝马预告iX7?纯电大型SUV之战即将点燃

UCAR汽车网站

“20万内最家纯电轿车”——东风日产N7媒体品鉴会长春站

私家车探

斯柯达改款双RS车型公布,摆脱乖乖学生形象

UCAR汽车网站

无预警公布全新RAV4内饰,丰田还是嘴很严

UCAR汽车网站

第四代博越L「超越期待」,“热爱100℃”登陆合肥

智电车讯吉利银河星耀8正式上市 起步即旗舰

汽车焦点陪妈妈跑 向爱出发 长城汽车智慧工厂半程马拉松燃情开跑

汽车焦点评论

暂无评论,抢占沙发