4月随着工信部严禁车企夸大智驾宣传,车企们老老实实的将品牌旗下智驾系统,重新用消费者能看得懂且合理的形式进行传播。

当我们觉得,未来智驾系统,将会有很长一段时间停留在L2时,车企们已经在折腾L3的事情了。2025上半年,我们能看到芯片、算法、数据模型、AI等等都在快速升级,车企们整齐划一的动作,正在说明“既然L2不给吹牛逼了,那就想办法抢跑L3!”

那么最近车企们都在说的L3,到底怎么样了?主流车企们具备L3智驾能力了吗?

L3线过了,网还乱着

根据国标GB/T 40429-2021,对智驾系统的分级和技术要求标准来看,L3级驾驶辅助最核心的定义是“①激活后在其设计运行条件下执行全部动态驾驶任务;②识别是否即将不满足设计运行范围,并在即将不满足设计运行范围时,及时向动态驾驶任务后援用户发出介入请求。”

通俗点说“L3级辅助驾驶,在特定条件和场景下,允许驾驶员完全脱手,由系统接管驾驶任务,在路况条件不满足L3辅助驾驶的情况下,智驾系统需提前预警让驾驶者介入。

通过将L3级辅助驾驶的定义翻译为人话,是不是觉得目前在智驾方面表现优秀的车企,基本上都能到达L3级辅助驾驶的技术要求。

事实确实如此。尤其是GB/T 44721-2024,这一针对L3自动驾驶商业化技术依据的起草到位,是由工信部、东风集团、华为技术公司、广汽集团、上汽集团等多家车企完成。因此,对于车企而言,既然L3国标是大伙共同起草完成,那么L3技术要求必然是行业主流或者未来较短周期能够达成的目标。

那么,回到最核心的问题,既然车企已经拥有了L3的技术能力,政府已经推出L3国标,为什么还没有L3自动驾驶的乘用车正式上路?

最关键的原因在于,自动驾驶分级,出现了明显的时代局限性,政策落地需要面临更加复杂的问题。

L0-L5自动驾驶分级定义,早在2014年由国际自动化工程师学会(SAE)提出,这个等级划分只关注一个指标,那就是自动驾驶系统需要人类驾驶员参与的比重。我们必须承认,这套自动驾驶分级方案确实有效指导了产业发展,尤其是对L2级辅助驾驶的定义,可以说是成为了辅助驾驶从初级到智能化分水岭。

然而,SAE对L0-L5自动驾驶分级,并没有提供真正意义上的技术分级或者参数标准,加之在2014年,主流自动驾驶路线还没有成型,在没有任何一家公司可以作为参照的情况下,单纯使用驾驶者的介入程度来定义等级,明显就是粗放且复杂问题简单化的行为。

中国作为最快涉足L3自动驾驶科技伦理的国家,政府或者车企需要面对的问题自然会细致到,谁是智驾系统的主要责任对象?如何精准划分驾驶权移交时间?地方法规和全国法规责任认定和保险问题。

说白了,L3自动驾驶智能化下半场,政府和车企都在谨慎而行,政府担心地方法规、监管难度、城市配套的问题。车企担心责任边界、极端场景、用户心智的问题。

抢跑L3,定义L3

因此,在现阶段L3标准实施过渡的缓冲期。一些车企在达到L3自动驾驶标准后,营销方向也从抢跑L3转向了定义L3,这种情况尤为出现在原本L2辅助驾驶就有不错成效的车企上。

2024年12月蔚来在ET9发布会上,直接表示搭载L3级自动驾驶功能的车型,需要具备全天候感知+超前计算性能+先进模型算法+硬件冗余+舒适体验。近期,蔚来确实推出了『蔚来世界模型NWM+神玑NX9031组合』。

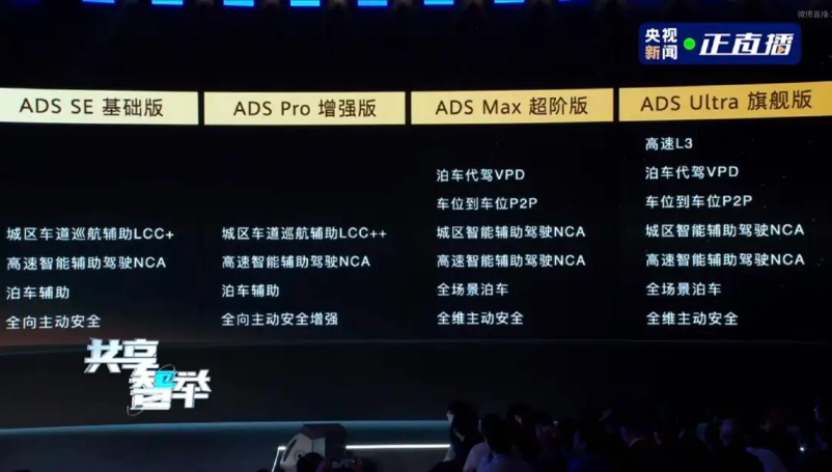

今年4月上海车展上,华为推出可实现商用的高速L3 ADS4,对于华为这套L3级自动驾驶系统,强调的也是VLA世界行为模型+硬件冗余的技术路线。

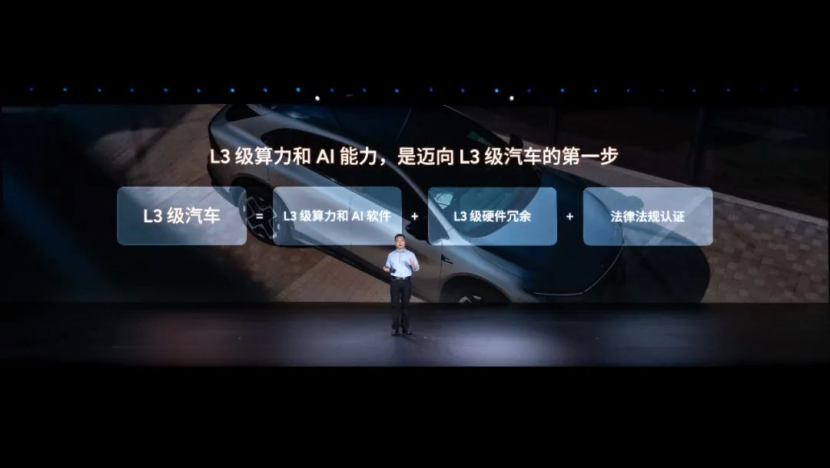

7月小鹏在G7发布会上,直接定义起了L3汽车需要满足的三个条件,L3算力和AI软件+L3级硬件冗余+法律法规认证。在算力方面,甚至抛出了“没有2000TOPS算力支持,L3免谈”的暴论。

关于这些车企的L3水平,现阶段谁都无从考证,因此今天暂且不论他们是在“吹牛逼”还是“真牛逼”。不过,从蔚来华为小鹏对L3的定义来看,我们能够肯定的是,中国车企在经历L2级辅助驾驶的混沌洗礼后,在技术路线方面拥有了更高的共识。

世界行为模型+超强算力+硬件冗余,作为三家车企定义L3自动驾驶的共同合集,明显考虑到了自动驾驶从L2迈向L3,已经不是噱头或者品牌故事,而是体验战到安全战。

从硬件冗余到模型容错,从普通场景到极端环境的响应,从『人监督车』到『车服务人』,每一项能力的落地都需要模型+算力+硬件的组合兜底。如果没有足够的安全冗余,哪怕只出现一次关键时刻失效,那么将彻底摧毁用户的信任。

因此,这些在L2辅助驾驶时代就有不错成效的车企,即便已经达到了L3标准,仍在不断提高L3定义门槛。

究其原因无非就是:随着自动驾驶等级越来越高,责任边界越来越偏向车企一方,车企或主动或被迫的认识到,辅助驾驶的真正底层,不单止是智能,更重要是安全。这里的安全不止是用户安全,还有车企信任安全。

这就很好反驳了,为什么网络上会出现“同济大学教授批评华为将智驾标准定得太高”的奇葩逻辑。

当然,市场上除了叠加派之外,最近也出现了车企们最不想看到的担保派。

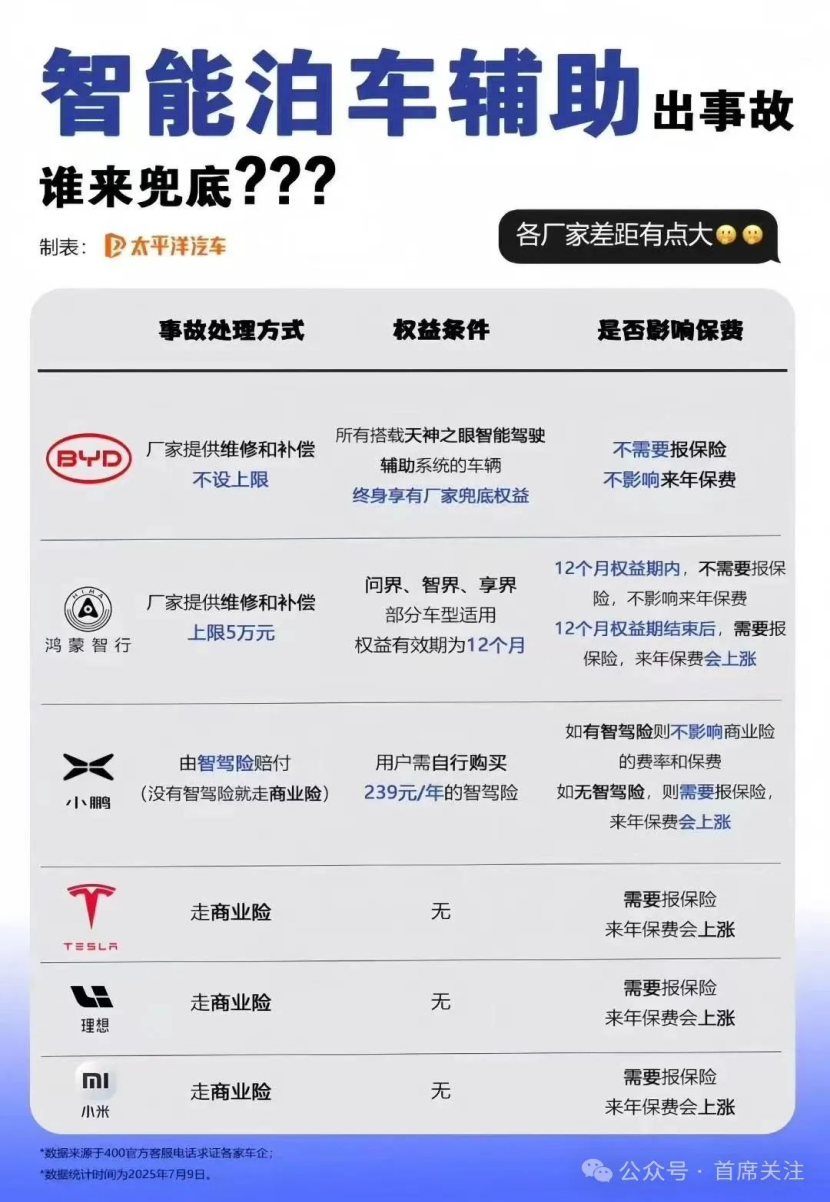

比亚迪作为全国首批智能网联汽车准入和上路通行试点品牌之一,已经证明比亚迪智驾水平有L3的能力。比亚迪和叠甲派不同的是,比亚迪一招“智能泊车兜底”,确实比定义那个定义更有震撼感,尽管从理论上来说,智能泊车只能算是自动驾驶的一部分,但今天我们暂且不论比亚迪“智能泊车”媲美L几,单论兜底行为,目前市面上有多少车企敢这么干。

或许我换个问题形式“那些猛猛定义L3的车企,不断强调自身智驾安全稳定好用的车企,敢跟比亚迪的智能泊车牌吗?”

值得一提的是,比亚迪智能泊车兜底行为,不仅为了打响智驾名头,更重要是还兼顾了销量。试想一下,销售在卖车时只要强调“比亚迪的车,您就尽管使用自动倒车,如果发生了碰撞,我们全额赔偿,不用走保险,下年保费也不会涨价”这句话的杀伤力,对于消费者来说,简直就是王炸。

回到比亚迪的智驾水平,也许大部分网友都会默认不如华为,不如小鹏,但是从数据积累能力和市场信任感两个层面来看。

比亚迪庞大的智驾车型交付量+自有商业保险闭环,一方面可以大量的积累智驾真正数据,一方面还能精准控制成本,简直像开了无限弹药外挂一样,用庞大的体系,稳定的碾压式的前进。

无限弹药外挂带来的大量真实智驾数据,最直接的效果是,现阶段兜底范围可能只局限于“智能泊车”,未来可能会一步一步延伸到“高速智驾”“城区智驾”等不同板块。

当然,这里并不是指比亚迪就优于其他品牌,毕竟在L3法规还没正式落地的大环境下,中国车企对于L3自动驾驶的路线,确实进入了一个不等规则、不谈共识、主打一个出其不意的状态。

这未尝不是一件好事,毕竟当智能驾驶从一个个炫技场景展示,开始转向“全天候、全场景”的拟人化后,车企们的竞争成本,安全边界确实在不断拔高。

推荐

林肯、保时捷在华大规模召回:超6000辆进口车涉及安全缺陷

车视头条“什么事情让您最无法容忍?” “无知、自私和懒惰。”

汽车品评

续航540公里,限时23.38万元,沃尔沃EX30 Cross Country上市

买车网

沃尔沃 EX30 Cross Country正式上市

汽车洋葱圈

iCAR V23 S官图,四驱功率335kW,就是纯电小G?

车动态

搜狐实测小米YU7 Max:续航打6.5折,快充很强!

电驹

PK凯雷德赋能中国车企破冰美国 贾跃亭MPV FX Super One订单过万

车动态

H20芯片来晚了?中国车企不买账,被华为超

路咖汽车哈弗大狗2026款上市:豪华提升+快拆前脸!限时权益价9.89万元起

车则

豹5首次海外动态展示,比亚迪携三款车型再战古德伍德

电动公会凡尔赛C5 X硬核实力面对太阳辐射隔绝能力、高温空气、高速爆胎考验

爱车兵团

25万级华为纯电SUV,全新岚图知音正式亮相

若楠不加糖评论

暂无评论,抢占沙发