汽车究竟算不算快消品?小米将消费级电子芯片用于YU7的做法,让这一话题热度渐升。

有人觉得新车迭代如快消品般频繁,三五年换车成常态;也有人坚持汽车高价、低频的属性,认为其本质仍是耐用品。如何让汽车既跟上消费需求的高频切换,又守住“车规级”的可靠底色?

作为深耕市场40 年、始终以“质量为生命”的上汽大众,正试图找到“速度与品质”的平衡解。

对标潮玩,如何变快?

其实上汽大众的研发周期已经从过去的54个月缩短到了24-36个月,提效了30%左右。

但他们的做法不是削流程、砍验证,而是把每个环节的末端尽可能和下个环节的前端重叠在一起,压缩掉流程中不必要的水分,甚至花一些额外的代价让很多项目验证的环节并行。

也就是用并联取代串联的研发模式。

其实快消品行业一直是这么干的。

比如最在意潮流时效性的泡泡玛特,会在2D设计还未冻结时,就开始用比例模型提前试制毛绒打样,锁定材质和体型,并额外多花一点预算多找几家工厂同时进行打样,以保证迅速找到最佳的生产方案。

他们还擅于做时间的朋友,最大程度发挥自身经验优势,把国内跑通的生产工艺快速拓展到东南亚工厂——用经验换时间,用数据提效率。

上汽大众提速的做法如出一辙,用40年积累的大量数据和样本经验,将光顺、结构设计、虚拟验收等多个验证环节合理并行,同时加大验证环节台架试验的样本量,用钱来换时间。

“比如ID.4 X的车轮支架,原本左右两侧共16个零件,在一个台架上验证需要10周,现在两个台架同时运行各8件,时间自然缩短一半。”

当然,还有德国总部那边的24小时联动,也给了这家合资车企以空间换时间的本钱。

快不是为了抢市场

但上汽大众也没有极端地求快,而是把很多抢出来的时间,用在了种类繁多的验证环节上。

尤其是在智能化席卷的浪潮下,这家合资车企还是无法适应“大跃进”式的开发模式。

别说消费级还是车规级芯片的争论了,就连很少有人会重视的香氛材料的健康度,这帮工程师也要多花4周的时间来验证;

还有面对愈发复杂的驱动、智驾、娱乐、通信等电子功能,对电磁辐射抗干扰的测试,电器零件先经过3轮零部件测试,再通过3轮整车测试,合格了,才会给出电磁兼容的装车推荐;

以及逐渐被不少厂家运用的前备箱,上汽大众的关注点不是花哨的开启方式,而是门盖的疲劳耐久强度,他们会通过门盖强度耐久试验,持续对四门两盖进行高达数十万次的开关,覆盖约30年的使用周期,远超你日常的使用频次;

还有隐藏式门把手的弹出力即使符合标准,也要多花时间加强并验证其破冰能力等…

其实这些大费周章的验证点,很难成为发布会PPT上引得网友振臂高呼的吸睛亮点,但却是这群“木讷”的工程师四十余年来早已习惯的工作重点。

“我们想把抢出来的时间,更多花在新功能的严谨验证上,对一向靠品质树口碑的合资车企来说,与快速推出产品相比,避免未经验证的技术流入市场显然更重要。”

也可以理解为,快的目的,是想比别人做更多。

快是基操,稳是信仰

所有追求效率的人,都会面临一个终极拷问:速度快了,如何保证品质和质量?

管过质保的CEO陶海龙,给出的答案是将追求可靠性的质保体系深度嵌入追求效率的研发体系。

“我们一直推行全生命周期的质量管理体系,与其说研发是项目进度的流程,不如说是品质管理评价的过程。”

为了实现“达标是底线,超标才是追求“,40年来上汽大众的质保体系做了两件事,一个是设立永不嫌多的质量控制阀,另一个是建立自虐式的严苛标准。

比如在项目的每个阶段,上汽大众会针对每一项质保要求进行跟踪和确认,与供应商进行同步开发、同步验证,并且将质量跟踪延伸到产品上市售后等全周期。

至于标准,上汽大众在整车及零部件设计全过程需要遵守的标准有近8000条,包括国标、大众集团企业标准以及 “DIN/ISO/VDA” 国际标准,其中中国标准1500条,国家强制性标准500条,大众标准2360条,国际标准3850条。

“除了设计标准外,在验证阶段我们也会自虐式地加码。”

比如道路耐久试验,行业普遍进行的耐久里程为3万-5万公里,上汽大众是10万公里,单车试验周期近8个月,相当于用户工况里程30万公里;在高寒和高温等极端环境下,行业验证可靠性的里程测试约为1-1.5万公里,上汽大众也翻了个倍,达到3万公里。

背后的本质,其实是管理学大师彼得·德鲁克的那句话:单纯追求速度是危险的诱惑,真正的效率源于系统重构。

写在最后:

其实用消费级芯片造车的企业,显然想在昂贵的制造价格与预设的产品寿命间找个平衡,其验证等效10年使用周期的测试标准,正在模糊时尚快消品与汽车耐用品的界限。

但在两者逐渐相融的过程中,以快消品的思维造耐用品,和以耐用品的思维造快消品,显然体现着不同的造车价值观,也为用户提供着不同的体验。

在人人都想快的时代,最奢侈的,恰恰是不“唯快是图”的勇气。让快消品具备耐用品的质量,需要变的是效率,不能变的是对拧紧每一颗螺栓的执着。

毕竟当下的中国市场并不缺便宜的新车,而是缺高质量的好车。用慢功夫造快消品,上汽大众正在用历久弥新的经验与体系,拿捏速度与品质的平衡。

相关车系

推荐

智驾出事网暴车企?权威人士:不赖车企,司机还要被三重“追责”

李建红-小李车评

半价 Model 3 零跑造,不到 12 万就给激光雷达

42号车库

不止于“够用”更在于“全能” 比亚迪海狮06改写中型SUV竞争规则

车哆哩

聚集天时地利人和的享界S9T肩负什么使命?

汽车大事记

搭载2.0T插混系统,魏牌将推旗舰大6座SUV,剑指问界M9?

文武车道

美系车来劲了 四款新车来袭 福特烈马新能源提供两种动力

鬼斗车

双车齐发掀桌!海狮06揣100项标配杀进13万级,这谁顶得住?

1号车盟

护航国球盛宴 岚图汽车助阵2025乒超联赛厦门站成功举办

智电车讯

理想L6给不了的,岚图FREE+给,理想L6照顾不到的,岚图FREE+照顾

买车大师

比亚迪海狮06正式上市 售价13.98万-16.38万。

AUTO攻略

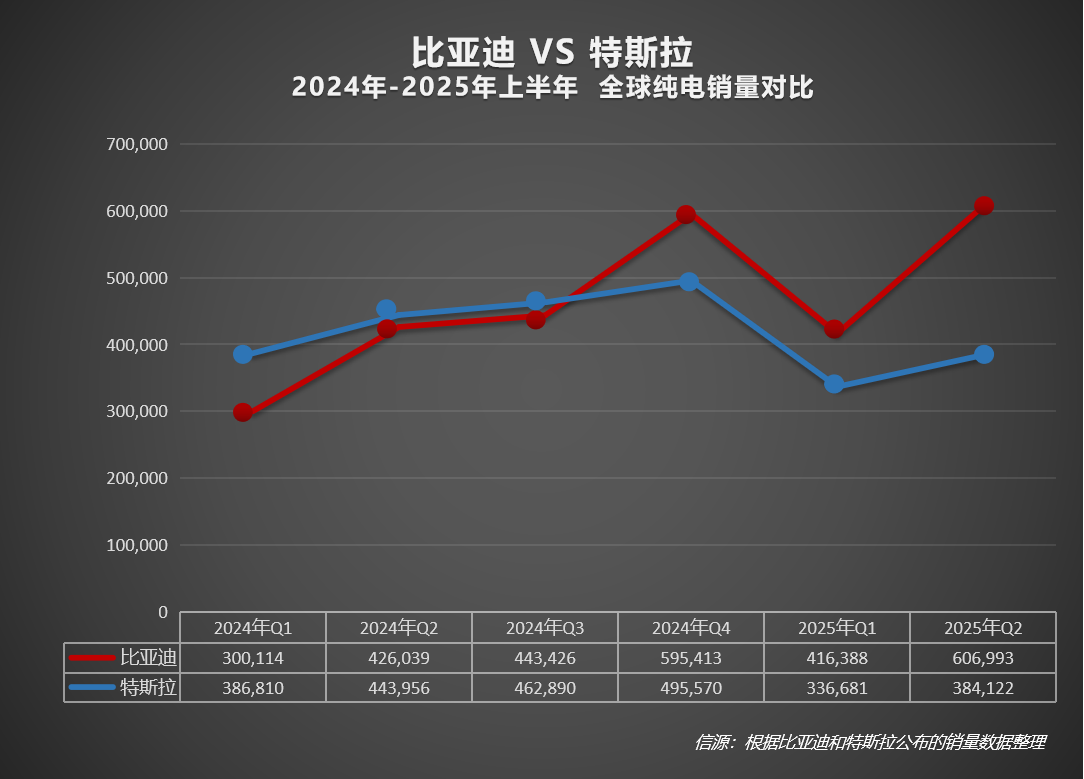

2025上半年比亚迪全球销量力压特斯拉,世界多国领跑

智电车讯

转型慢半拍?韩系车还在找“病根”丨壹观察

车壹条评论

暂无评论,抢占沙发