从"价格内卷"到"价值竞争"关键转折点,中国品牌的下半场,不再是简单的销量比拼,而是技术创新能力、全球资源整合能力、生态构建能力的综合较量。

文 / 张敏

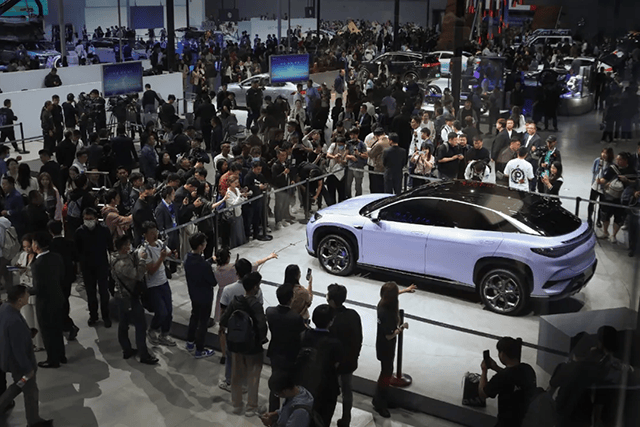

2025年上半年的全球车市,正被中国力量深刻改写。

中国以1565.3万辆的销量登顶全球,其中乘用车产销量首破1300万辆,自主品牌市占率飙升至68%——这意味着每卖出10辆新车,就有近7辆贴着“中国造”的标签。

这份成绩单的背后,是产能过剩、行业深陷价格战泥潭、各大品牌无不卷入其中的无奈。这种内卷不仅挤压了企业利润空间,更阻碍了技术研发投入,制约行业健康发展。为此,国家相关部门及时出手规范市场秩序,试图推动竞争逻辑从“低价抢市场”转向“技术拼价值”。

中国车市2025年下半场,正在经历了从“价格内卷”到“价值竞争”的关键转折。这场转折,恰与中国汽车产业全球化突破形成共振,共同勾勒出头部自主品牌重构全球格局的清晰路径。

梯队分化中的力量博弈

从今年上半年的销量数据可以看出,市场份额正向头部自主车企加速聚集。而丰田、大众汽车等传统巨头上半年在中国市场已经滑落至第六、第九位。

比亚迪以214.6万辆的绝对优势一骑绝尘,其中王朝/海洋系列贡献197.2万辆,纯电车型销量领先特斯拉30万辆,坐稳全球新能源领军者宝座。这种领先是其全产业链垂直整合能力的集中爆发——从电池、电机到智驾系统的自主掌控,让比亚迪在成本控制与技术迭代上占尽先机。

吉利(155.9万辆)、长安(135.5万辆)、奇瑞(126万辆)组成的第二梯队,合计市占率超35%,与比亚迪的差距正逐步缩小。

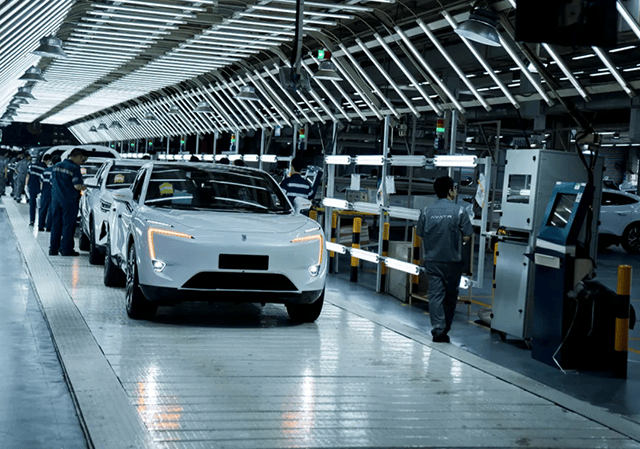

从增速看,吉利47%的势头最为强劲,新能源车型销量暴涨126%,这与其“多品牌协同+架构共享”的转型战略密不可分;奇瑞14.5%的增长中,海外市场持续发力是关键,上半年55.03万辆的出口成绩蝉联第一,靠的是产品适应性改进而非低价策略;长安稳健增长背后,是新能源领域的多点开花,深蓝、阿维塔等品牌通过差异化定位规避价格竞争。

相较之下,长城汽车的表现略显承压,上半年56.98万辆的销量仅微增1.8%,位列国内第十。尽管营收923.67亿元,同比微增1.03%,但净利润63.37亿元,同比下滑10.22%,扣非净利润更是下降36.38%。

长城汽车称,上半年净利润下滑是由于公司开启新的产品周期,同时加速构建直连用户的新渠道模式,以及加大新车型、新技术的上市宣传及品牌提升,投入增加导致。

从行业整体看,头部五家车企市占率预计突破50%,这意味着中国车市“马太效应”加剧,尾部企业加速出清。这种集中度提升是市场竞争的必然——新能源汽车研发投入巨大,只有规模足够大的企业才能承担持续的技术攻坚;智能化的趋势更要求车企具备软件迭代能力,中小企业难以维持相应投入。

这种行业洗牌,实际上是中国汽车产业从“数量扩张”向“质量提升”转型的必经阶段。

品牌整合的深层逻辑

在销量与技术竞争的背后,更深刻的变革发生在组织架构层面。

当市场从增量竞争转向存量博弈,尤其在价值战取代价格战后,内部效率的提升与资源聚焦成为破局关键。吉利、奇瑞、长城的组织调整,本质上都是为了适应“新能源+智能化”时代的快节奏竞争。

吉利推进的“一个吉利”战略颇具代表性。7月15日,吉利宣布收购剩余极氪股份,将其完全纳入体系内,此前已完成银河合并几何、极氪合并领克的品牌整合。这一整合的核心逻辑是“减少内耗,集中资源”。在过去多品牌并行的过程中,确实存在定位重叠、资源分散的问题,尤其在价格战中容易形成内部竞争。

整合带来的效益立竿见影。吉利控股集团CEO李东辉透露:“经过整合,公司研发环节每年可节省数十亿元;去年联合采购在原预算基础上已额外节省几十亿元。”资源正从过去的“小而散”向“一个拳头”转变。

极氪在高端纯电架构、超快充技术领域的领先成果,正加速向吉利、领克等品牌下沉,通过技术共享提升全系产品的价值竞争力,而非单纯依赖降价。这种效率提升,对于利润率承压的新能源行业而言,堪称“雪中送炭”。

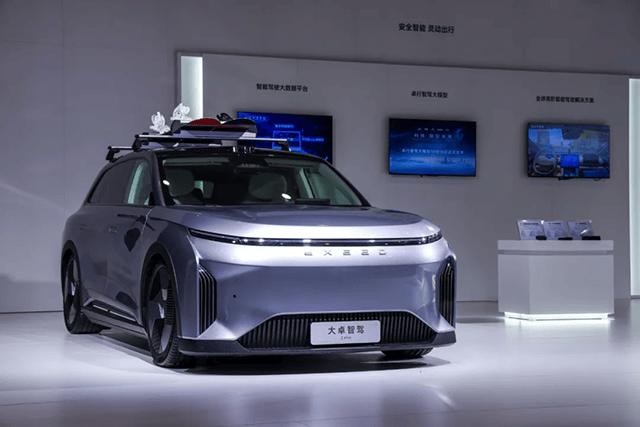

奇瑞在冲刺港交所上市的关键期同步推进战略调整。其大刀阔斧的品牌整合,成立星途、艾虎、风云、QQ四大事业部,由执行副总裁李学用统管,这一调整打破了过去按车型划分的部门壁垒,实现了“品牌-研发-生产-销售”的全链条打通。星途事业部承载着冲击高端市场的重任,独立运营有助于其建立更灵活的决策机制,通过提升产品附加值实现品牌向上,避免陷入价格战。

5月30日,奇瑞将旗下子公司雄狮科技、大卓智能与研发总院相关业务整合,成立“奇瑞智能化中心”。这一轮智能化业务变革,标志着奇瑞智能化战略“提速”,打造高效协同的智能化“作战集团军”。整合后的“智能化集团军”,能够加快技术落地速度,通过智能驾驶、智能座舱等差异化配置提升产品价值,这对于冲刺港股IPO的奇瑞而言,无疑增加了资本市场的信心。

长城汽车的组织调整则带有明显的“问题导向”。面对市场压力,其启动重大人事与销售模式变革:刘艳钊升任副总裁,主管传播中台,魏牌、坦克、欧拉品牌负责人同步调整。频繁的人事变动虽然短期内可能带来波动,但也反映出企业试图通过换帅打破固有思维的决心。

正值35周年之际,长城汽车也在回顾发展历程,沉淀品牌文化,试图以35年积累为基石,探索新的发展路径。这种战略复盘,对于在研发投入和市场竞争双重压力下的长城而言,或许能带来新的局面。

全球化竞争新维度

全球化已成为中国车企的必由之路,这不仅是为了寻找新的增长点,更是参与全球产业分工、争夺话语权的战略选择。2025年上半年,头部五强全球化路径也从早期的“产品出口”升级为“技术输出+本地化运营”的2.0模式。

奇瑞的全球化布局颇具代表性。奇瑞董事长尹同跃宣布,今年目标是冲刺全球汽车排名前十。2024年全球前十的门槛是吉利控股的334万辆,而奇瑞今年上半年已完成126万辆,若下半年能实现200万辆的目标,全年326万辆将无限接近这一门槛。

这一目标的底气来自其全球化布局的深度:产品覆盖120个国家和地区,累计出口突破500万辆;在巴西、中东、东南亚等地建立了完整的KD工厂体系,实现了“本土化生产+全球供应链”的结合。

吉利的全球化策略是“品牌并购+技术融合”的典范。通过收购沃尔沃、极星等品牌,吉利获得了现成的全球渠道和技术专利,再通过“反向输出”将自主研发的SEA架构等应用到这些品牌中,形成协同效应。到今年年底,吉利海外网点预计将达到1100家,这种“借船出海”的模式,有效降低了全球化的试错成本。

长城和长安的全球化则呈现出“区域聚焦”的特点。

长城获巴西政府23亿雷亚尔补贴,强化了其在南美市场的本地化生产能力,通过全散件组装(CKD)模式降低关税影响,其皮卡产品在当地市场已建立起差异化优势,靠耐用性和适应性获得溢价。今年上半年,长城海外销量20.15万辆,同比增长62.59%,保持了高速增长态势。

长安加大东南亚右舵车型研发投入80%,加速区域市场布局。今年上半年,长安海外销量29.94万辆,虽距离100万辆的目标仍有差距,但通过不断推出新产品和优化渠道,有望在下半年实现突破,其在东南亚市场强调“技术同源、体验适配”,而非单纯降价。

全球化进程也伴随着诸多挑战。贸易壁垒是最直接的障碍,欧盟的“碳边境调节机制”、美国的《通胀削减法案》都对中国电动车出海设置了门槛。为此,中国车企采取了“本土化生产+产业链跟随”的应对策略,通过吸引国内零部件供应商在当地布局,形成区域产业集群,通过本地化生产规避贸易壁垒,同时支撑产品价值。

更深层次的挑战在于技术标准的争夺。目前,中国车企已参与诸多国际标准制定,但在全球范围内,传统巨头仍掌握着多数核心标准的话语权。这意味着中国车企在出海过程中,可能面临“技术锁定”风险——若长期遵循他人标准,将在专利授权、设备采购等方面受制于人,难以真正实现价值输出。

平衡与突破的双重命题

尽管中国市场销量仍在持续攀升,但在快速发展的背后,核心难题亟待破解:如何平衡规模扩张与利润增长。这将决定中国车企能否真正实现从“大”到“强”的跨越,尤其在价值战主导的新阶段,解决这些问题更为迫切。

从利润层面看,行业平均利润率已降至4.2%,远低于传统燃油车时代的水平。

这一现象的背后是“三重挤压”:一是研发投入持续高企,比亚迪年度研发投入突破500亿元,超过大众汽车、通用汽车等传统巨头的全球研发预算,吉利、奇瑞的研发强度也普遍超5%,这些投入短期内难以转化为利润;二是价格竞争的后遗症仍在,2025年上半年新能源车均价同比下降8%,部分是此前价格战的延续;三是供应链成本上升,电池原材料价格虽有回落,但车规级芯片、高精度传感器等智能化部件成本居高不下。

在这种背景下,如何找到“规模扩张”与“利润保障”的平衡点,成为考验车企战略智慧的关键。

比亚迪通过垂直整合控制成本,吉利通过架构共享分摊研发费用,奇瑞通过海外高毛利市场提升整体盈利,这些都是不同企业的应对之道,但长期来看,只有形成“技术溢价能力”——让消费者愿意为中国品牌的技术创新支付更高价格,才能从根本上解决利润问题,这正是价值战的核心目标。

从行业趋势看,下半年将呈现“技术决定上限,政策托底下限”的态势。政策层面,新能源汽车下乡与以旧换新预计带来超70万辆增量,混动车型占比超60%,这将为头部企业提供稳定的市场基础;技术层面,AI大模型、固态电池、800V超充将成为差异化竞争的焦点,率先实现技术突破的企业将获得先发优势。

值得注意的是,合资品牌在华仍有竞争实力。一汽-大众、上汽大众、一汽丰田等凭借强势产品力与燃油车市场回暖,交出销量增长成绩。这说明中国车市仍存在多元化需求,部分消费者对传统品牌的认可度、对燃油车的偏好仍在,头部自主车企需警惕“新能源单一依赖”的风险,保持在燃油车向混动过渡市场的竞争力。

中国汽车产业的变革,本质上是中国车企将互联网行业的“快速迭代”、“用户中心”思维注入了传统汽车产业,打破了“五年一个产品周期”的固有节奏。以“软件定义汽车”重构产业逻辑,供应链垂直整合创造15%以上的成本优势,这些要素共同推动中国品牌跃迁。

按自主头部五强销量目标,全年预期销量达1310万辆。目标是否达成不是最重要的,中国汽车产业的下半场,不再是简单的销量比拼,而是技术创新能力、全球资源整合能力、生态构建能力的综合较量。

以价值战打破“低价低质”的刻板印象,以技术输出重塑全球产业规则,这不仅是中国汽车的崛起,更是全球汽车产业发展逻辑的革新。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。

推荐

硬派混动越野双雄对决,北京越野BJ40增程VS坦克300Hi4-T谁更强?

汽车头

比亚迪海狮06西安区域上市,售价13.98万-16.38万

车视轮谈

80万台+45万台!中国智能MPV专家,再立时代标杆

路遥马力说

理想首款纯电SUV理想i8上市,售价32.18万元-36.98万元

车市观察

32.18万起售 标配激光雷达+双电机四驱 理想i8能否打响头炮?

GO车情报员

全球真C级旗舰重塑豪华轿车标杆,风云A9L成都区域正式上市

车视轮谈

如果理想i8卖爆了,一定是因为这三点

出行局

星途x地平线联袂打造 星纪元E05以全新设计美学融汇前沿科技

车友邦网

再创新纪录! 广汽传祺MPV家族第80万台量产车下线!

汽湃

再创新纪录!广汽传祺MPV家族第80万台量产车下线!

DearAuto

纯电续航222km,3.49万起,2026款奔腾小马正式上市

车评社

全系搭载天神之眼C、云辇-C,比亚迪海狮06西安上市,打造出行新体验

车圈能见度评论

暂无评论,抢占沙发