当中国长安汽车集团正式成为第100家中央企业的消息落地,整个汽车产业都在注视着这家拥有四十年积淀的车企如何搅动新能源江湖。而作为其新能源战略的核心载体,深蓝汽车的一举一动更是牵动着行业神经。从2022年12月-2025年3月累计销量登顶央企新能源榜首,到2025年上半年交付量同比激增71%,深蓝早已不是那个初出茅庐的新势力,而是在央企赋能下即将完成"质效双升"的行业标杆。

资源赋能:从"单打独斗"到"体系作战"

在新能源汽车进入"深水区"竞争的当下,资源整合能力已成为决胜关键。长安晋位央企后,深蓝获得的支持绝非简单的资金注入,而是一套覆盖全产业链的"赋能体系"。 在技术研发端,这种优势已初现端倪。深蓝与华为联合开发的乾崑ADS SE智驾系统,让20万级车型首次拥有了高阶智能驾驶能力,2024年7月上市的深蓝S07凭此实现"月销过万"的稳定表现;而与宁德时代共建的"金钟罩电池"生产线,使其成为国内首批通过新国标检测的车企。更值得关注的是与斯达半导体的深度绑定——双方合资成立的重庆安达半导体,正在推进"量产一代、在研一代、探索一代"的功率半导体布局,其中嵌入式封装SiC模块将为下一代电驱系统提供核心支撑。

渠道与服务的升级同样显著。按照规划,深蓝将在2030年前建成2500+订单中心、1000+交付中心、2000+维保中心,海外触点更是直指2800+。这种密度不仅远超同级新势力,更形成了"交付中心交车时长≤1h、管家中心问题解决时长≤24h"的高效服务网络。正如深蓝CEO邓承浩所言:"央企背景让我们敢于在用户看不到的地方'重仓投入',这是市场化企业难以复制的底气。"

技术突围:从"跟随创新"到"定义标准"

在汽车产业"电动化、智能化"的转型浪潮中,深蓝正从技术追随者蜕变为规则制定者。这种转变的核心,是其构建的"双轮驱动"技术体系。 电动化领域,深蓝超级增程技术被业内称为"最懂中国路况的解决方案",通过"省、爽、安全"的组合,解决了首购用户的里程焦虑;而全球首创的微核高频脉冲加热技术,获中国专利金奖权威认证及联合国知识产权组织认可,有效应对冬季低温性能衰减,一举攻克北方市场痛点。更具颠覆性的是计划2026年发布的"120km/h碰撞不起火电池"和全球集成度最高、效率最高电驱,其采用的创新结构和材料,将重新定义电动车安全与能效标准。

智能化方面,深蓝L06的登场堪称"降维打击"——作为新央企首款全新车型,其搭载全球首发的3nm车规级座舱芯片,较其他车企提前1-2年实现量产应用,晶体管密度、能效比和运算速度较5nm或7nm芯片有巨大飞跃,为多屏交互、高精度语音识别等复杂应用提供算力基础,而全系标配的激光雷达则让高阶智驾走进主流市场。按照规划,深蓝将全面普及全场景NOA,并逐步落地L3/L4级智能驾驶,智能座舱方面将打造全域AI、全球算力最高、可持续进化的系统,这种节奏远超行业平均水平。

全球竞速:从"中国品牌"到"世界公民" 对于深蓝而言,央企身份更是打开全球市场的"金钥匙"。截至2025年7月,其产品已进入东南亚、中东非、中南美、欧亚、欧洲五大区域共66个国家及地区,其中7月在欧洲正式上市的深蓝S07,凭借严苛的环保认证和本地化调校,获得当地用户广泛认可。

这种出海不是简单的"产品出口",而是全产业链的"本土化运营"。在泰国罗勇工厂,深蓝S05右舵版已于2025年5月投产,使其成为首个在东南亚实现本地化生产的中国新能源品牌,目标直指"全球月销2万辆";在欧洲,通过与当地生态的融合,解决了用户最关心的补能问题。按照战略规划,深蓝2025年海外销量将达5.6万辆,2030年冲刺38万辆,海外贡献占比将提升至三分之一到二分之一。

值得注意的是,深蓝的全球化带着鲜明的"技术输出"特征。其开源的超级增程专利群已被多个国家的车企采用,这种"标准输出"能力,正是央企品牌肩负的国家使命。

行业启示:新能源竞争的"中国范式"

深蓝的进阶之路,本质上是中国汽车产业"科技自立自强"的缩影。在国家"十五五"规划推动汽车产业升级的背景下,长安晋位央企为深蓝提供的不仅是资源,更是一套"国家队"级别的容错机制与战略纵深。

未来五年,随着30款全新主流车型和差异化车型的陆续投放,以及L4智驾、下一代先进电池等技术的落地,深蓝或将在2030年前后跻身全球新能源车企第一阵营。但挑战同样存在:如何在规模扩张中保持"潮流科技"的品牌调性,如何平衡全球化与本土化的矛盾,都是需要持续破解的命题。

从重庆两江新区的生产基地到欧洲的测试跑道,深蓝的每一步都在书写新的答案。当中国汽车产业从"规模红利"转向"技术红利",深蓝的实践或许正在证明:央企背景不是保护伞,而是让"中国智造"真正走向世界的助推器。

推荐

东风汽车谈“7亿抄底百亿工厂”等:土地使用权转让价被曲解

车宇世界

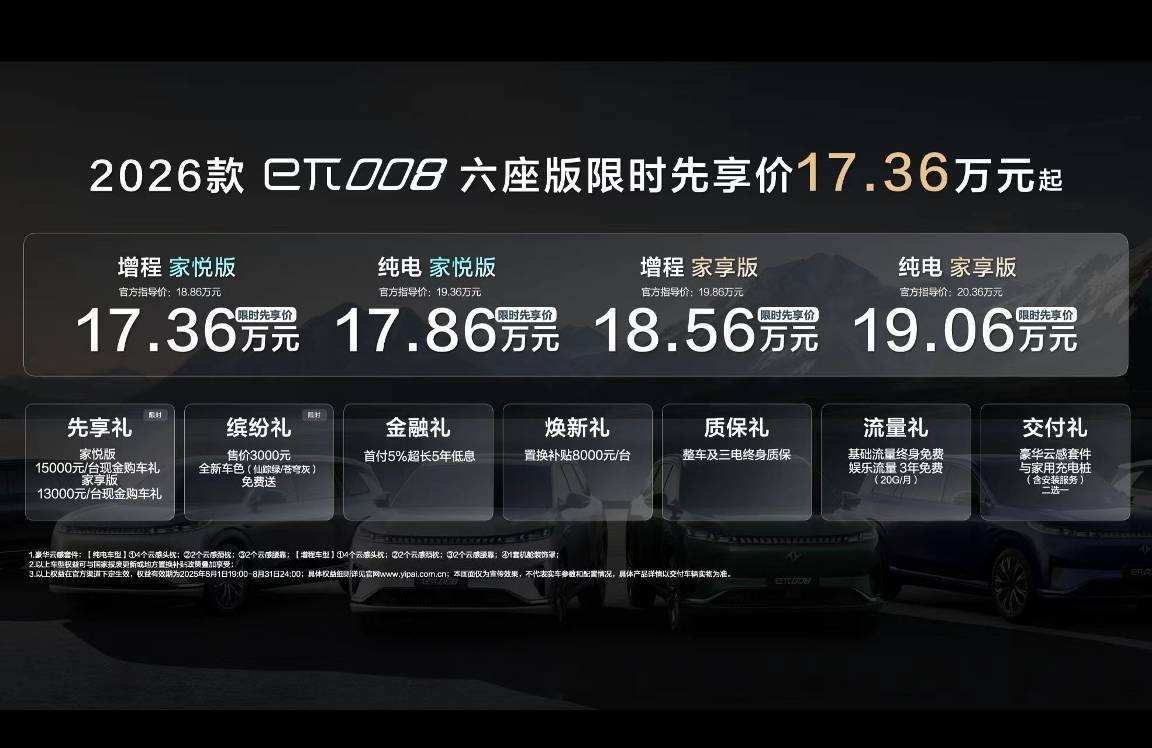

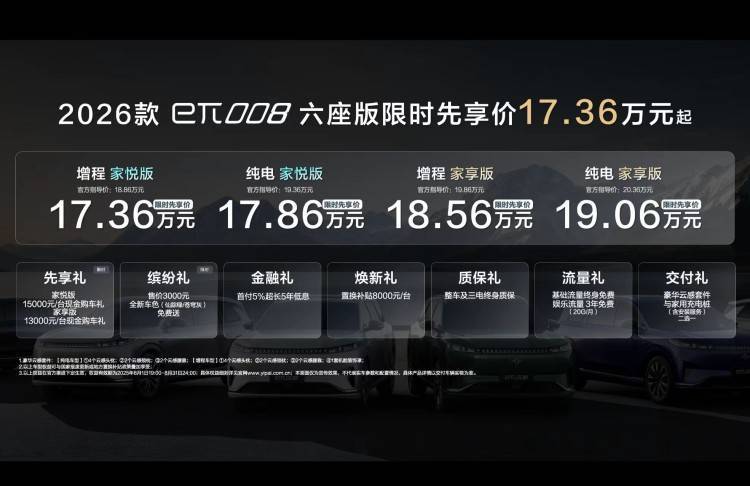

2026款东风奕派eπ008上市并携六款新车亮相

汽车消费网

燃油党看过来 四款燃油新车来袭 新款吉利博越、领克06 Relive领衔

鬼斗车

限时先享价17.36万起 2026款东风奕派eπ008六座版焕新上市

玩美驾日2025年7月车型投诉指数排行:理想L系列通病?

汽车门理想i8,连卡车都敢揍?

汽车门智美绝尘 全新上汽奥迪A5L Sportback正式上市

二师兄玩车座座都是头等座 !2026款东风奕派eπ008六座版全新上市

AM车镜

奕派科技 重磅发布“未来之翼”战略,央企新势力乘风启航

四轮部落

突破科技 启迪未来 全新上汽奥迪A5L Sportback正式上市

汽车消费网

打造用户型汽车科技公司 奕派科技战略发布会盛大召开!

私家车探

限时先享价17.36万起!2026款东风奕派eπ008六座版上市

汽车消费网评论

暂无评论,抢占沙发