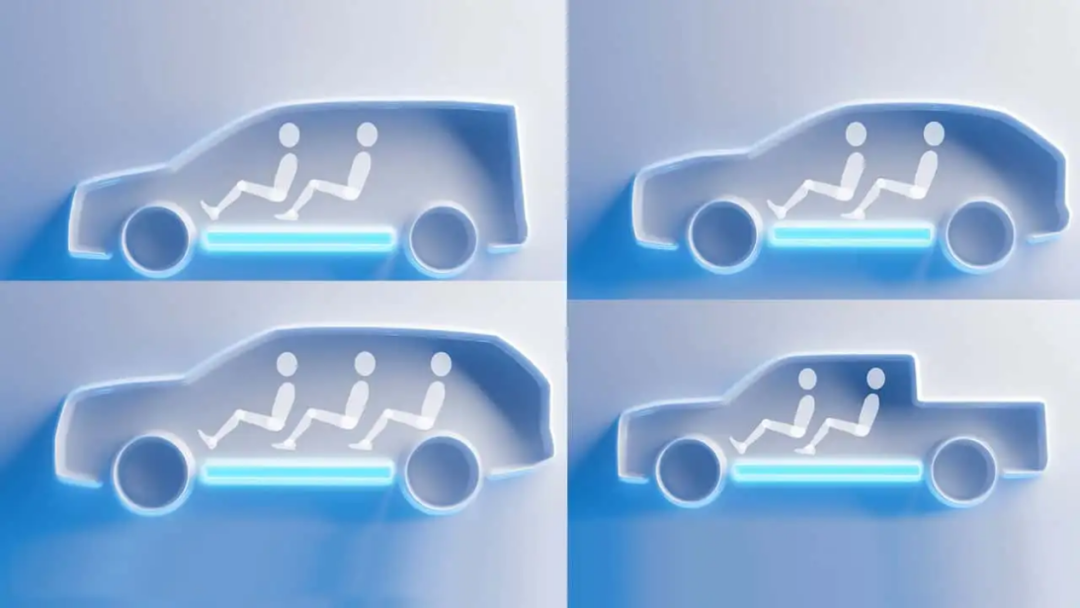

近日,福特汽车发布了Universal EV平台与福特Universal EV生产体系,构建了一套系统性的电动汽车“降本增效”方案。

基于该平台的首款车型是一款中型四门纯电皮卡,预计起售价约3万美元(约21.5万元人民币)。对比来看,当前福特在售的纯电皮卡F-150 Lightning起售价为54780美元(约39.3万元人民币)。

新车计划在福特肯塔基州路易维尔工厂生产,预计2027年交付。选择皮卡作为“首发”,指向性非常明确——在今年上半年美国最畅销的10款车型中,皮卡占据5席,福特F系列更是遥遥领先,半年销量达41.2万辆,较第三名丰田RAV4高出近八成。

然而放眼全球,皮卡仍属小众市场。这也意味着,以皮卡开局的Universal EV,更像是一套以美国为核心目标的方案。这种选择的背后,是美国保护主义政策造成的市场割裂——政策限制了福特的发挥,福特无法像其他全球化企业那样,将最具成本优势的生产基地和技术整合到一个统一的全球战略中。

福特新平台,更像是“被制度推着走”的创新

此前,福特汽车CEO吉姆·法利直言,比亚迪在电池垂直整合与规模化上具备优势,福特“打不过”,但希望以创新取胜。Universal EV平台与生产体系,正是福特在“创新降本”上的一次尝试。

福特在美国推进电动化的最大掣肘,是磷酸铁锂电池供应链的缺位。作为显著降低整车成本的关键技术,磷酸铁锂在国内早已广泛应用,而美国本土仍属起步阶段。此前特斯拉曾在美国销售搭载宁德时代磷酸铁锂电池的Model 3,但在关税影响下也停止了生产。

电池工厂的重要性无需赘述。

正在建设的密歇根福特Blue Oval电池园是福特与宁德时代合作的产物,这场合作可谓一波三折,按原计划该工厂与福特与SK合资的电池工厂一样,由双方合资建设,但在层层阻力之下,最终只能由宁德时代提供技术许可与人员培训,工厂由福特全资建设。

表面看,美国好像“占了便宜”,实则福特需要承担不小的隐性成本。

有媒体报道称,宁德时代提供的磷酸铁锂方案并非最先进技术,技术授权费约占产值的10%,再叠加部分核心设备仍需从中国进口及相关的关税,原本的成本红利被持续侵蚀。更关键的是,即便土建进度过半,项目依旧面临税收与补贴合规的不确定性风险。

同时,美国的短板并不只在电池。本土供应链不健全、规模效应不足,导致美国电动车制造成本居高不下。

而中国作为全球最大的新能源车产销地,凭借规模化形成了完整且低成本的产业链条。美国近年来的一系列本土化政策,迫使车企放弃从中国等地直接引入低价零部件,转而在美国建厂或从更昂贵的替代来源采购,整车成本自然被推高。

于是,即便Universal EV在设计与制造环节力求高效,美国业务仍难以像全球化条件下那样,充分调用性价比最优的供应链。这也导致在政策约束之下,福特只能在美国重新搭建一条成本更高、与全球体系不同步的供应链。

福特被迫开启“双轨制”模式

不久前亮相的福特烈马新能源引来海外媒体热议。在一篇报道下,一位网友用调侃的语气留言称:

“亲爱的福特,你在搞什么?现在我们不仅买不到Everest(国内称撼路者),新款Bronco(烈马)也没给我们上?”

烈马新能源纯电与增程版本均采用比亚迪弗迪提供的磷酸铁锂刀片电池。

该产品即便平移到美国生产,受制于本土磷酸铁锂电池与供应链等多重因素,整车成本可能比在中国生产再叠加进口关税还要高。

这也意味着,即使福特位于密歇根的磷酸铁锂电池项目建成,成本问题也难以一举解决。因此,福特不得不采用“双轨制”方案——美国与海外市场分别走不同的生产与产品路径。

在这种模式下,福特与美国用户面临费力不讨好的局面。对企业而言,美国电动化转型的成本高悬,Universal EV的降本效果尚待时间检验;对用户而言,短期内可选车型有限,即便同款车型未来登陆美国,价格大概率也高于海外版本。

考虑到美国市场体量,围绕美国市场单独开发与生产仍能产生收益,但从出口的角度看,“美国造”电动车难以在全球市场形成价格竞争力。

此前一次财报会议上,福特CEO吉姆·法利就曾公开表示,“从中国出口燃油车和电动汽车非常赚钱”,而目前福特中国业务也正是依靠中国制造并出口到海外,实现了连续八个季度盈利。

这也成为了不少跨国车企正在考虑的一个选项。

写在最后:

福特的Universal EV平台,与其说是技术创新的突破,不如说是在美国保护主义政策束缚下的无奈之举。3万美元的电动皮卡目标,本质上也是为一个被人为保护起来的市场开发的“特供品”。

美国的保护主义政策无视了市场发展的规律。车企虽然可以将供应链与生产都转移到美国,但这种“政策下”产物最终也只能由美国用户买单,而对于美国企业来说,这种“中美双轨制”不仅增加了研发成本和生产成本,更重要的是削弱了在全球市场的整体竞争力。

福特CEO吉姆·法利曾表示:“我们正在与中国进行全球竞争,而且这不只是电动车的竞争。如果这场竞争我们输了,福特就没有未来。”然而,真正让福特陷入困境的,与其说是与中国的竞争,不如说是美国自己设置的重重障碍。

相关车系

推荐

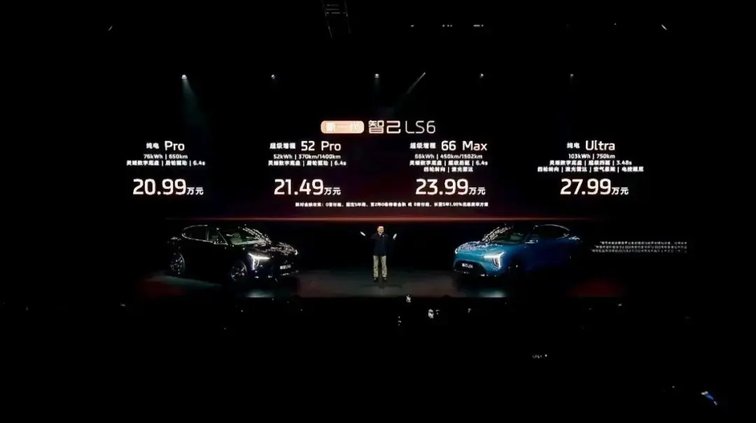

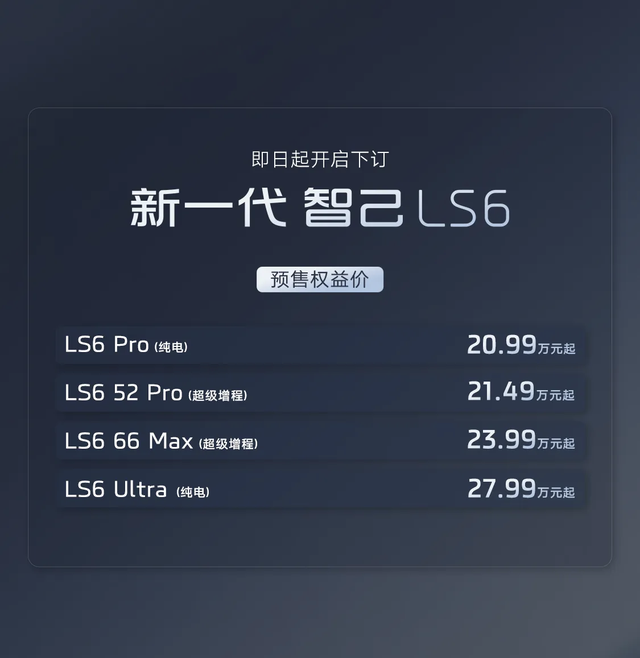

新一代智己LS6,会否摆脱“高开低走”的魔咒?

马拉车市

10倍膨胀,1000抵10000!新别克纯电E5 先享版14万落地

四轮部落

上市百天交付破2万,领克900重塑大六座SUV市场格局!

W动力

五菱星光S 2025款:以“大快好省”重写家庭出行新定义

环球汽车网

吉利银河的“逆袭之路”:模仿比亚迪,成为比亚迪?

车域无疆

领克汽车 以性能与智能突围,书写中国高端汽车新篇章

四轮部落

一觉醒来,又一款增程SUV公布了价格

图说汽车

资讯丨领克900上市百天交付破2万领跑细分市场

车友邦网

智能再进化!比亚迪宋家族OTA升级推送中

星车场

岚图何以成为经销商新宠?

车大拿

领克900为什么如此受欢迎?参加完这场技术分享会,我明白了

车市速递星途星纪元ES 增程新车商品性评价

车质网评论

暂无评论,抢占沙发