在已经公布1月份销量数据的主流自主车企中,长城汽车因为跌幅超过两位数,成为格外“独特”的一家。

开年首月,长城汽车销量进一步缩紧至80933台,同比下跌22.2%。尽管受春节假期、2025年购车补贴政策调整等影响,多数车企销量表现都趋于平稳,但像长城这样稳定走低的仍旧是少数。

除魏牌实现同比49.42%的同比增长外(去年同期销量基数过低,去年1月魏牌仅售出3351辆),其余四个品牌,包括哈弗、长城皮卡、欧拉、坦克在内均出现了不同程度的下滑。

其中下滑幅度最大的是欧拉,当月销售2193辆,同比去年减少63.46%。坦克次之,同比去年减少35.99%,当月销售12845辆。

整体而言,哈弗品牌仍是撑起整个长城汽车的基本盘,1月销量48557辆,在长城汽车品牌体系中占到59.95%的份额。

原因是,哈弗旗下的产品定价普遍较低,其中主力车型哈弗H6、哈弗大狗以及以猛龙为代表的混动系列主力车型,售价均在15万元以下,基本能扛起哈弗的半壁江山。

哈弗品牌风光不再,魏牌和欧拉难成大气,只有主打硬派越野的“坦克”和聚焦皮卡细分的“炮”在各自领地暂时领先,奈何这样的细分市场总体基盘不大。加上地缘政治导致长城在部分海外市场的出口销量猛增,所以,外界看到的长城汽车,虽然在2024年销量规模持续下滑,但盈利能力却有明显改善。

在充满变数的2025年,长城汽车还能靠出口和硬派越野“独善其身”吗?在分兵出击大排量摩托车之后,长城还要晋级百万级大排量豪华燃油轿车细分市场。在哈弗品牌根基不稳,魏牌和欧拉都远未起势的当下,长城高举高打进军“百万级超豪华车”细分市场胜算几何?时间很快会给出答案。

硬派越野“群狼”环伺 坦克将成下一个哈弗?

过去一年,中国汽车为价格战杀红了眼,但长城极力置身事外,基本没有出现过主动官降的行为,大多是正常的销售策略调整。这让长城汽车成为一股难得的“清流”。

决策者魏建军在其中起到主导作用,他曾多次表达反对价格内卷,态度坚决。并提出长城汽车致力于实现“高质量的市场占有率”的主张,即不以追求数量为唯一目标,而是强调产品质量和经营质量以及多维度健康发展。

不盲目跟随无可厚非,拒绝低价求量也不是坏事。但长城汽车的理论观点与实际表现正在发生强烈的冲突。

首先,在长城汽车的理解中,参与市场竞争,相较于量,更重视质。然而真正帮长城汽车守住大本营的依然是低价走量的哈弗。作为企业的“底座”, 哈弗重复印证了中国车市竞争的底层逻辑——性价比才是王牌。

第二,判断质量高低与否的标准,除了经营利润,还有经营结构的健康度。这两项被长城视作底气的指标,同样面临挑战。

魏建军对长城汽车的财务颇为自信,他公开表示过,“如果长城汽车都不赚钱,那么就没有赚钱的企业了”。

今年1月14日,长城汽车发布盈利预告,2024年预计实现归母净利润124亿到130亿,与去年同期相比增长53.78亿-59.78亿,同比增幅在76.60%-85.14%之间。

除蜂巢能源在内的零部件等其他业务带来的利润之外,汽车是主要的利润来源,其中海外出口和高端产品可谓立了大功,而长城面向硬派越野细分市场打造的坦克系列,又是高盈利的核心产品,单车利润最高。

原因在于,在硬派越野市场中,坦克率先趟出了自主之路,抢到了先发优势。

但是,从去年开始,比亚迪的方程豹和奇瑞的捷途逐渐分食坦克在越野市场的份额。

据了解,已经着手为越野团队“攒局”的吉利很快也会投身越野赛道。正所谓,双拳难敌四手,坦克虽然有先发优势,但根本架不住比亚迪、奇瑞、长安、吉利和北汽等众多玩家的群狼战术,尤其是奇瑞旗下的捷途,抢在蛇年春节前发布全新高端豪华越野序列——捷途纵横,破局百万级高端越野细分市场志在必得。

如果算上背靠山东魏桥集团的212和同样对新能源硬派越野细分市场“虎视眈眈”的鸿蒙智行,在群狼战术下这个细分赛道已经越来越拥挤,而留给坦克品牌“独领风骚”的时日已经无多,坦克如何避免成为下一个哈弗品牌,是长城汽车及其董事长魏建军不得不思考和面对的一个现实难题。

友商紧追慢赶,业内其实对于坦克还能否保证持续性的统治力早已存疑。假设坦克遭受冲击,长城汽车是不是还能拿出一个能发挥与坦克同等价值的备用品牌?魏牌蓝山虽然也属于高利润产品,但销量爬坡缓慢,无法在短时间内快速补位,只能说聊胜于无。

这一设想同步暴露了长城汽车品牌经营结构失衡的问题。过度依赖能够赚取高利润的品牌反哺整个企业不是良策。另外,目前长城汽车的销量和利润仍与燃油车品类牢牢绑定,不够高的新能源渗透率也是“多维健康发展”的反向论据。

不卷价格销量就要掉队 长城离主流渐行渐远

常规理解中,市场给企业排名,往往只看销量这一个指标。全球范围内,丰田、大众争霸主争的是销量,中国范围内,比亚迪、吉利、长安、奇瑞争第一,争的也是销量。

有资格抢第一的企业,才算是主流,但长城汽车近两年来,单月销量始终在10万上下摇摆,相比其他开启加速模式的中国车企,长城汽车确实已经被甩在了身后。

作为对比,1月份比亚迪销量是30.05万、吉利26.67万、长安24.09万、奇瑞22.43万。不难看出,20万辆的月销量基本成为一线自主的新门槛。而长城汽车的业绩相较这一及格线,显然有些渐行渐远。

这不仅仅是声誉上的损失,还有潜藏的可持续性危机。

长城汽车曾为2024年定下190万的销量目标,但实际完成率只有64.91%,累计销售仅有123.33万辆。一般来说,企业制定次年目标之前,需要提前为工厂配备产能。换言之,企业需要以相应的销量来保证工厂的正常运作,如果销量持续走低,那么生产力会面临过剩的窘境,当企业无法靠产品自身养活工厂,经营上的问题将接踵而至。

讽刺的是,近两年来一直强调不盲目追求销量的长城汽车,还曾在企业成立30周年之际给自己制定了2025战略目标,全球年销量要达到400万辆。

对现阶段的车企来说,销量一定是追求的第一目标,有销量才有份额才能稳住用户基盘,车企及其上下游的生态链才有活下去的可能。

跨界造车家雷军,对销量和市占率有执念,他在造车之初就表达过要进入世界前五的决心。这源于雷军从小米电商时代积累的经验。小米前副总裁高雄勇提到过雷军的杀伐果决,当时一次618购物节中因帮小米赚了两个亿,却没想到被雷军怒斥“你为什么要赚钱?”。

因为在雷军的逻辑中,市场份额比利润更重要。两个亿如果一股脑扑进去,那么小米就能拿到揽获全中国市场份额的机会,如果只看眼前,那能赚到的仅仅是两个亿。高雄勇回忆,当时感觉醍醐灌顶。

主导造车之后,雷军这套逻辑依然奏效,小米汽车的起飞为传统车企提供了学习的样本。这其中,也包括长城汽车。

然而从目前来看,长城汽车已经借鉴到位的,只有营销层面的手段。在更为关键的销量规划、市占率和产品定义层面,二者的差距似乎并没有缩小。

2025年竞争还会加剧,如果长城汽车继续“按兵不动”,对“卷”嗤之以鼻,那么在新时代的汽车赛道上,将注定成为落后者。

相关车系

推荐

2025年SUV降价榜:谁在偷偷挥泪大甩卖?这波羊毛薅不薅?

买车家吉利控股集团1月总销量超33万辆, 同比增长14.8%

车视轮谈

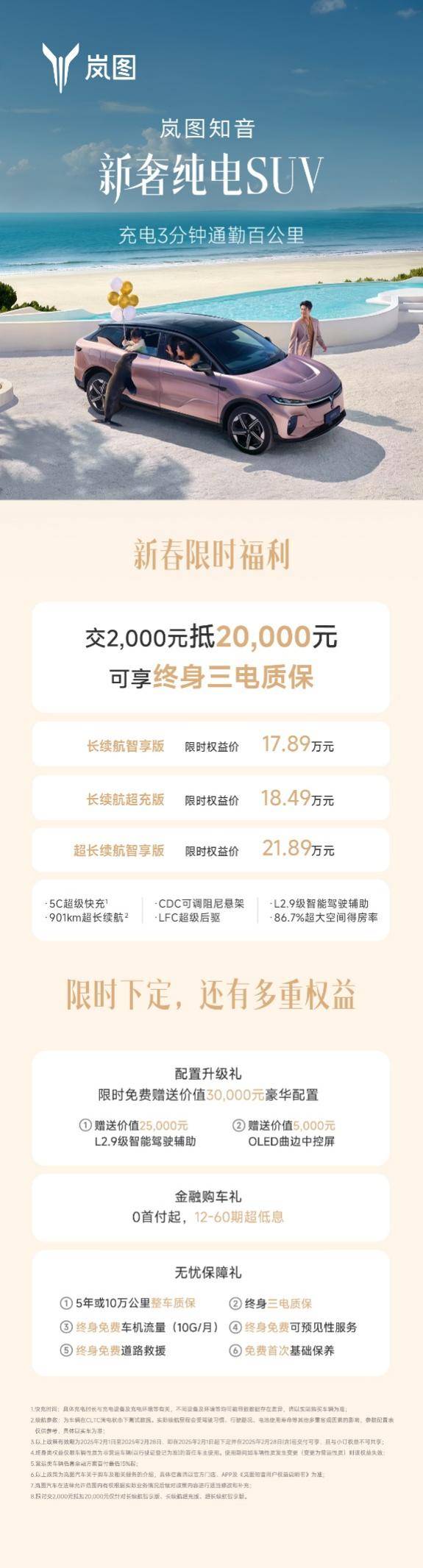

岚图知音现金立减1.8万,限时17.89万元起,终身免费三电质保!

智电车讯

“两箱油”司机和滥用智驾,谁更可怕?

DearAuto

DeepSeek都要推荐的好车——“Dear Car 2025”入围车型揭晓

DearAuto

奇瑞2025又曝不客气新作, 星途揽月C-DM官图来袭锁定开年顶流

引擎密码

尊界S800领衔,2025年重量级轿车盘点,谁是你的“梦中情车”?

买车家

春节档这部戏必看!陆地“猛士”遇深海“蛟龙”

第壹台车

第五代EA888“机皇”加持,途昂Pro实力不容小觑

车快评一口价+三大终身质保!广汽丰田率先推出一价到底一保到底

车则

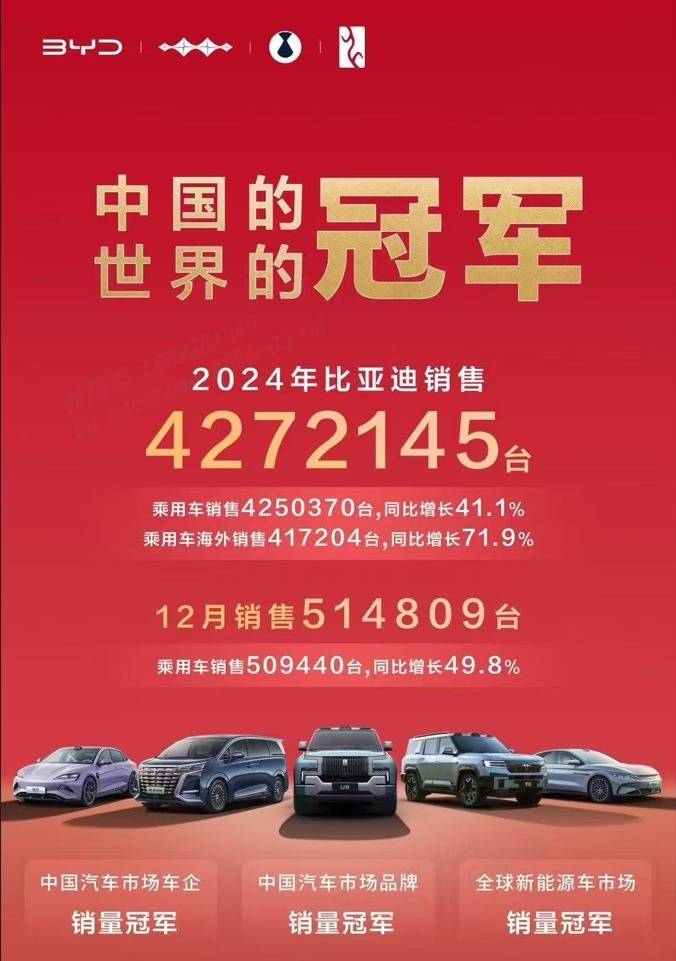

比亚迪勇夺2024 年全球销量三冠王,彰显新能源汽车领军实力!

车域无疆

小米第三工厂“一波三折”:北京不放,武汉不让

车壹条评论

暂无评论,抢占沙发