与本田的合作告吹,让日产陷入了更加被动的境地。

两个多月前,日产与本田签署备忘录,希望通过合并成立一家控股公司以应对汽车行业大变革时代带来的各项挑战,新公司计划2025年6月达成最终协议,2026年8月正式上市。

从规模上看,两家车企年销规模加在一起大致是800万台,如果“二合一”战略顺利落地,世界上将诞生一个仅次于丰田、大众的第三大汽车集团。更现实的意义在于,日产和本田的世纪牵手不仅会对日本汽车产业的整体竞争力起到拉升作用,也将一定程度上影响全球汽车市场未来的格局与趋势。因此,双方的一举一动都是焦点。

然而,就在人们还对这场“恋爱”满怀憧憬时,日产和本田突然宣布整合就此终止,各自恢复“单身”。根据声明,此次整合破裂的根本原因主要是“统合条件”未能达成一致。

其实,所谓的统合条件无外乎利益争端,本田有本田的目的,日产也有日产的打算,谈判崩盘并不意外。但问题是,双方退出合作各自独立就能更好过吗?未必。在当前的市场环境下,本田和日产都没有十足的把握逆风翻盘。尤其是日产,生存处境已经日渐艰难。

本田当家作主,日产“宁退不屈”

一个需要摆上桌面的事实是,日产目前的实力与本田并不对等,根据2023财年的业绩表现,本田的收入是日产的1.6倍,无论是销量规模还是能力盈利上都要强过日产。从客观条件出发,日产很难在这次合并的动作中获得更多的话语权,谈判失败也是主要围绕这一原因展开的。

首先,本田并不认同日产的经营重建措施,认为仅仅在北美和泰国裁员还不够,需要进一步裁员,实现根本上的经营合理化。与此同时,本田不再希望二者共同成立一家联合控股公司,而是提出了将日产变为本田母公司的方案,实现对日产的绝对掌控。

在本田社长三部敏宏看来,让本田来主导这次合并事宜是有必要的,因为已经意识到合并后的体制建立需要花费很长时间,这让本田感到了危机感。

换句话说,本田希望与日产的合并可以达到1+1>2的效果,如果1+1=2甚至小于2,那么对本田来说合并与否并无太大必要。至于希望靠盈利能力更强的本田带动日产的想法,实则是日本政府的一厢情愿,就本田自身而言还是需要在其中获得额外“权益”。

但本田这一提议遭到了日产的强烈反对。日产社长内田诚表示,不确定入股本田后还能否守住日产的自主性,变为子公司后很难发挥日产的优势。话里话外,内田诚都表达了坚持与日产“平分秋色”的想法,不过本田并不买账,合并一事就此陷入僵局。

其实,日产的反应并不让人意外,作为一家比丰田、本田都成立更早的企业,日产自上而下都有着一种优越感,这决定了日产不会轻易将自己的命运交到别人手中。再加上此前戈恩时代已经让日产体会到被其他主导者全权掌控的滋味,日产显然不愿再“重蹈覆辙”。

此外,日产与本田之间的企业文化冲突也是此次合并的阻碍之一。虽然同属于日系车企,但日产更倾向于精细化管理,从生产到开发再到采购,都主张“纵向分割”,相对国际化一些。而本田身上日系企业风格更浓重,不强调精细部门,而是到什么山头唱什么歌。

由于企业文化差异较大,其实即使谈判没有破裂,双方在后续合并过程中也会面临诸多阻碍,这是必然。但在日产内部人士看来,还是不愿意看到合并失败的画面,因为相较于尚且可以依托不错的财务表现在短时间内维持自身竞争力的本田,日产正在面临“燃眉之急”。

谈生存还是谈尊严?日产似乎没有选择

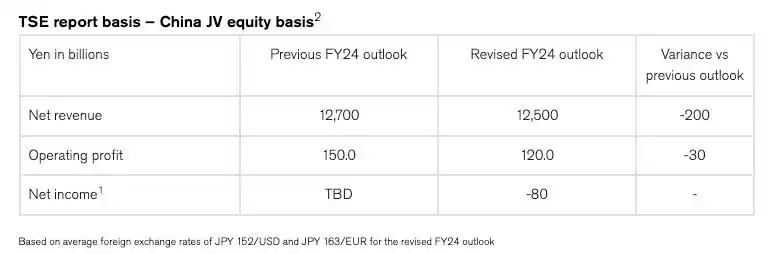

在宣布合作中止的晚些时候,日产便下调了2024财年的业绩展望。其中净营收为12.5万亿日元,营业利润为1200亿日元,净亏损将来到 800亿日元。很显然,这不是一份能够提振信心的财务数据。

之所以对业绩持有谨慎态度,源于日产为恢复业绩表现提出的一份详细的结构性改革计划,具体包括缩减产能、裁员等等举措。

一方面,日产决定在2026财年将全球产能从500万辆缩减到400万辆。在销量持续退坡的中国市场,产能将降至100万辆。据了解,去年年中日产已经关闭了位于江苏常州的乘用车制造厂以寻求优化经营。

此外,在被比亚迪等中国车企车企逐渐占领的泰国市场,日产也不再硬扛,而是选择关闭泰国的三家工厂。

另一方面,日产会在全球范围内裁减9000名员工,其中管理部门裁减2500人,工厂裁减6500人,这将是一笔不小的开销,预计本财年需要1000亿日元。据了解,此次改革将一直持续。有专家认为,如果日产进行更加全面的结构改革或许至少需要5000亿日元,将对日产的业绩构成一定的压力。

虽然日产在积极主动的“降本增效”,希望可以进一步提升业务效率。但是很多被动的事实却是日产无法左右的。比如在墨西哥生产的日产汽车,正在面临特朗普悬而未决的关税利刃,如果新关税政策落地,那么对日产来说将需要付出巨大的代价。

还有曾为日产提供巨大销量支撑的中国市场,似乎已经没有了日产的立足之地。

根据其发布的2025年1月中国区业绩看,含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的销量为4.54万辆,同比去年下滑30.7%,主要走量的产品仍是燃油车,新能源板块几乎是空白。如果后续日产进行彻底的电动化转型,那么至少需要数千亿的研发费用作为项目支持,这无疑会对日产的财务状况带来沉重的压力。

而事实上,日系车企在应对新能源智能化的全球性转型挑战中,普遍没有明确的策略,或者落地艰难。此前,本田与中国的合资公司广汽本田推出一个全新的电动品牌“烨”,但首款纯电车型烨P7却因命名出师不利。

日产与中国的合资公司东风日产虽然也宣布与华为合作开发日产新能源车型的智能座舱,但从节奏和进度上都无法与中国车企相较。

可以说,从北美到中国,两个对日产最重要的销售市场都不算明朗,这时候的日产如果再以“不够紧迫”的态度应对,那么给它的生存空间只会越来越小。

有日本方面的人士认为,本田应该和日产再次展开对话,这是重振现有业务的必行之举,但本田能否接受重新谈判还是个问题。对于日产来说,眼下最重要的是找到一个抱团取暖的对象,因为只有先活下去才有谈尊严的本钱。

推荐

1月小型车销量榜单有点惨 没一款销量过万 元UP第二

鬼斗车

东风奕派济南卓联奕正店盛大开业 ,开启泉城智能出行新篇章

车友公社

传祺E8 PRO+限时一口价20.98万满爱上新,一部满足全家需求

马拉车市

全家需求,一部满足!传祺E8 PRO+限时一口价20.98万元

汽车大事记

12.99万起,捷途自由者正式开启预售

买车家

4.78万元起,五菱之光EV正式上市,开启纯电新征程

车评社

配激光雷达,搭“神行智驾”系统 风云A9最新官图曝光

第壹台车

购车豪华权益、3万现金红包二选一 深蓝G318杀到15万级!

第壹台车长安启源A07以“智驾平权”撬动新能源轿车市场

汽车头

广汽传祺E8 PRO+限时一口价20.98万元

汽车头

3万优惠来袭 深蓝G318如何做到性能与舒适兼得?

車言道

深扒银河L7与宋Pro DM-i,12万预算买谁更合适?

1号车盟评论

暂无评论,抢占沙发