无论从战略计划的执行上,还是从战略势能的释放中,长安都表现出积极的战略进取姿态,推动向上向外加速发展。

文 /《汽车人》张敏

长安汽车“三大计划”全面提速。

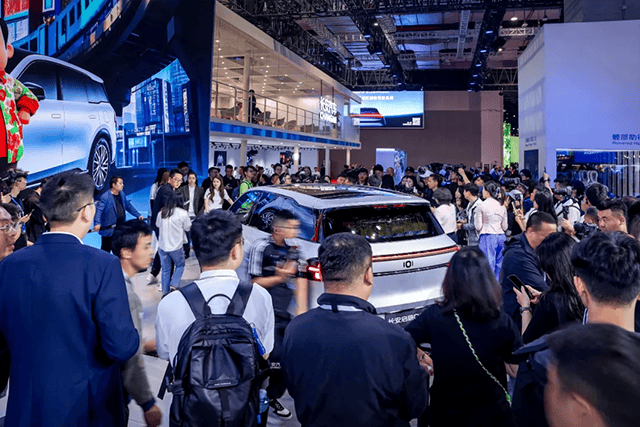

本届上海车展,长安携三大数智技术成果——“天枢架构”“天枢智驾”“天域座舱”,N大未来出行科技——飞行汽车、人形机器人、机器狗、轮式机器人、智能外骨骼等前瞻科技矩阵集结亮相,同时金钟罩全固态电池首秀,“天衡底盘”实车搭载首次公开亮相,带来了一场闪耀全球的数智成果展。

上海车展开幕第一天下午,在上海会展中心,长安汽车举行了媒体沟通会。长安汽车董事长朱华荣、党委副书记谭本宏、执行副总裁叶沛和王孝飞与会。

沟通会上,长安高管们释放了非常多有价值的信息,简直有点目不暇给。可以说,是今年以来“干货”最多的一次对外宣讲。

这不光体现了长安上下非常自信,对企业战略、产品策略、市场研究,基本上都在打明牌,而且也体现了长安在发展中牢牢把握了主动权,技术资产、品牌和市场积累起来的势能转化为动能,转化率非常高。这也进一步增强了长安的信心。

发展势头央企最强

早在2017年,长安汽车陆续提出新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划和全球化“海纳百川”计划,在数智全球化的战场上作“三线突围”。而今,三大计划已经收获累累硕果。

2024年,长安汽车总销量达268万辆,连续5年增长,其中自主品牌占比超80%;新能源销量达73.5万辆,同比增长52.8%,远超行业平均水平;海外销量53.6万辆,同比增长49.6%。

从经营质量看,长安汽车经营稳健向好,新能源效益稳步改善,2024年营业收入(全口径)2767.2亿元,同比增长7.7%。其中,自主板块新能源收入占比达46.5%,同比提升16个百分点;海外销售收入占比20.2%,同比提升6.7个百分点。

今年第一季度,长安实现营业收入341.61亿元;归属于上市公司股东的净利润13.53亿元,同比增长16.81%。

3月份,长安汽车集团销量26.8万辆,其中新能源销量8.7万辆,同比增长62%;海外市场销量突破5万辆,在海外市场诸多严峻考验下,仍然同比增长4.9%。

值得注意的是,长安旗下新能源品牌,如深蓝和阿维塔,都表现出强烈的向上势头。深蓝3月交付2.4万辆,同比增长86.7%;阿维塔3月交付10475辆,同比环比皆翻倍。

“海纳百川”计划也在稳步推进,2025年一季度,长安海外市场贡献超15.9万辆销量,印证了“海纳百川”战略的前瞻性。通过“香格里拉”计划突破新能源技术壁垒,依托“北斗天枢”计划构建智能化护城河,最终借“海纳百川”计划实现全球化势能释放。

长安无论是销量还是盈利水平,都实现持续增长,其在技术创新、新能源转型和全球化布局上的势能,正在转化为市场表达。作为央企品牌,长安汽车用八年磨一剑的定力,证明了中国车企完全有能力在全球汽车产业重构中扮演规则制定者的角色。

无论是新能源、智能化领域战略布局,还是市场体量规模,长安在几大央企中表现一直靠前,新能源与智能化双轮驱动成果卓越。

在技术创新能力上,长安汽车专利与研发投入行业领先。近三年累计申请专利1.4万余件,平均19件/天(按工作日计算),发明专利占比70%,智能化及智能座舱专利数量领先。其自主研发的SDA架构、“天枢智驾”系统、固态电池(“金钟罩”)等核心技术,增强了产品竞争力。

可以看出,长安汽车的领先势能源于其清晰的战略路径、强大的研发实力、稳健的市场增长及全球化布局。相较于其他国有车企,长安在新能源转型、智能化技术、自主品牌发展及海外扩张方面均展现出更强的竞争力,成为央企车企中最具发展潜力的代表。

重组利好长安发展,战略定力托举势能

沟通会上,媒体仍然非常关注长安汽车控股股东兵装集团与东风集团重组事项。其实在长安2024年业绩解读会上,朱华荣就舆论非常关心的央企重组进展,已经给出了阶段性答案。

他表示,目前工作层面已经完成重组方案,并提交上级领导审批,等待上级审批。方案有利于长安可持续发展,会为长安旗下品牌发展创造更有利的因素。

长安汽车党委书记、董事长 朱华荣

长安汽车党委书记、董事长 朱华荣

朱华荣强调,重组不会影响长安的既定发展战略,相反,会更有利于强化央企的竞争力。长安将坚定不移地继续推动“三大计划”落地,重组方案只会让长安得到更有力的支持,长安、深蓝、阿维塔诸品牌的经营势头将得到更大助力。

“无论未来重组整合方案如何,都必将更有利于中国整车央企的发展,长安汽车也必将朝着打造更强综合竞争力,迎接更大历史发展机遇的方向来迈进。”

在“汽车人传媒”看来,重组不是为了单纯造出更大规模而运作,必然是为了央企的战略协同、高效资源利用。而重组各方要产生“化学反应”,相关管理方也势必会做出更科学的布局与考量,即效率优先,能者多劳,让经营势头更强的品牌保持战略积极性,充当战略箭头。

长安当然不缺少战略定力和抓机遇的能力。今年以来,在新能源、智能化和全球化的三大计划之下,长安的市场、品牌、产品策略都在不断精进,看起来策略上变化不小。实际上,自2017年以来,长安的顶层战略没有变化,只不过次级战略执行上不断“丰容”,越来越细化。

当“汽车人传媒”记者问起长期主义与“快节奏市场适应”矛盾的时候,朱华荣表示,长安不止在8年内拥有战略定力,在160年的发展中都是如此。

一个原因,是长安喜欢“折腾”。在市场环境发生剧变的时候,长安能够迅速反应,跳出舒适区。2017年的创新创业,长安就勇于“归零”,从头建立自己的技术护城河。

另一个原因,是长安的精神内核非常稳定,那就是“百折不挠”。这很容易理解,但做到不容易,长安从未因一时的挫折动摇过。现在长安的增长势能在央企里面表现最好,证明长安的路走对了。

长安汽车党委副书记 谭本宏

长安汽车党委副书记 谭本宏

长安将品牌势能举得很高,谭本宏提到,长安在追求效率上做到了“1/2”(办事流程、成本效率比),充分对中层放权,这样才能“快鱼吃慢鱼”,“高频打低频”。

现实问题是复杂的。企业文化是核心竞争力,文化之下是原则,原则之下是制度,制度是基石。而制度相当于一个简化的小模型(过于细化的制度就会陷入僵化),制度没有规定的就用原则,原则有共识的就用文化统筹。

在企业管理中,尤其是大企业,大家都重视流程、架构和制度。但人的主观能动性如何保证?小股部队就能自己想办法去突破,不一定要伸手等着上面给资源;大部队分工合作的时候能将全局利益放在最高处,这可能是长安活力的来源。

谭本宏提到,自动驾驶的团队人数高达5000多人。项目复杂度非常高,如果处处用制度来约束,必然是低效的。这个时候,企业文化和大家对长安战略的共识,就显得非常重要了。哪怕对于一个基层的、初级的员工,同样需要形成共识。上下一心、其利断金。

这也是长安势能形成的重要因素。

存量新构与新量重构

战略定力也体现在市场发生变化的时候。长安的做法,是研判变化的来源,并决定自己的行止。长安既不恐慌,也不盲目跟风,而是从容按既定品牌和产品构想推进部署。

长安汽车执行副总裁 叶沛

长安汽车执行副总裁 叶沛

3月份,燃油车占有率回升,4月将进一步夺回失去的份额。而叶沛表示,(市场上)任何品类的增长要看原因:一个原因是价格供给(就是降价);另一个原因是产品力供给(技术创新)。现在长安认为主要来自于前者,合资一线将15万元以下产品进一步下压,带来了增长动能。这一波是结构性的,即压下来了,就升不回去了。

这导致了一个问题,如果技术没有实质性提升,燃油车的路进一步走窄了。

叶沛有两个新鲜的提法:一个叫“存量新构”;另一个叫“新量重构”。

怎么“新构”呢?一个是能源形式的新构,即燃油车的电气化;另一个是智能新构,在实用智能上,企业必须将资源投向更有利于基盘用户价值增长的部分。简单说,要么是智能化提升(安全和便利提升),要么是新的能源解决方案(省钱、强化场景能力)。叶沛暗示,UNI系列要迭代为HEV和PHEV等形式。

而启源系列,则属于“新量重构”。这就意味着不能简单拓展动力,而必须颠覆现有价值体系。

第一,是要颠覆自己的燃油车系列(这和前面的说法有点接近);第二,要颠覆合资一线(产品体系),就是持续增强自己新品牌、新系列的智能化能力,将价格力转变为品牌势能;第三,则要抢海外市场,就是在“海纳百川”计划之下,要推到海外市场的前沿。为此,要精简产品序列,先做减法,然后再上规模做加法。

这不是简单砍掉某些款型的问题,而是要焕新系列,将国内和海外市场打通,做大单品销量。叶沛提出CS75系列要保持全球30万辆的规模,CS55系列通过焕新,做到国内12万辆,国外更多一些,加起来也有30万辆左右的规模。通过细分谱系在多个市场延展,降低成本,提升边际收益。

海外战略的三重暗示

在新的历史时期,长安的重心并非单纯是国内市场,海外作为“任务支线”。长安的重心就是全球化,这意味着要从战略高度看待“海纳百川”。

叶沛明言:“国内实现大规模的占有,海外同步实现大规模的占有,这才是真正全球化、世界一流品牌应该有的样子。”这番话里透出的强烈自信,显然认为,长安的势能已经达到兑现全球利益的时候。

朱华荣安排了“5+2”(5个高管到海外某市场连续工作两个月),让整个集团都对海外具体市场有了具象化的认知和策略。对于长安而言,存量产品全球化的机会在于,将其打造为全球经典产品,而不能是国内萎缩的款型,“放逐”到海外。

海外很多市场,迭代速度比国内慢了好几代,也因为如此,拿出同步款型去打,相当于降维打击,直接撼动跨国车企在当地的品牌基盘。像欧洲一些市场,还将中国品牌的竞争力简化为“性价比”。这种背景下,客观上需要更强大的产品力去打破认知惯性。

叶沛也提到,新能源产品不应该走试水路线(小打小闹),而是要真正找到可持续发展的细分市场。

这些话有三重暗示:其一,长安的新能源产品有巨大优势,应该看准了之后敢于压上重资产;其二,暂时不需要做全品类,从个别细分市场做起,在海外的品牌势能做起来之后,再进行更大规模的部署;其三,不走以价换量的路线,要从高端做起,针对特定潜客做起。

这个时候,我们就联想起阿维塔12在慕尼黑首发的深意。

长安没有轻视海外市场的困难,叶沛也点明,要解决全链条系统地围绕海外的拓展,是长安接下来真正长期要做的工作。

在访谈之前,很少有媒体洞察到长安海外战略的进展达到如此地步。长安的三大计划当中,“海纳百川”是最晚启动的一个,但很快和“北斗天枢”、“香格里拉”实现同频共振,协力发展。

总体而言,长安对技术本质的洞察,对市场规律的认知,对用户价值的敬畏,都贯穿在战略魄力当中。将中国品牌的战略势能,转化为全球解决方案的动能,是长安正在做的事。

在央企的经营序列中,无论从战略计划的执行上,还是从战略势能的释放中,长安都表现出积极的战略进取姿态,也占据了主动的战略位置,推动向上向外加速发展。从这点看,重组之后的长安,有望继续把握战略主动权,引领“中国智造”向前。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。

相关车系

推荐

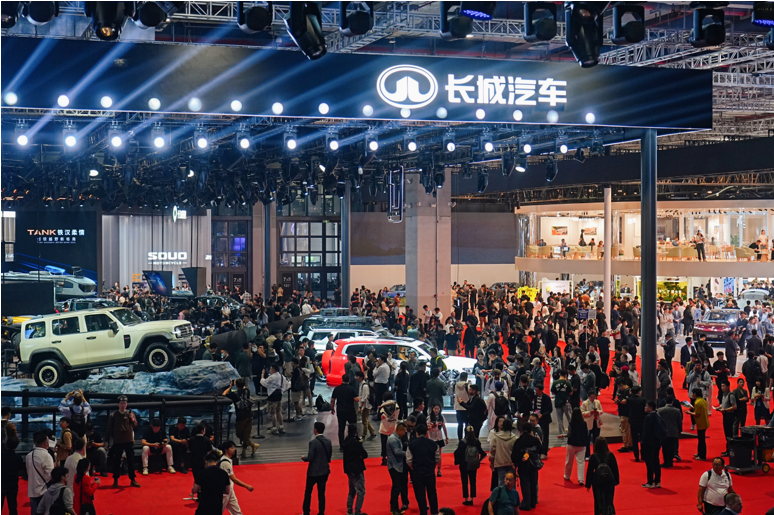

上海车展|长城汽车六大品牌深度诠释科技、越野、全球化优势

车动力

真香不贵!8.99万元起 东风纳米06开启预售

车动力

28.99万起,领克900 正式上市,树立家庭旗舰大六座新标杆

车动力

一汽奔腾悦意03上海车展开卷!7万级大厂性价比神车,真香!

My车轱辘

比亚迪2025年一季度全球多个市场登顶

零零柒车邦德

车红是非多:与其说日产N7是换壳,不如说奥迪是大众!

车界

12万多能买,5米长,大溜背,插混/纯电可选,高阶智驾全国都能开

车市风向

丰田bZ3X售价10.98万起,单月订单破2万

MOTO

技术普惠国民,五菱汽车如何重塑全民出行电智新生态

FA汽车性能测评

同行二十载,雷克萨斯与中国车市再创新未来

My车轱辘

电动汽车电池新国标公布,五菱汽车竟已经预判到了

汽车常识堂

3万到5万女士新能源怎么选?这篇教你避坑不踩雷

汽车常识堂评论

暂无评论,抢占沙发