长安与东风间的重组,在取得可以公开的实质性进展前,先在舆论层面展开了较量。

2025年4月11日。长安汽车董事长朱华荣在2024年的业绩说明会上,回答有关长安与东风重组的相关事宜时,特意强调说网络上有关与此的信息不属实,大多属于主观臆断,但他并没有详细的说出其中具体的所指。

其实,坊间对这起重组的猜测主要集中在两个方面,一是长安与东风在重组过程中主导地位的归属,群众们总是操心行政级别的问题;一是重组后总部的所在地,即使这个选择并不能改变他们只属于打螺丝的工种。即便如此,任何一个话题,都会引发巨大的争议。尤其是重庆与湖北的朋友们,相互之间的语言交锋更为激烈。

这与本田和日产之间的统合形成了巨大的反差,日本汽车行业非常关注他们之间重组的方式,特别是让效益最大化的方法。其中,丰田和戴姆勒就商用车的模式,受到了更多的关注。结果,本田主导大盘、日产配合推进的方式,最终导致全面重组暂停。

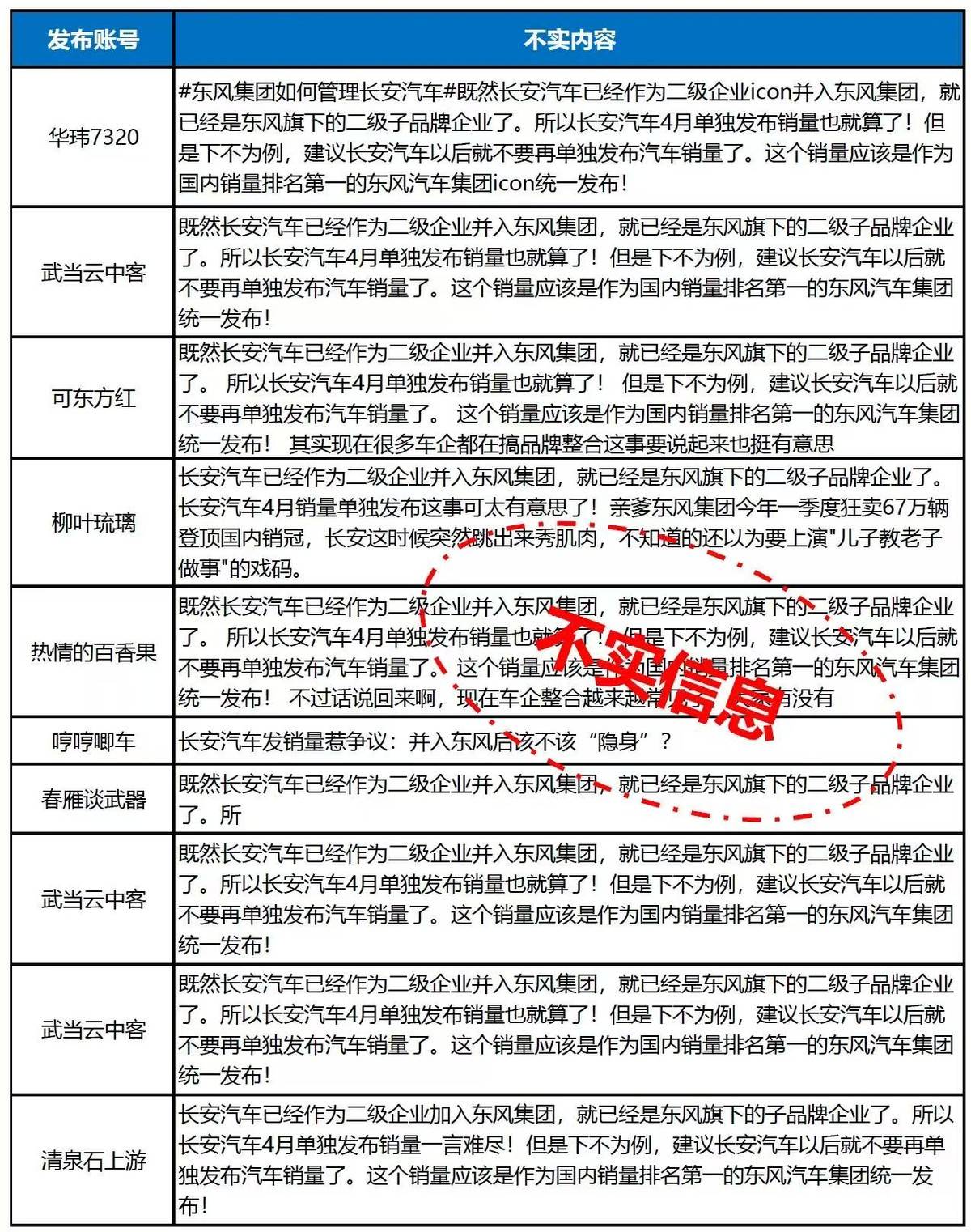

2025年5月5日。网络上出现了长安汽车作为二级企业并入东风公司的说法,消息发布人以此为由认为长安的销量发布应归口到东风旗下。随后,又有众多的消息源加入其中进行分发。这样的说法,纯属看热闹不嫌事大。跟大官人一个套路,不为摸鱼,只图水浑。

2025年5月7日。长安汽车不实信息举报中心进行了辟谣,认为这些不实信息,「诋毁了中国汽车品牌,恶意中伤长安汽车与其他汽车品牌的关系」。与此同时,列出了发布这些信息的账号和相关内容,并准备采取进一步的行动。当然,长安方面也没有明确地点出其他汽车品牌的名字。彼此之间的关系,可见一斑。

这同样与本田和日产的做法形成了反差。在两家日系车企重组之初,双方明确是基于平等的关系成立联合控股公司;之后本田一方的高层对外释放出把日产变成子公司的消息,试探日产方面的反应;进而向日产提出正式的方案,否定双方的重整是基于平等地位展开的,这摧毁了双方重整的基础。

日本媒体一方面批评本田的社长三部敏宏独断专行的做派,一方面又对日产的国企派头深恶痛绝。都到了生死未卜的境地了,领导们居然还在意自己的面子。宁愿让日产的形势继续恶化,也不愿意背负出卖日产的罪名。

这倒是和国内的众多大佬们的选择一致,绝对不能把「锅」砸在自己手里。在把企业折腾得一地鸡毛后,赶紧想办法脱手。通过一系列的手段,把企业营运恶化的罪名归结为前任、前前任领导的腐败等。其实,这并不妨碍各方通过事实层面的分析,最准确地找到「首席掘墓人」。

比较而言,长安与东风的重组,推进的要相对温和。长安对虚假消息的反驳,呈现出了其坚守的底线。在已经完成的方案中,长安与东风各自的位置,已经基本明确,这是长安心里有数的关键所在。

---

1. 就在长安辟谣的同时,三菱汽车与中国台湾鸿海精密达成代工谅解备忘协议。鸿海精密旗下鸿华先进会以OEM的方式向三菱汽车提供电动车,计划在2026年首先在大洋洲地区的澳大利亚和新西兰进行销售。预计首款车型是基于鸿海方面的Model B而来。

按照鸿海精密的意向与计划,在与三菱汽车达成合作后,接下来需要重点突破的是日产。时下,日产一方面需要三菱汽车为其提供插电式混合动力车型,一方面又缺少有竞争力的电动车,新一代的聆风只能在欧洲、北美部分市场推出。与鸿海精密合作,是最优选择。

2. 丰田发布2026财年业绩预期。销量方面,丰田与雷克萨斯的销量将达到1000万辆,比上一财年增加32万辆。把大发和日野计算在内,预计新财年销量为1120万辆,同比增长2%,大致相当于中国汽车市场总销量的三分之一。

收益方面,2025年全年营业总额为48.04万亿日元,同比增长6.5%;营业利润4.8万亿日元,同比下降10.4%;净利润为4.77万亿日元,同比下降3.6%。

2026年财年营业收入为48.5万亿日元,净利润为3.1万亿日元。

3. 中国汽车有了新的代名词。在今年的上海车展上,中国汽车制造商推出了足够多的新车或者次新车,这给德国汽车行业的写手们留下了和日本同行相同的印象,中国汽车制造商创新的尽头是雷同。他们给这些新车取了一个新名字:光滑的肥皂。

今天来台风,早下钟。

推荐

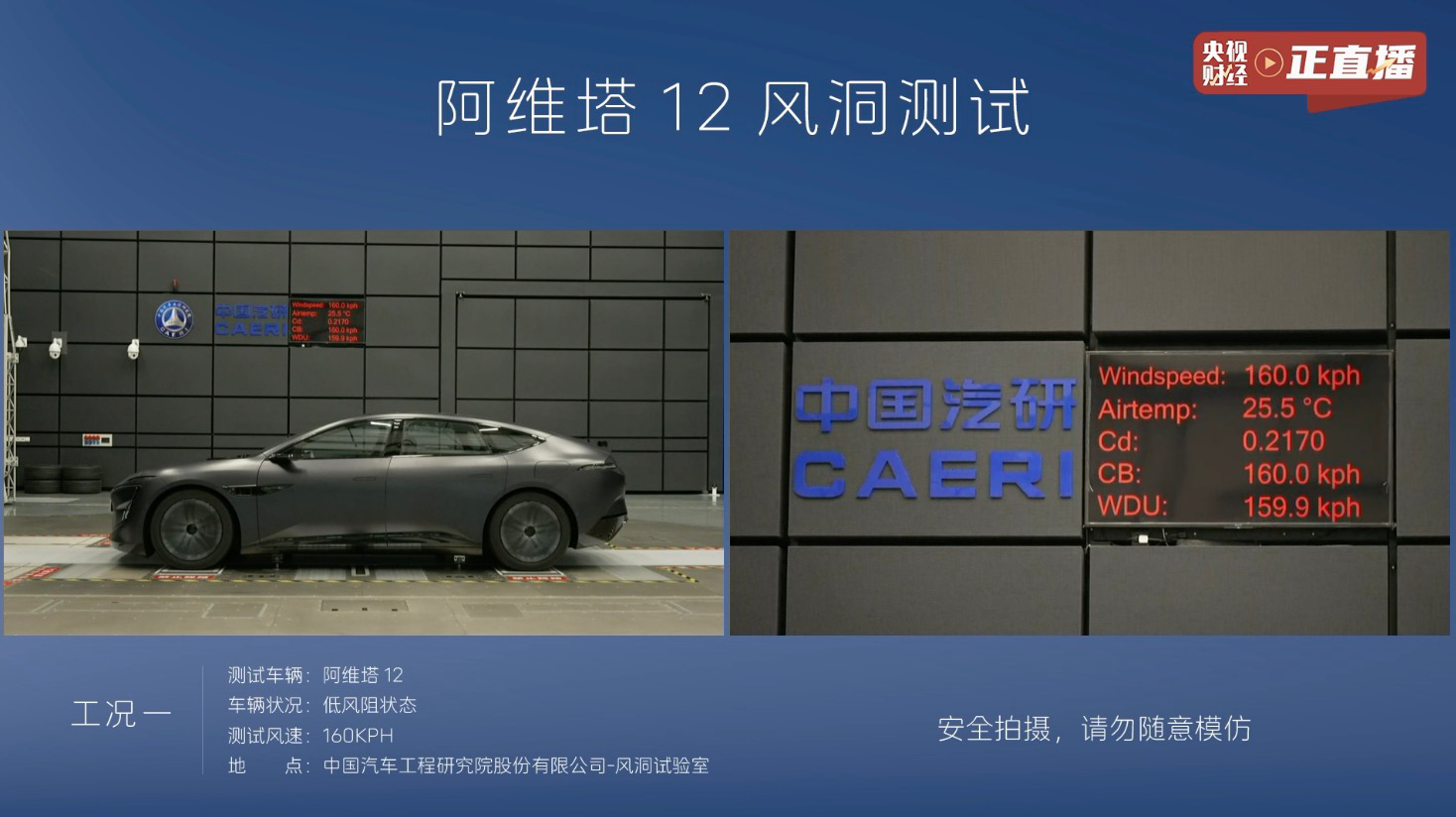

阿维塔12风洞测试,如何做到既美又强?

My车轱辘

宾利发布最新AI技术,结果跌破大家眼镜?

UCAR汽车网站

长安“打假”行动:请不要再替我们发言了!

功夫汽车丰田又赚了4.8万亿,是中国三家头部车企利润之和的三倍

DearAuto“华”系天花板!东风猛士M817定义全场景智能越野新标准!

后视镜里de未来对话奥迪管理层:布局产品大年 携合资伙伴共同应对在华挑战

买车网

工信部拟出台汽车门把手安全强制性国标:聚焦逃生救援与事故安全

车视头条

丰田与中国五矿、明和产业成立合资公司 云储斯蔚普落户湖南

汽车简报

领克900 28.99万起正式上市 树立家庭旗舰大六座新标杆。

AUTO攻略

全新探岳L的德味“岳”级设计

车大拿财务视角下 中国车企的稳健突围之路

EV视界

麋鹿、绕桩轻松拿捏,享界S9增程版底盘实力曝光!

车动态评论

暂无评论,抢占沙发