近日,吉利汽车动作频频,多次冲上热搜。

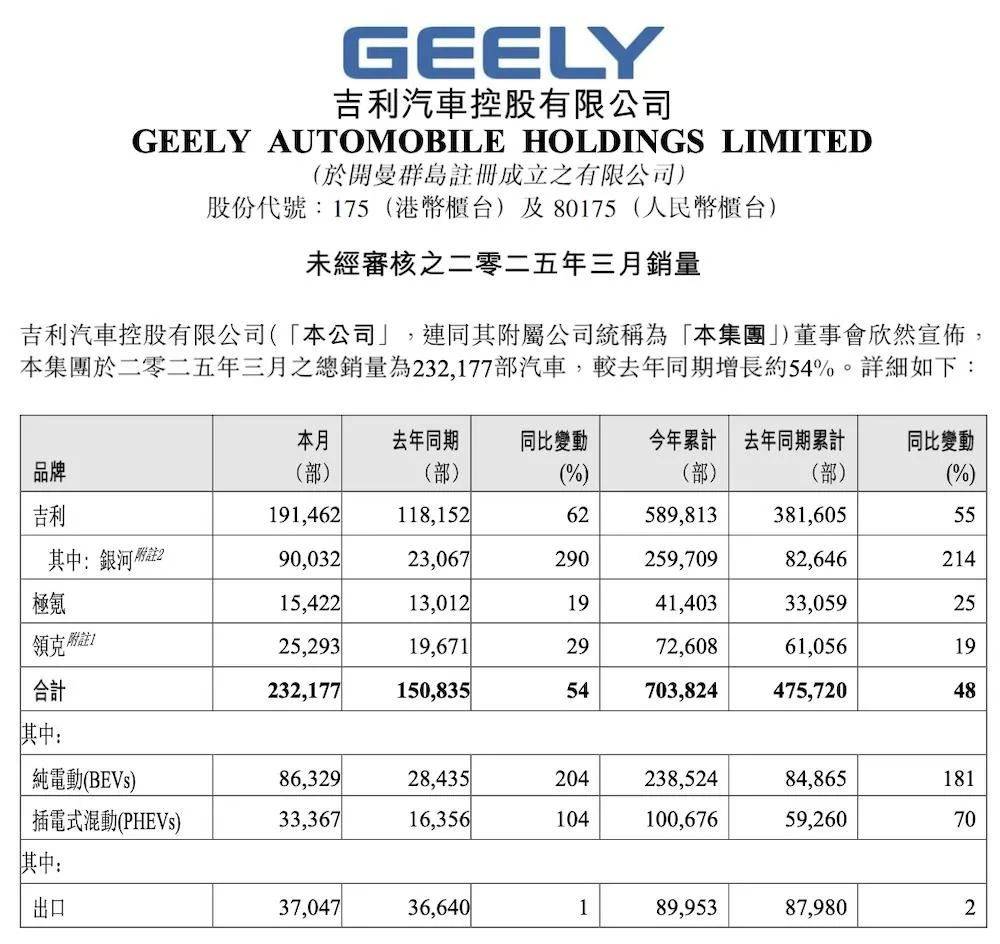

首先就是销量暴涨,1季度销量达703824辆,实现同比增长48%。

其中面向主流新能源车市场的吉利银河品牌,更是于3月实现了超9万辆的销量,同比增长高达290%,一季度累计销量已接近26万辆,实现同比增长214%。

紧接着,吉利汽车又发布公告称其间接拥有99%权益附属公司浙江几何与领吉汽车,计划斥资近3000万收购多家经销商,转为直营。

如今,网上又传出吉利回购极氪在纽交所上市发行股票让后者私有化的消息。

这一系列操作的背后,其实都是吉利汽车为整合资源、强化品牌合力、在中美博弈复杂环境中提前布防的策略之举。

“风筝收线”的背后,也体现出了吉利趋势解读、风险管控和市场把控的能力,以及正确的立场,和打造更抗风险未来的决心。

为什么吉利要“收回”极氪?

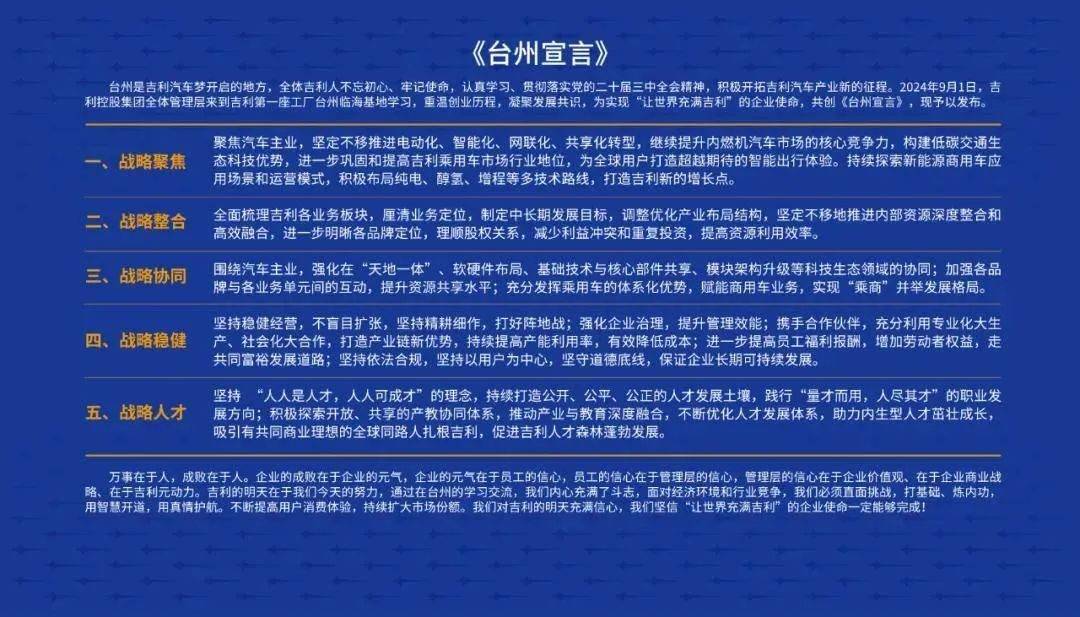

答案很明显,深化贯彻吉利《台州宣言》战略方针,回归“一个吉利”,推动集团内部资源深度整合和高效协同,杜绝重复投入,降低成本,以此提升企业竞争力。

说直白一点,就是精兵简政、降本增效。

极氪虽然定位高端新能源品牌,但与吉利银河等品牌依然存在一定的竞争关系。

收购极氪,吉利就能高效整合技术、渠道和营销资源,有效减少同门相争,集中火力对抗比亚迪、特斯拉等外部对手。

这也是汽车市场竞争进入“季后赛”,车企巨头应对陡增的对抗强度的明智之举。

规避中美贸易风险

极氪此前独立运营,外资股东占有一定比例的股权,并且在纽交所上市交易,公司财报及经营相关数据必然处于公开、透明的状态。在中美科技战、关税战的背景之下,就存在国家层面信息泄露的风险。

而对极氪以及吉利汽车自身而言,也极有可能因为极氪上市发行股票的地缘关系,而遭受到一些或明或暗力量的制裁或操纵。

吉利收回极氪,就能降低供应链和资本层面的不确定性,确保核心资源不被“卡脖子”。同时,也能在较大程度上维护国家利益和安全。

顺应直营趋势,掌控终端

吉利近期收购经销商,推动直营模式,目的其实很容易理解。一是确保渠道网络在激烈竞争中的稳固,二是更直接触达用户、统一服务标准、提升用户体验。

极氪原本就以直营为主,吉利推行渠道直营,就能让极氪品牌在并入吉利体系后更快速、广泛地实现渠道网络覆盖,以提升销售,并且利于用统一的标准为用户提供优质服务,提升用户体验和品牌形象。

同时,去中间环节也能让品牌更好、更快、更精准地实现对终端售价及利润的调控,以此在竞争更加激烈的未来市场环境中提升竞争力。

吉利银河热销已经证明:吉利需要“集中力量办大事”

计划是计划,实际归实际,“风筝收线”,就能让极氪和吉利好处尽收、不利全无吗?

至少整合后的吉利银河,就凭借更高效的成本控制通过高质价比和混动技术,实现了销量的快速攀升。

这也说明《台州宣言》战略引导下的吉利,已经将其新能源战略和品牌矩阵作战模型跑通。

既然这条聚力的道路能让吉利银河快速向上,那么整合极氪后的“大吉利”,消除旗下各品牌各自为营、内斗内耗的不利因素,实现更高效的研发、产能和营销资源分配,形成“高中低”全矩阵协同,成功的几率理应不小。

未来看点:吉利如何做到“1+1>2”?

技术层面,“大吉利”体系下丰富架构平台是否能快速优化各品牌的产品线,形成合力,并有效地降低各品牌的造车成本。如极氪的SEA浩瀚架构、高级辅助驾驶技术,会不会下放至银河等走量品牌?

渠道方面,极氪的直营经验+吉利原有的广泛渠道,能否为极氪、吉利银河等品牌打造出一张又大又强的销售、服务网络,缔造行业新标杆?

资本运作端,极氪此前在纽交所上市发行股票,是为了其产品在海外市场的销售赋能。如今吉利选择“收编”,让极氪从纽交所“赎身”,有没有可能是为“打包大吉利”在A股或港股整体上市铺路?

总结:

吉利这一波操作,表面是“收购极氪”,实质是战略聚焦。在新能源赛道加速超车的同时,提前拆解地缘政治风险。回归“一个吉利”,不是收缩,而是为了更强地出击。

(文中图片来自网络,若有侵权请联系“波帆说车”删除)

推荐

吉利银河星耀8正式上市 限时价11.58万~15.58万元

乐之汽车

吉利银河星耀8正式上市 上市限时价11.58万元起

车界江湖

限时11.58万起售,吉利银河星耀8正式上市

菲常视界

日产N7刚火两天就遇"银河刺客" 中高级轿车市场终极搅局者?

車言道

吉利雷达杀入混动赛道,凌世权:纯电混动双擎动力,我们甘当先锋

车壹条

丰田与中国五矿、明和产业合资公司

车友公社

起步即旗舰!吉利银河星耀8正式上市 上市限时价11.58~15.58万元

车友公社

中型轿车别乱选 最新质量榜单出炉 凯美瑞第二 帕萨特第四

鬼斗车

上市限时价11.58~15.58万元 吉利银河星耀8全球上市

宇尘说车要向隐藏式门把手说再见了?

爱驾天下

车市谈|吉利银河星耀8正式上市 上市限时价11.58~15.58万元

车市谈

钓鱼佬集体吐槽:车企包装的钓鱼概念,都是“伪概念”

车壹条评论

暂无评论,抢占沙发