小米SU7 Ultra陷“夸大宣传”风波,车主集体维权致股价跳水,雷军坦言面临“最艰难时期”。

文 / 张恒

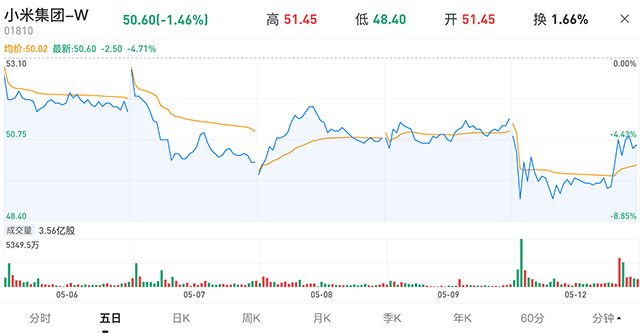

5月12日早盘,港股小米集团股价突遭跳水,盘中跌幅一度超过5%。虽然尾盘有所回稳,但最终仍下跌1.46%,明显跑输当日港股整体走势,甚至落后于汽车板块的平均表现。

导致当日小米股价异常波动的原因是, 小米SU7 Ultra陷入的“碳纤维双风道前舱盖”争议仍在发酵。这款售价52.99万元的旗舰车型,被不少用户指责在宣传和实际交付之间存在较大差距。在舆论风口下,小米汽车正面临其品牌信任危机的第一道坎。

争议的起点是SU7 Ultra那块售价为4.2万元的碳纤维舱盖选装件。在发布会、直播、官方图文中,小米曾多次强调这块“风道盖”的空气导流和轮毂散热功能,有图纸、有模型,甚至有雷军亲自上阵演示,强调“内部结构也改了”。不少车主就是冲着这点,选装了这块“复刻原型车”的配置。

可交付后,部分有心的车主研究发现,所谓“双风道”不过只是徒有其表,其内部结构与普通铝制舱盖区别不大,主要功能近似装饰。轮毂散热?导流结构?大多难以验证。这一结果与此前雷军在直播中的说法明显不符,甚至有车主吐槽“打了俩孔还取消了前备厢”。

一时间,维权视频接连出现,该话题立刻冲上热门。车主们建群、联名,要求退装、退车甚至赔偿。据悉,目前已组建维权群、参与维权者超过300人。

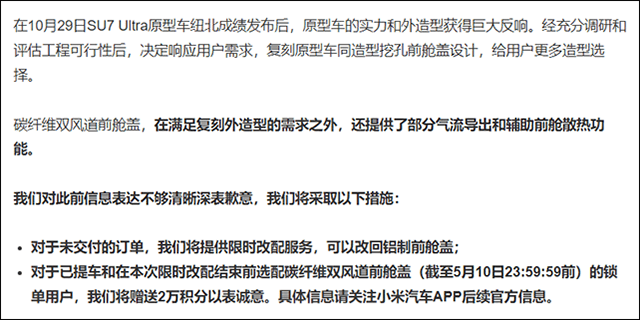

小米汽车在5月7日晚间发布官方道歉声明,承认早期信息表达不够清晰。小米方面的解释是,该部件在“满足造型复刻需求之外,还提供了部分气流导出和辅助散热功能”,但对“结构是否改动、风道是否导向轮毂”等争议焦点,并未给出明确答复。同时,小米也提出补偿方案:未交付用户可改回铝制盖,已选装用户则补偿2万积分,相当于2000元。

但问题在于,消费者原本花了高额溢价选装的,是“更强性能”和“技术复刻”,不是一张抽奖券。积分抵现、重新排产、延迟提车——这些都不足以弥补用户信任上的损耗。目前,部分用户呼吁小米应允许无损退订,或提出更具诚意的补偿方案。否则,问题若持续发酵,可能影响其刚刚起步的高端汽车品牌形象。

这场风波爆发的时间点也颇为微妙,距离3月29日SU7高速爆燃事故尚不足两月。5月10日,雷军在社交平台表示:“过去一个多月,是创办小米以来最艰难的一段时间。”从安全问题到信任危机,小米汽车正经历初代产品上市后的最严峻考验。

小米这次遇到的问题,其实在整个新势力车圈早已不是新鲜事。过去几年,不少国产车企在宣传时习惯“画饼”,说得天花乱坠,实际体验却差强人意。夸大参数、虚标功能、夸张演示,几乎成了某些品牌的“行业常态”。

说得直白点,不少车企做产品不是奔着“技术落地”去的,而是奔着“制造话题”来的。那些看起来高大上的词汇——“全球首款”“AI赋能”“智能协同”“仿生设计”……听着像革命,实际用起来不过是换皮炒概念。光鲜背后,真正解决用户需求的东西并不多。

造车本质是门系统工程,需要脚踏实地。但问题是,当技术被营销话术盖过,当工程被资本热情裹挟,所谓的“高端感”就容易沦为“高仿感”。而在中国新势力中,“快速起量”几乎成了一种惯性:一款车刚亮相,订单就铺天盖地,粉丝群、营销号和舆论造势随即上马,生怕慢了就错过风口。

风口上的热度终究难以支撑长期的口碑。小米汽车从爆燃事故到这次“风道门”,本质上并不是单纯的技术纠纷,而是一场围绕“品牌是否还值得信任”的深层拷问。它也揭开了当下不少新势力车企靠营销堆砌光鲜外壳,却缺乏真实产品力的行业通病。

有人说,如今的汽车市场已经从“制造导向”转向“用户导向”。但汽车不只是交到用户手中的一件商品,更是对信任的一次兑现。在这个充满浮夸宣传的行业氛围中,一个含糊的表述、一个细节上的疏漏,都可能在用户之间乃至整个舆论场引发连锁反应。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。

相关车系

推荐

没有人能拒绝日产的大沙发,更何况它这么便宜

车辙

大女主的都市搭子!奖拿到手软的豪华品牌,电动小车依然能打?

李建红-小李车评

当我想买一辆新能源马自达,它首先得是马自达!

车辙

魏牌全新高山上市,30.98万起售,长城的长期主义开始具象化

汽湃

想明白了的丰田,是杀疯了的丰田!

车辙

携手百台车主奔赴延安 星纪元ET一周年公益行 开启科技向善新征程

車言道

万众期待,终迎盛典!西南首家五菱商用车中心店盛大开业

车视轮谈

30.98-35.38万全域出击 魏牌全新高山家族上市

车市红点

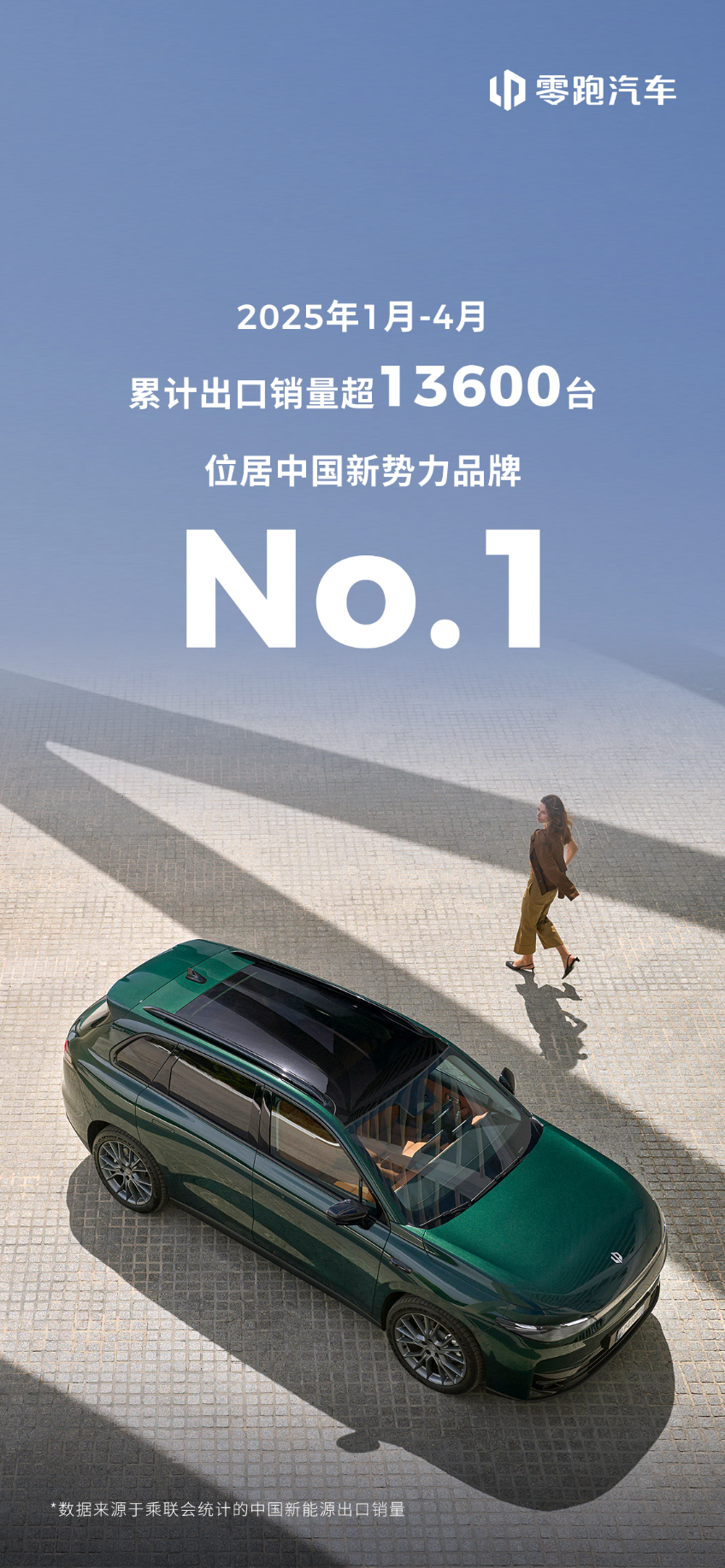

最新海外销量:零跑汽车位居2025年1月-4月新势力出口冠军

車言道

大众用MEB起了个大早,终究还得是“成为那谁”

车辙

“科技潮品”方程豹钛3席卷郑州,引爆年轻市场

四轮部落

中国区销量暴跌17.2%拖累宝马业绩,降价仍不敌中国新势力?

车圈能见度评论

暂无评论,抢占沙发