2021年春夜的黄浦江畔,3281架无人机编织出“你好,中国”的璀璨光影,吉尼斯纪录的光环下,捷尼赛思以 “韩国宾利” 之姿开启了第三次中国征程。

然而四年后的 2025 年盛夏,捷尼赛思上海总部悄然人去楼空,中国区 CEO 朱江的朋友圈定格在6月26日的离职官宣,任期定格在尴尬的10个月。。这位任期仅10个月的 “救火队长”,终究没能扑灭品牌溃败的燎原之火。

看起来,这个曾誓言与雷克萨斯平起平坐的韩系豪华品牌,正滑向无可挽回的深渊。

三进三出的轮回困局

作为现代起亚集团孵化的高端品牌,捷尼赛思的中国命运堪称一部跌宕起伏的 系列片。

2008 年其以 “劳恩斯” 之名首入国门,2014 年更名 “捷恩斯” 卷土重来,却皆因销量惨淡铩羽而归。2021 年的第三次出征堪称豪华品牌入华史上最华丽的开场,全新的捷尼赛思之名配合直营模式,短短两年引入8款进口车型,野心昭然若揭。

然而这场豪赌的成绩单却令人瞠目,根据数据显示,其2021-2024 年销量分别为 367 辆、1457 辆、1558 辆、1328 辆,仅为雷克萨斯同期销量的 0.8%。更讽刺的是,其单车营销成本高达71万元,相当于每卖出一辆车就要烧掉一辆宝马3系的价格。

与销量长期低迷相对应的,是捷尼赛思管理层的持续动荡。从德国人何睿思的四年深耕,到韩国人李哲的 “员工不买车” 怒斥,再到朱江的本土化改革失败,不到五年四任 CEO 的更迭,彻底暴露出战略执行的断裂与文化水土的严重不服。当李哲在全员大会上痛斥 “没有一名员工购买自家车” 时,这个连内部信任都无法建立的品牌,又何谈征服挑剔的中国消费者?!

终局已定的困兽之斗

捷尼赛思试图以“韩国宾利”的姿态切入中国市场,但惨淡的销量却给他泼了一盆冷水,我们不禁要问,三进中国的捷尼赛思为何这般“水土不服”呢?个人看来,这一问题的原因有很多,准确来说,这一场由认知偏差、战略失误与品牌宿命交织的必然悲剧。

首先,捷尼赛思的核心致命伤,在于其对中国市场的认知偏差。 当雷克萨斯通过 ES 加长轴距、国产工厂建设精准拿捏中国市场时,捷尼赛思却固执坚守 “原汁原味” 的全进口路线。以G70为例,其2850mm轴距在“加长为王”的国内B级车市场显得格格不入,后排空间甚至不如15万级家用车。这种为设计牺牲实用性的偏执,与中国消费者空间即面子的购车逻辑背道而驰。更致命的是,其主力车型G80的定价与降价后的宝马5系直接重叠,在品牌溢价不足的情况下,消费者自然会用脚投票。

其次是捷尼赛思在电动化转型方面的致命滞后,2025年中国豪华车市场新能源渗透率已达 25%,而捷尼赛思在售的6款车型中仅有GV60和G80 EV两款新能源车。而且这两款车型,在续航和智能配置等方面也是全面落后于理想L7、问界M7等本土新势力。

此外,消费者心中根深蒂固的认知枷锁也严重限制了捷尼赛思的发展。 现代汽车在华长期积累的廉价标签,如同达摩克利斯之剑悬在捷尼赛思头顶。即便该品牌投入30亿元营销费用用于建立形象,消费者依然难以摆脱认知错位。这种品牌鸿沟,远非几场无人机秀或豪华展厅所能填补。当消费者看到捷尼赛思的车标,潜意识里仍会联想到北京现代,这种文化烙印的改变,需要至少一代人的时间。

目前看来,深陷困局的捷尼赛思依旧在积极进行自救,2025 年 3 月,其宣布启动新能源车型国产化计划,试图通过本土生产降低成本,这被外界视为最后的救命稻草。然而这场豪赌的胜算微乎其微,目前中国新能源市场早已进入白热化竞争,捷尼赛思的入场时机已晚,其技术储备和用户运营能力亦难敌本土对手。

即便现代集团愿意持续输血,捷尼赛思的未来依然黯淡。当品牌认知持续下滑、销售网络不断萎缩,即便回归现代体系寄人篱下,也难逃被市场遗忘的命运。

车叔总结

从劳恩斯到捷尼赛思,从无人机秀到国产化自救,这场持续五年的豪赌,终究没能改写“韩国宾利”在中国的宿命。而捷尼赛思的溃败,不是一个品牌的失败,更是整个韩系车在中国高端化征程上的集体溃败。当最后一块豪华遮羞布被扯下,留给中国车市的,唯有一声叹息。

相关车系

推荐

小米与比亚迪:一场新旧势力“强强联合”的猜想

扉旅汽车

喜迎宏光MINIEV上市五周年,五菱开启焕新季,置换补贴价3.68万元起

智电车讯

家用SUV“颜王”驾到!全新博越造型曝光

汽车通研社

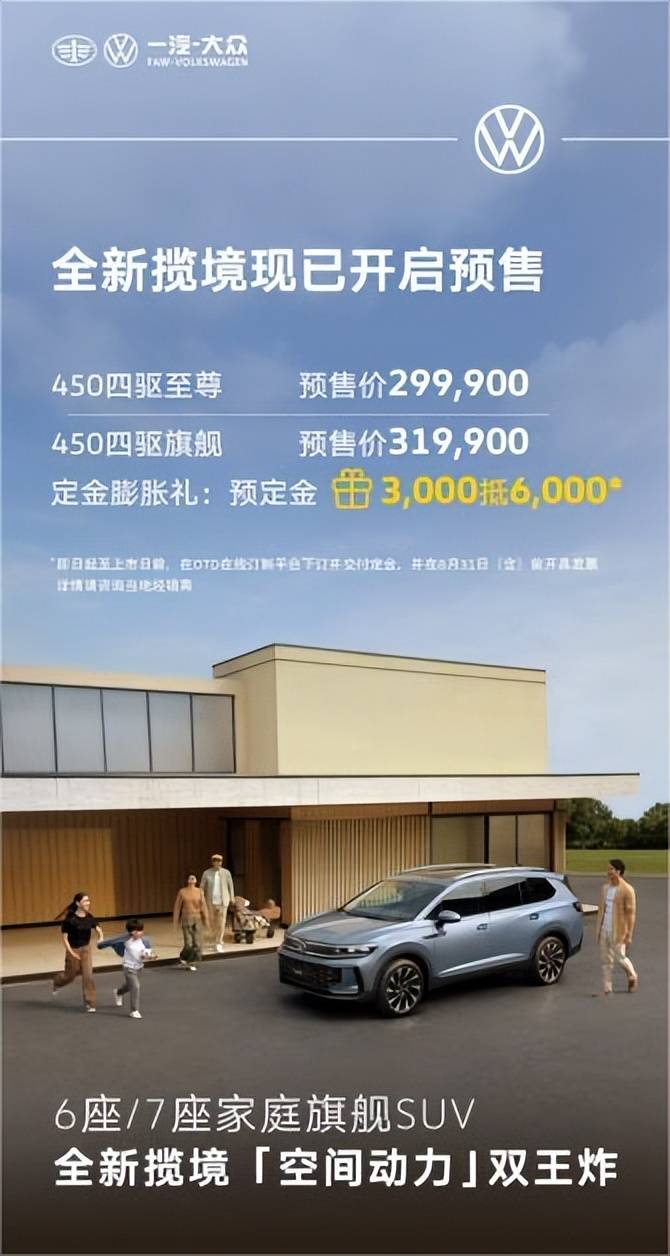

全维焕新 旗舰启程|一汽-大众全新揽境开启预售

车印记年轻人的轿跑,2025款东风奕派eπ007值不值得买?咱去店里看看

汽车大师哥

小鹏P7实车曝光,夸张到欣赏不来,掀背又能怎?

车动态

“中国二手车经销商百强、新能源五十强”公布,淘车车荣登双榜前三甲

汽车观测售价14.98万起,零跑全新C11各方面配置拉满,值不值得入手?

盘车匠

长城的“35岁深蹲”要靠纯电救赎吗?

新能源行业观察

5万级新能源代步车新选择,长续航大空间,短途试驾体验零跑T03

盘车匠

最低12.69万元起,北京越野BJ40燃油正式上市

5s养车

为什么女篮亚洲杯官方指定用车,必须是中国智能MPV专家?

汽车之讯评论

暂无评论,抢占沙发