2025年7月下旬,懂车帝推出的大型智能驾驶测评节目《懂车智炼场》正式上线。测评选择在真实高速公路与城市道路上进行,设置了15个高危事故场景科目,涵盖了“消失的前车”、“夜间施工区避障”、“儿童鬼探头”等极端但致命性高的路况,测试对象包括特斯拉、华为问界、小米SU7、理想等国内外20多个品牌近40款车型,堪称迄今为止最为全面的智能驾驶横向评测。

测评结果让大家“难以置信”,在“高速夜间遇施工+卡车”场景中,仅有47%的测试车辆能够安全避让;在“儿童突然冲出马路”场景中,整体通过率仅为58%。更引发争议的是成绩分布——特斯拉Model 3/X以6项测试通过5项的表现位列第一梯队,而华为系车型(问界M7/M9、智界R7)在“消失的前车”场景中全部发生碰撞,理想L6、小米SU7等国产热门车型也表现不佳。这一结果与部分国产车企此前宣传的“接近L4级自动驾驶”、“零接管”等话术形成强烈反差,直接触发了行业地震。

争议迅速发酵的核心在于测评方法论的公正性质疑。

多位业内人士和车企指出,测试中存在明显的变量控制不足问题:不同车型的测试车速不一致(如华为问界测试时速130km/h,而特斯拉仅120km/h);跟车距离差异显著(特斯拉保持在114米,而问界仅有69米)。这些关键参数的差异直接影响制动效果和避障成功率,被批评为“相当于高考与中考的差异”,难以服众。

在问界M9的“消失的前车”测试视频中,系统本已规划向左变道避险,但方向盘随后被疑似人工干预回正,导致AEB(自动紧急制动)介入过晚而发生碰撞。华为车主及博主强烈质疑测试员故意干扰车辆决策,而懂车帝则回应称是“AEB触发抑制了绕行功能,非人为干预”,并公布了行车记录仪原片和方向盘扭矩数据以证清白。这一技术细节的争论背后,反映的是测评透明度与公信力的深层次问题。

场景设计合理性同时也受到专业性质疑。测试中的多个极端场景被指超出L2级系统的安全边界,如要求车辆在130km/h时速、30米内同时避让故障车并规避左侧车流,这种工况在实际道路中极为罕见。更值得商榷的是测试强调的“让速不让道”原则——华为系车型因优先选择变道避险而被扣分,但日常行驶中变道恰是其系统优势;而特斯拉因保守减速获得好评,却可能在实际交通中造成后车追尾。这种测评标准与实际需求的脱节,反映出场景设计背后的价值取向争议。

另外也有网友认为,懂车帝的这次测试过分追求节目效果导致了可信度下降。

有网友表示:如果懂车帝的目标是告诉大家,辅助驾驶不是自动驾驶,错误使用辅助驾驶不安全,那懂车帝应该做的是展示“不正确的使用方式”会有什么结果,然后演示什么样才是“正确的使用方式”。而不是全程只用错误的方式使用辅助驾驶,然后最后得出辅助驾驶不安全的结论。懂车帝自己错误的使用辅助驾驶,然后还要把矛头指向辅助驾驶不够安全,到底是用的人有问题,还是辅助驾驶有问题?

这就像是懂车帝做一个碰撞测试,选择时速150撞水泥护栏,假人一个都没“活”下来,最终懂车帝得出结论:车辆极速太快,所以车不安全一样可笑。辅助驾驶本身就是工具,你采取错误的方式使用工具只会带来错误的结果,就像你用错误的方式开车,错的不是车而是开车的人一样。

面对排山倒海的质疑,懂车帝的危机公关采取了数据透明化策略。除公布争议视频的完整行车记录外,还释放了毫米波雷达点云和仪表CAN数据,试图以技术细节回应质疑。同时,懂车帝重申节目初衷是“科普辅助驾驶的安全边界”,强调“测试仅代表事故模拟当时该车辆的碰撞结果,不代表其在所有场景下的表现”。这种将测评定位为“安全警示”而非“能力排名”的话语转换,但并不能完全消除方法论争议。

写在最后:

这场争议的深层意义在于揭示了测评权力的再平衡需求。当智能驾驶技术关乎生命安全时,测评不再只是商业资讯,而是具有准公共产品属性的技术评估。未来理想的测评体系可能需要多方参与:监管机构设定安全底线,行业协会制定测试标准,第三方机构执行评测,车企提供技术说明,媒体负责公众传播。只有建立这种制衡机制,才能避免“既当裁判又当球员”的行业乱象,真正服务于消费者安全和行业进步。

相关车系

推荐

把钱包准备好 本周将有四款新车来袭 仰望U8L鼎世版即将预售

鬼斗车

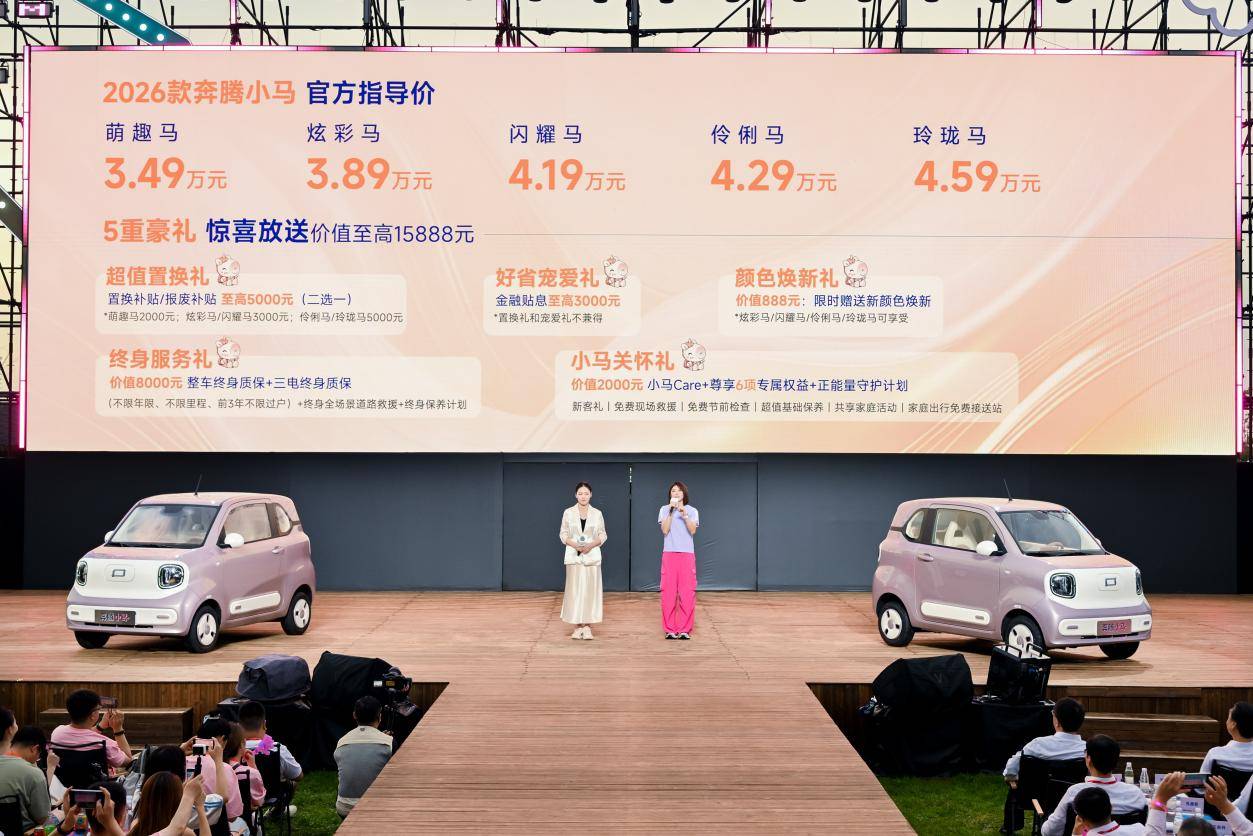

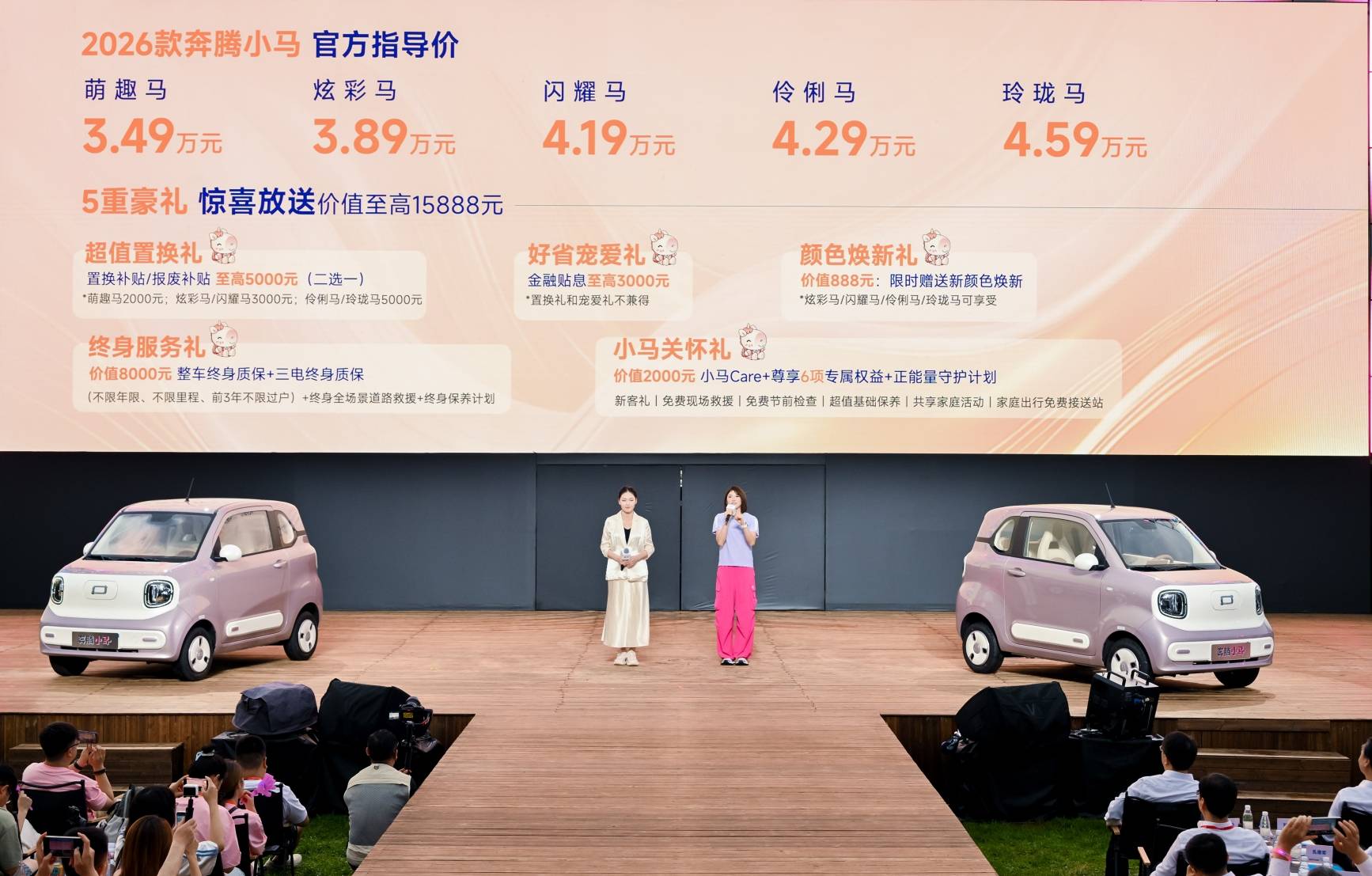

精致小车看小马:2026款奔腾小马3.49万元起售

街拍酷车

原创最感人,阿维塔为何力挺《浪浪山小妖怪》?

街拍酷车

全新岚图知音标配800V+5C,8月底上市!

车视轮谈2026款奔腾小马上市3.49万起售 六大升级直击短途出行痛点

BAO爱车工作室

吉利汽车集团亮相2025世界人工智能大会,展出领克10EM-P、银河M9等

My车轱辘

手慢无!全国仅53台,新BMW M4纽博格林限量版上市

My车轱辘

全新岚图知音三电配置首曝!全系将 标配800V+5C,推“三电平权”

汽车天涯01

奔腾小马焕彩上市,售价3.49万起

汽车头

上汽拿下“无人出租车”牌照,特斯拉又被“截胡”了?

车壹条

精致小车看小马 2026 款奔腾小马焕彩上市

中视汽车阜平洪水豹5 车主奇迹脱险 越野新王硬核安全筑起生命防线

汽车点评AC评论

暂无评论,抢占沙发