哈喽大家好!

前不久,“缉拿归案”火了。

事情的起因是,一名汽车博主将小米SU7与一款竞品车型进行对撞,但该测试结果引发质疑;1月底,小米法务部发布微博,宣称已将相关人士“缉拿归案”。目前,博主是否故意造假,尚未可知,但车车对撞,本身就充满了争议。

近几年,有不少汽车媒体搞出了“对撞”这一套,自主撞合资,日系撞德系,还有拿乘用车撞卡车的。画面虽然很暴力刺激,但结果却争论不断。一方认为,车车对撞更符合真实事故情况;一方则认为这就是纯搞噱头,不科学。

那么,车车对撞是否科学呢?对撞结果到底可不可信呢?

碰撞测试,不是谁都能搞

且不说对撞测试,普通的车与静态障碍物的测试,都不是谁都能搞的。

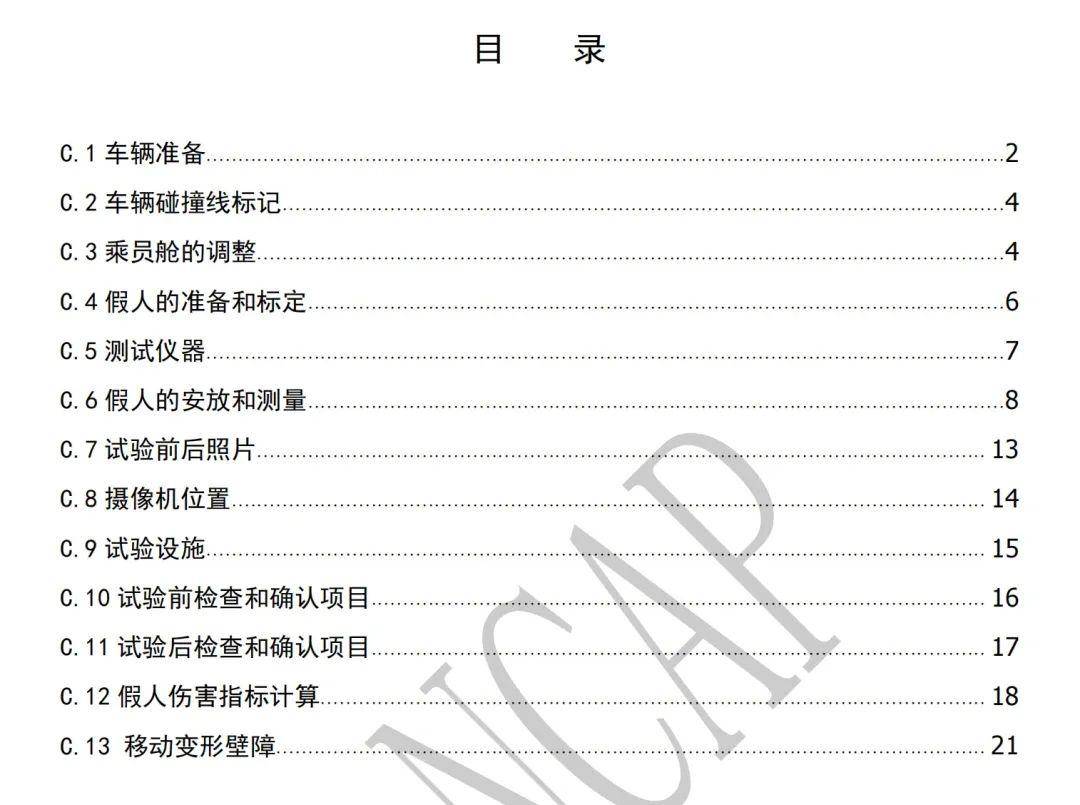

以C-NCAP为例,打开它的官方网站,我们就可以查询到各种碰撞测试规程。

规程内容相当复杂,对碰撞车辆的质量、假人的位置、仪器的标定,乃至环境温度、假人涂色区域,都有明确的要求。至于碰撞角度、速度的控制更不用多说,几乎是容不得一点差池。

同时,公开的规程文件和完整的视频记录,也在一定程度上确保了碰撞测试的公平公开。

如果是媒体搞出来的“民间”测试,如何确保以上变量统一,确保测试人员专业性,确保测试过程公平公开?可能都存在问号。

更何况,车车对撞,增加了一台测试车辆,变量也随之大幅增加,要比车与静态障碍物相撞更为复杂。所以,没有机构指导、没有明确规程的“民间”碰撞测试,显然是不够严谨的。

既然“民间”因为不够专业搞不了,那更专业测试机构是否可以呢?

当然可以。美国的IIHS(高速公路安全保险研究所)就非常喜欢搞对撞测试,但它们并不是为了证明某品牌、某车型更安全,更多的是想对汽车安全做研究,推动行业技术发展。

IIHS通过老旧车辆对撞,来探究汽车安全技术发展;通过同一品牌大车撞小车,测试什么重量、大小的车更安全。

以卡车钻撞测试为例,大家就能看出机构和媒体的明显不同。

2011年,IIHS进行了首轮钻撞卡车,通过同一款轿车钻撞卡车,来测试卡车防撞梁是否能防止车辆钻入车底。

结果显示几家防撞梁厂家不合格,无法有效保障乘用车安全。随后,这几家公司重新设计了防撞梁,并进行了再次测试,最终顺利通过。

然而到了某些媒体手里,同样的卡车钻撞实验,就从测试卡车被动防护装置是否合格,变成了比拼谁的A柱能硬刚大卡车,直接颠倒了主次。毕竟,在大卡车的绝对“体量”优势前,如果防撞梁无法有效防止车辆钻入,那所有的乘用车都是炮灰。

车车对撞,为什么没被推行?

既然专业的碰撞测试机构,有能力搞车车对撞,那为什么这个测试却没被大范围推行呢?

我们要明确的是,汽车安全,并不仅仅是对自车、车内成员的防护,作为交通参与者,汽车还要对各种交通参与者进行保护。换句话说,汽车有保护自己的责任,也有保护其它交通参与者的义务。

最典型的例子,就是特斯拉的Cybertruck。

前不久,英国警方就扣押了一辆进口特斯拉Cybertruck,原因就是该车因为存在安全隐患,无法在英国合法上路。国内也是如此,Cybertruck的特殊钢材和尖锐外观,不符合对其它机动车和行人的保护要求。

所以,从整体交通环境方面考虑,车车对撞很难被大范围推行。如果被推行,那这项安全测试很可能就变成了打擂台,厂家为了“赢得比赛”,只会比谁更硬、谁更重。

如此“恶性循环”下去,路上都是“装甲车”,不知咱们走在路上心里得是啥感觉。

车车对撞,早就有了平替方案

其实很多人都没在意,碰撞测试机构早就有了车车对撞的平替方案。

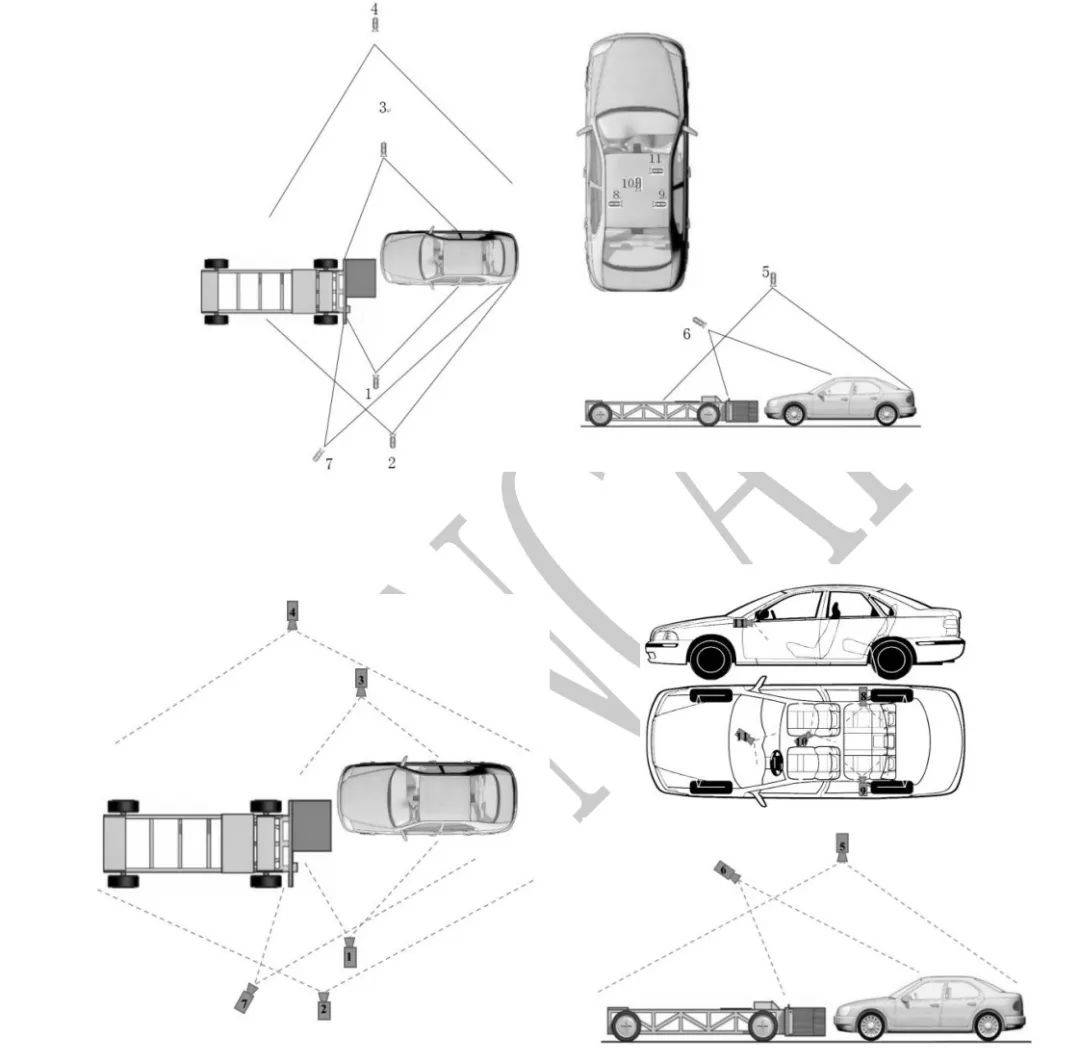

2020年,E-NCAP(欧盟新车安全评鉴协会)就推行了车与台架壁障小车进行碰撞。这项测试,采用了可移动的1400kg的壁障小车,模拟真实车辆。

在试验过程中,壁障小车和试验车辆均以50km/h的速度做相对运动,并以50%的重叠率发生碰撞,以模拟出更符合实际情况的车辆对撞事故。

而且,评价规程中,除了会考察碰撞车辆情况,也会有相容性评价,看壁障小车是否发生超标准变形或击穿等情况,并进行相应分值的扣减。

这样做的好处是,壁障小车的规格统一,使得各种车型都能按照统一标准进行测试;同时能对壁障小车的变形程度,进行更精准地测量和评价。

除了E-NCAP,国内的C-NCAP和CIASI都在近几年加入了类似工况测试。

另外,一些厂家也会在自家实验室中,用车车对撞的方式进行技术研发。

比如,此前奔驰就用自家的EQS SUV和EQA,两个体量悬殊的车型进行对撞。在这项测试中,工程师们想要的结果,不是谁能赢,而是在大型SUV的重量优势下,能否保证紧凑型SUV的安全。个人认为,这些测试都比媒体搞出来的车车对撞更有实际意义。

写在最后

其实,不仅是媒体。车企也在这几年的营销中愈演愈烈,用爆炸、火烧、翻滚各种方式博眼球。但这些大多都是流量意义大于实际意义的传播手段。

总之还是那句话,“民间”搞出来的各种测试,大家就当爆米花电影看看就好,要想真为买车找参考,还是要认准专业测试机构。

关于车车对撞,小伙伴们怎么看呢?

相关车系

推荐

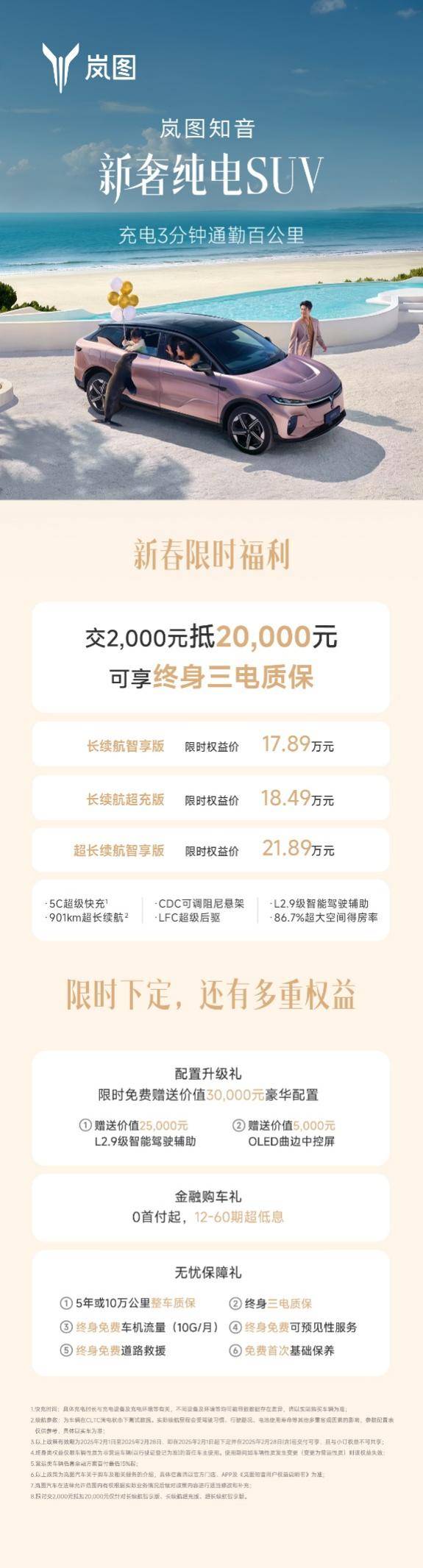

岚图知音现金立减1.8万,限时17.89万元起,终身免费三电质保!

智电车讯

“两箱油”司机和滥用智驾,谁更可怕?

DearAuto

DeepSeek都要推荐的好车——“Dear Car 2025”入围车型揭晓

DearAuto

奇瑞2025又曝不客气新作, 星途揽月C-DM官图来袭锁定开年顶流

引擎密码

尊界S800领衔,2025年重量级轿车盘点,谁是你的“梦中情车”?

买车家

春节档这部戏必看!陆地“猛士”遇深海“蛟龙”

第壹台车

第五代EA888“机皇”加持,途昂Pro实力不容小觑

车快评一口价+三大终身质保!广汽丰田率先推出一价到底一保到底

车则

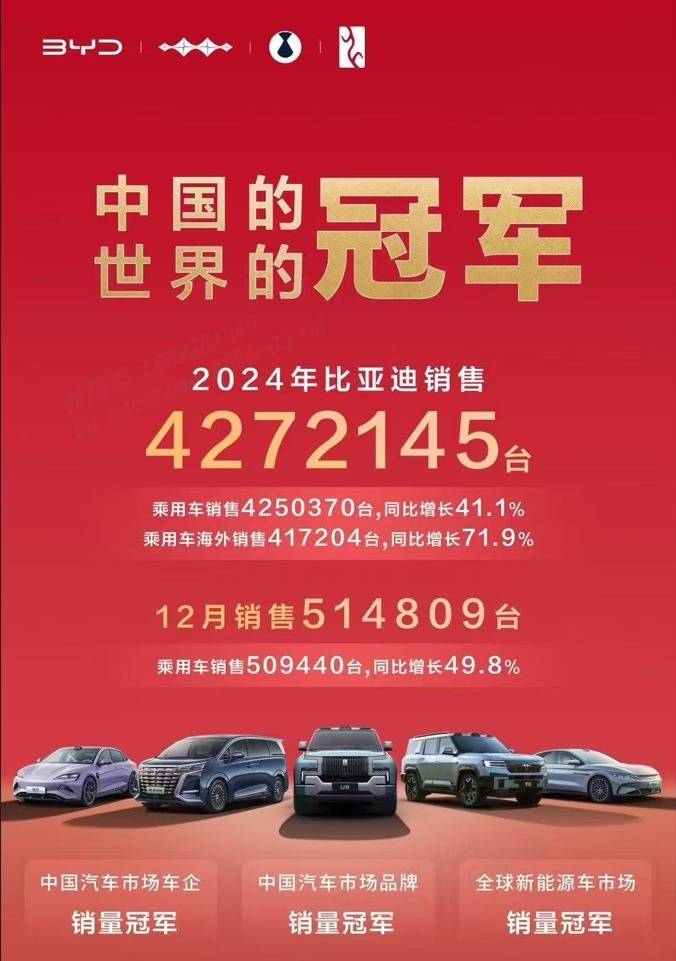

比亚迪勇夺2024 年全球销量三冠王,彰显新能源汽车领军实力!

车域无疆

小米第三工厂“一波三折”:北京不放,武汉不让

车壹条

广汽丰田开年放大招 三大终身质保全免费享有

汽车品评

在华为技术加持下智界的销量,快赶上星途加iCAR总和了

车快评评论

暂无评论,抢占沙发