2月10日,长安汽车与东风股份均发出公告,宣布“正在与其他国资央企筹划重组事项”。

于是,长安东风两大国家队造车实体合并重组的消息如同砸落在早春冰面的巨石,声响大,浪头高,冰面荡漾,在行业内的话题量迅速飙升。

因为,本次重组将注定是中国汽车产业发展史上的一个标志性事件。一旦重组成功,一个世界级体量的汽车霸主即将诞生。

而在2月9日,也就是合并公告公开的前一天。长安汽车正式发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划。发布会当天,董事长朱华荣亲临现场对长安智能化发展做出了战略级展望。彼时,朱华荣对第二天即将面世的重组消息只字未提。

然而,东风集团和长安汽车的重组消息看似突发,实则并非偶然。

一场践行国家意志的,汽车工业板块重构的大戏,正在徐徐拉开大幕。

01

早在2017年12月,长安、东风和一汽在武汉举行了战略合作框架协议签约仪式。

虽然7年前的协议并没有把三大造车巨头撮合在一起。但随后,三家央企一把手互调是常事。2018年7月,整合三方资源,合资组建T3出行服务公司,打造出行服务品牌。也算是局外人都能够清晰感知到的具体合作项目。

从政策面看,“十四五”规划明确提出“推进汽车行业战略性重组”,国资委近年也多次强调央企需聚焦主责主业、减少同业竞争。

所以,国内央企间的合并更多是基于深思熟虑后的果断决策。

事情经过几天的发酵,关于长安东风合二为一的机遇与挑战其实都被“好事者”们分析得七七八八了。

比如,规模效应将带来史无前例的力量感。

合并将缔造出中国第一,世界前五的超级造车实体。

新集团的议价能力将在行业内首屈一指。采购成本大幅下降。而在生产制造方面,双方的产能可以相互调配,既能避免重复建设,又能集中力量办大事。

比如把沿海基地的产能集中起来,专门应对出口需求,物流成本也能跟着降下来。

还有,技术创新将获得巨大的互补性优势。

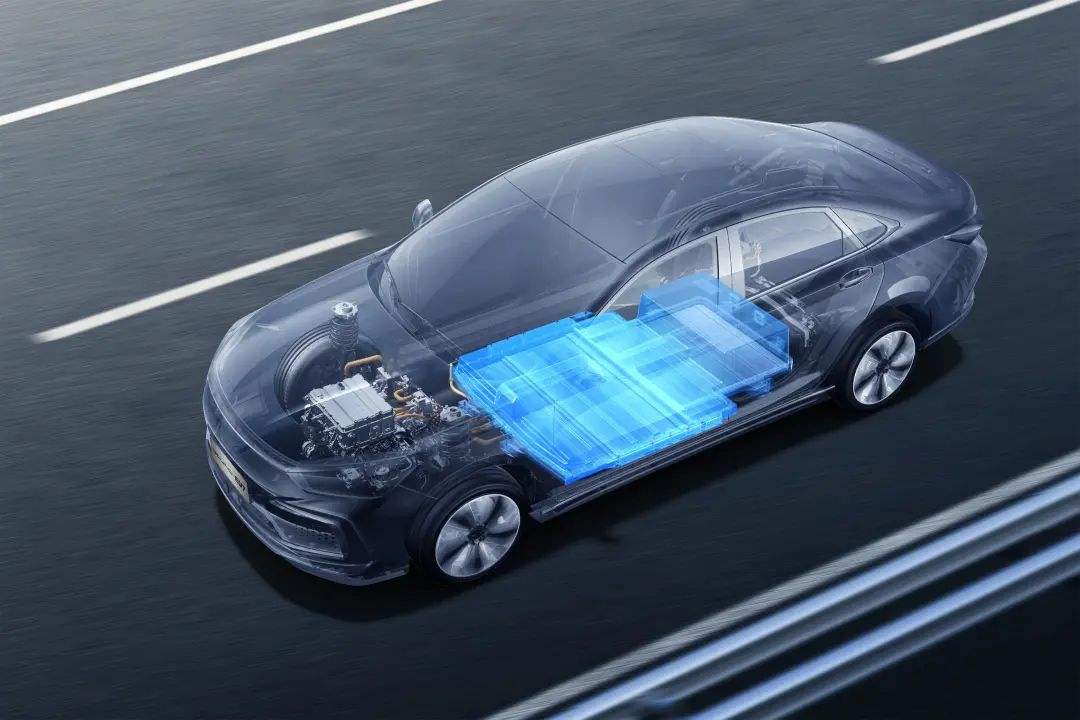

东风在固态电池技术方面、氢能源技术方面、商用车研发制造等方面颇有建树;

而长安在通过新能源“香格里拉”、智能化“北斗天枢”、全球化“海纳百川”三大计划的推进,积累了深厚的技术基础。

合并后二者专利共享,技术共享,将大大缩短研发时间,节省研发成本。

同时,有业内人士认为,长安东风合并后研发资金池预计扩大30%以上,这有助于集中攻坚智能制造中容易被“卡脖子”的环节。

再则,全球化布局层面,长安的东南亚市场根基与东风的中东欧布局形成互补。

东风在俄罗斯建立的年产15万辆基地,与长安在泰国的新能源工厂网络结合,将编织出"一带一路"沿线最密集的中国车企布局网络。

这种产能协同效应,正是对抗他国跨国车企区域化战略的关键筹码。

当然,除此之外,也需要面临合并带来的,必须解决的问题。

文化差异是首要问题。

当山城火锅遇上武汉热干面,融合是一道坎。

东风作为老牌央企,决策层级稳妥而充满秩序感;长安近年市场化改革激进,管理风格的冲突可能会影响效率。

就像两个习惯不同的人住在一起,得有个互相适应的过程。

品牌重新梳理的问题也不能忽视。

长安深蓝与东风奕派都盯着15万-20万元的新能源市场,阿维塔与岚图在中高端领域也是针锋相对。商用车领域二者也有不同程度的较量。

这就好比两辆车在同一条狭窄的车道上行驶,一不小心就可能“撞车”。

对此,以前是竞争,现在就是内耗了。

事实上,不管我们罗列出多少条二者重组带来的机遇和挑战,只要上升了国家层面,只要触及到了讲政治的高度,就没有办不好的事。

一如当初南车北车重组案一样,都能找到合适的办法解决所有的问题,最终达到1+1 >2的初衷。

02

或许,如果我们仅仅站在企业经营的角度,站在市场发展的角度,站在深化新能源汽车研发与制造的角度,都还不足以完全说明长安与东风重组的战略意义。

我们先从国内汽车产业维度来看。

过去十年来,中国汽车产业智能制造在新能源汽车的迅猛发展的带动下,可谓日新月异,步步走高。

但更加严酷的国内市场竞争既带来了资源浪费,也滋生一股不良的竞争之风。与行业而言,肯定不利长期健康发展。

若东风与长安合并,或将与一汽、上汽形成三大央企汽车集团。或者说,三年后,一汽理顺了内部更复杂的合资、合作带来的股权结构问题,也加入到了即将成立的新集团来,也不是没有可能。

如此,将进一步挤压拥有地方国资背景的车企,如广汽、北汽等企业的生存空间,可能引发更多兼并重组。

而民营车企要想进一步参与竞争,也需要考虑市场投入与市场体量的关系是否良性合理。

或许某些二三线车企不需要等到举步维艰那一天,有样学样,连长安和东风这样的大体格子都能手拉手,自己那点体量还纠结什么呢?

如此,在政策授意下,在榜样的力量下,中国汽车产业,特别是过去十年发展起来的新势力造车实体,不会经历如威马、高合那样的生死局,让产业健康的肌体多结一个痂。

再从全球汽车产业的趋势来看。

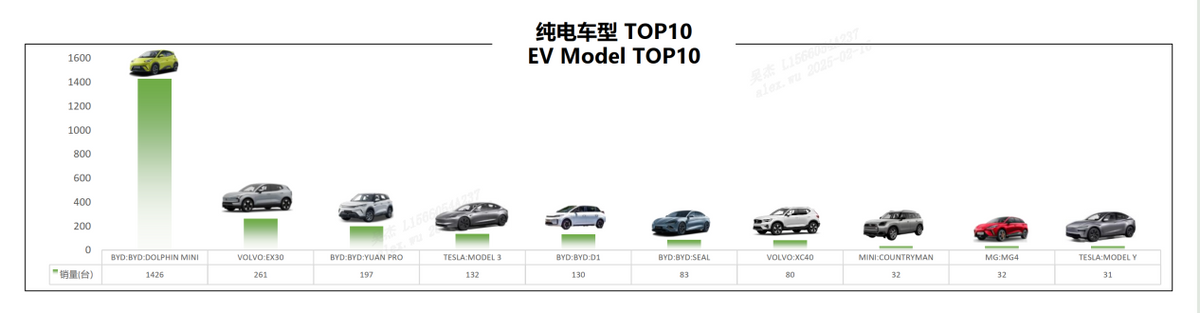

2024年全球汽车销量为9060万辆,其中新能源汽车销量为1603万辆,占比约17.6%。

2024年我国汽车产销量双双超过3100万辆,再创历史新高。其中,新能源汽车产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。

数据表明,我国汽车总销量占比全球汽车总销量34%。其中新能源汽车占比高达80%。

也就是说,过去一年,全球卖10辆新车,中国市场占了3辆出头;过去一年,全球卖10辆新能源汽车,中国市场高达8辆。

接下来的局势是,在新能源汽车领域我们可以引领全球,但不能脱离全球。

毕竟过去一年,我们汽车出口585.9万辆,同比增长19.3%,接下来需要进一步巩固第一大汽车出口国地位。

再补充一件大洋彼岸让人啼笑皆非的事情。

马斯克捐了26亿支持特朗普竞选。

特朗普却在就职演讲中表示,美国将动用石油储备补充战略石油储备,同时大力发展石油出口,并计划重启汽车制造业,全力扶持燃油汽车产业。

他还特别声明,将取消电动汽车强制保护政策。此举无疑将对美国电动车产业的生产、制造和销售造成严重打击。

特朗普的产业新政对我们的影响微乎其微,我们出口美国的汽车数量不多,新能源汽车就更少了。

但是,我们需要提防他国效仿美国的做法,特别是欧洲市场、澳洲市场,甚至一部分南美市场。

所以,长安东风合并,从更深层次的原因来分析,是启动了国家意志,既要提升央企大厂在新能源产业合纵连横后的技术壁垒,也要保证燃油车在最广泛的程度得以持续研发和生产的节奏,有能力,有优势参与全球市场的竞争。

显然,这样的责任,首先应该由央企老大哥来承担。

日前,关于长安东风合体,最“着急”的人,可能是来自重庆和武汉两地的民众。

他们都希望合并之后的集团总部应该设立在自己的家乡。

事实上,无论总部设在哪里,甚至第三方城市,都不会对与总部失之交臂的城市汽车工业发展的脉络走向产生负面的影响。

总部只是决策机构,两家车企之前的厂子不会变,供应链还在,生产设备只会更优化,产业工人工作照旧。

总之,与当地民生经济关联的变化几乎不会存在,如果有,只会更好。

接下来,我们就静观一场世界级造车集团诞生的全过程,并祝福他们都能更好。

推荐

电费一涨,新能源车就“歇菜”?只要不超这个数,就比油车更省钱

李建红-小李车评

国产车问题越多了?知名机构最新质量排名,车主担忧不是空穴来风

李建红-小李车评华为高管又说大实话了!事关高阶智驾,有些激光雷达是“假”的?

李建红-小李车评

鸿蒙智行智能技术再突破,尊界S800迈向自主智能新时代

汽车洋葱圈

燃油车跌惨了?1月燃油SUV销量榜单出炉 18款销量过万 瑞虎8第四

鬼斗车

鸿蒙智行智能技术再突破,尊界S800引领智能汽车迈向智能新时代

车域无疆

新车降价超14万!莲花跑车总裁致歉,市场策略与用户反响双重考验

车视头条

国内首个融合倒车能力的城区NOA,地平线HSD 拟人表现通行北京城区

智驾网段誉同款“凌波微步”,尊界S800是怎么练成“轻功”的?

吴佩频道

新车|星纪元 ES 增程版芜湖开启预售 引领高端增程轿跑新风潮

80君的汽车视野

全场景互联体验、鸿蒙智能座舱,阿维塔07 Pro+上市,21.99万元起

智驾网

比亚迪 在巴西、墨西哥等国荣膺纯电和插混销冠

四轮部落评论

暂无评论,抢占沙发