代入普通人的视角,25年中国汽车产业在驾驶辅助领域无疑是一副神仙打架的局面:端到端等技术越来越普及,更先进的大模型开始发布、推送,各家品牌也争先进入这一赛道。可神仙打架,最怕的是凡人遭殃,人们在感叹技术发展迅速的同时,也在质疑着驾驶辅助领域的种种不合理:比如市场上普遍存在的过度营销,再比如很多厂家宣传的技术、功能,和用户认知的并不是一回事。总之,随着驾驶辅助的功能越来越多,技术越来越高深复杂,人们反而更加难以分出驾驶辅助系统的好坏和潜力值。

也就是说,我们本该像德国人懂底盘、日本人懂节油、美国人懂大马力那样,对驾驶辅助的功能、技术和标准如数家珍,可在这个标准繁多,涉及感知、预判、决策、执行、软件、硬件、算法、AI等诸多板块的领域,中国智能的优势才刚刚形成,劣币扰乱良币,认知和标准无法统一的现象,却也成为了绊脚石。在这个时候,中汽中心,清华大学和华为联合发布了《汽车智能驾驶技术及产业发展白皮书》,它不止为纠正当下智驾辅助的行业乱象,也更为了帮助普通人认识和辨别驾驶辅助的好坏提供了专业指导。

偏科生做不好驾驶辅助,什么都好才是强大的唯一标准

说到驾驶辅助领域的种种不合理,偏科生之间的争执算是乱象集中营了。譬如,有些厂商在软件、AI、算法领域不够拔尖,就转而选择靠芯片来吸引眼球,给人一种算力高就是高阶驾驶辅助的暗示,可二者合二为一才是真正的智能;同样的,面对热度很高的感知话题,有些品牌认为算法够领先,纯视觉或者主视觉方案就能满足驾驶辅助的需求,相对应的,也有把“低价拥有激光雷达”作为噱头,实际激光雷达线束不高、而且连常规功能OTA都难以保证的企业……那么在配合各种营销手段后,就有了激光雷达PK纯视觉、高算力芯片叫板大模型等等话题和争议。

可事实上,真正强大,且目光长远的驾驶辅助方案,容不得一点偏科。软件、硬件,感知、算法……木桶上哪块板子短半截,遇到特别情况就都有“漏水”的可能性。而驾驶辅助的本意,除了解放驾驶员,就在于利用机器比人类更不容易走神、宕机,反应也更迅速的特点,来保证行车安全。

那么在这些领域,目前的驾驶辅助行业又存在哪些具体的偏科现象或者说认知混淆呢?就前面提到的硬件感知为例,对于纯视觉或者说主视觉方案,它和带有激光雷达的多传感器融合感知方案,本质区别是前者只能做到接近人类,后者才能真正超越人类。就比如在视线良好的环境下,主视觉方案确实也够用了,可感知的难点就在于遇到光线昏暗、无路灯的夜路,或者雨雾沙尘,暴雪刺眼等“事故多发”场景,这个时候如果系统也只能放慢车速,小心驾驶,那它就失去了意义;而更强的融合感知方案,通过激光雷达、分布式毫米波雷达等对远距离、阴暗处障碍物的精准识别,才能提高安全上限。

除了硬件,芯片、算法等话题也同样如此。像很简单的道理,没有激光雷达就注定上限不高,但有了激光雷达、有了高算力芯片,依然不等于高阶驾驶辅助。因为驾驶辅助的各版块永远都是协同工作,比如摄像头、激光雷达、4D毫米波雷达等硬件,解决的是“看得清”的问题;而想要“看懂”,准确识别障碍物、不误判,还得依靠具体的感知技术和算法。

这方面国内很多车企,大多跟在特斯拉背后跑,也就是逐步从基础的卷积网络,过渡到BEV鸟瞰、占用网络等感知算法,可由于精力、能力有限,结果往往是好不容易通过开源通用大模型魔改的方式做出了软件,硬件仍得依靠外供,而这种东拼西凑带来的结果,就是软硬件在技术和性能上难以做到高度匹配,所谓的高延迟、反应慢、思路反复横跳往往也是这么来的(比如软件学的是主视觉方案的特斯拉,硬件用的又是激光雷达,这种混搭+现学现卖的方案基本就不存在超越“老师”的可能性)。

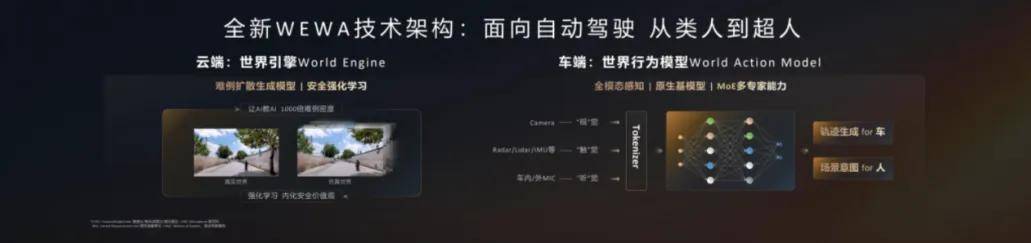

而华为不仅自研激光雷达、4D毫米波雷达等硬件,也自创了GOD障碍物检测网络和PDP预测决策规控网络等感知算法。于是就达到了既能实现3D立体空间障碍物感知,硬件性能也高度匹配,而且还能跟融合感知方案原生结合的效果。ADS 4.0更是升级成了一段式端到端,且原生的世界引擎比起通用的语言大模型更擅长空间推理,因此感知、预判、决策的速度更快也更加精准。

软硬件之外,训练数据也是一个关键话题。而很多人的误区就在于,认为一个品牌的销量越高,驾驶辅助进步的速度就会越快。可实际上,这两者的关系连正相关都算不上,因为车辆行驶数据并不等于有效训练数据,如果长期处于人驾状态,那么系统也无法获取数据进行训练,此外,如果获得的数据是一段“怒路症数据”,反而会教坏驾驶辅助,只有真正的老司机教学,而且是高难度、极端场景的案例,才能对训练起到正向作用,而且如果想要对更高阶版本的驾驶辅助提前训练,人工得方式就难以实现。也正是为了规避这些,并针对极端、难点场景以及级别更高阶的驾驶辅助需求集中训练,模拟训练被排在了比人工训练更高的位置。

而华为ADS 4搭载全新的WEWA架构,通过AI训练AI的方式,达到了比仿真更好的训练效果。因为以前只给一段路测或者模拟视频的方案,只训练了轨迹预判和决策;WEWA由于引进世界模型,它可以让车机进入“梦境”状态,也就是各类传感器依然能够像真实开车那样提供各种数据,每一次训练都是根据实时数据判断和决策,这就相当于感知算法、轨迹预测、最终决策都在进行训练,真正达到了身临其境的还原效果。再加上世界模型比起各类魔改开源语音大模型做出来的端到端,它更能深度理解各种物理现象,构建像人一样的物理常识和世界观,所以它做出来的决策也更加准确无误(比如世界引擎可以更好的做出空间预判,先天比只擅长搜索和文本对比的语言大模型更适合驾驶辅助)。

那么通过各个子版块的对比,可以发现,许多厂商基于省成本、价格下沉等需求,或者由于研发能力和资金投入有限,推出了各种偏科生风格的驾驶辅助系统,并通过种种营销手段,造成了误解和概念混淆。可实际上,如果是真正要求能够突破安全上限,具备强大迭代升级能力的驾驶辅助,它必须做到样样都强:感知硬件、感知算法、决策能力、训练强度、芯片算力、后台/云端算力样样精通,才有可能让驾驶辅助真正超越人类,而不是仅仅够用、平替的程度。换言之,偏科生做不出真正强大的驾驶辅助,样样都好才是高阶驾驶辅助的唯一标准。

另外从商业模式来讲,目前又只有华为具备样样精通的可能性。就比如很多主机厂时常喜欢把“全栈自研”挂在嘴上,可光看配置表就能发现:芯片是用的英伟达、高通或者地平线,激光雷达用的是禾赛或者速腾聚创,甚至有些连软件也是第三方代工……这种模式就不谈供应商断供、跑路等极端情况,底层技术把控的缺失就注定了在产品性能和迭代能力上会落后于专业的第三方全链路厂商,而华为是目前唯一一个解决了芯片、激光雷达等关键零部件,以及软件、算法的驾驶辅助厂商。

最后再从投入上来讲,驾驶辅助这个项目真正想要达到全栈自研,以华为车BU为例它近几年的研发投入超过了百亿,驾驶辅助部分占据了相当高的份额。而其他整车厂,全年的总研发投入达到百亿就已经是国产中的头部水准了,这还得分到动力、底盘、造型、车机、具体车型开发等各个板块……那么光从资金对比就能看出,整车厂很难真正意义上实现对驾驶辅助的“全栈自研”;同时隔行如隔山,而由于本就是通讯、科技领域巨头,华为对AI、芯片、类信号接收器(如激光雷达)等领域也更加“自来熟”。

通过对各种争议和乱象的深入探讨,《智能驾驶技术白皮书》的目的已经非常明确了,它就是想让大家像深刻理解什么是好的燃油车,什么是豪华车那样,去鉴别什么是好的驾驶辅助系统,这正如华为智选车业务部总裁汪严旻所说:“在这个智能化时代,中国人和企业必须自己去定义什么是好的智能驾驶系统,整个架构应该是什么样子的,从感知到规控、推理、训练、执行,每一个阶段的工作逻辑,怎么才能做到最好,这需要给业界、给普通消费者建立一个基本的认知。”

ADS 4有强大的升级能力,华为却把功能聚焦于安全

对于驾驶辅助技术,不得不说它确实是一个理解起来有门槛和难度的技术,种种不合理和乱象,除了过度营销以外,也在于普通人难以理解这一最前沿的科技,于是很多人不再关注各类宣传海报和话术,只从实测和真实口碑中找答案。对此,华为ADS不仅同样是公认体验最好的驾驶辅助,对于产品落地,它也更强调各种功能进阶,并最终服务于安全这个主题。

就以ADS 4为例,刚刚已经聊到过它有最新的感知算法,有WEWA架构、AI训练AI的能力,有超强的后台算力和迭代潜力,但这些主要是科技发烧友感兴趣的事情。对于大多数车主来说,最终的效果才是重点。对此,ADS 4的使命就是构建全时速、全目标、全场景、全方向、全天候的五维安全能力。

而关于五维安全,华为不仅把驾驶辅助拉回到了保证秩序、守护生命这个主题上,也让驾驶辅助成为了所有驾驶员都愿意关注,愿意使用的技术。因为对于别的驾驶辅助,大家的纠结点都在于靠不靠谱,能不能用得上;ADS 4却能够做到:“在你反应过来之前,就已经救你一命了。”

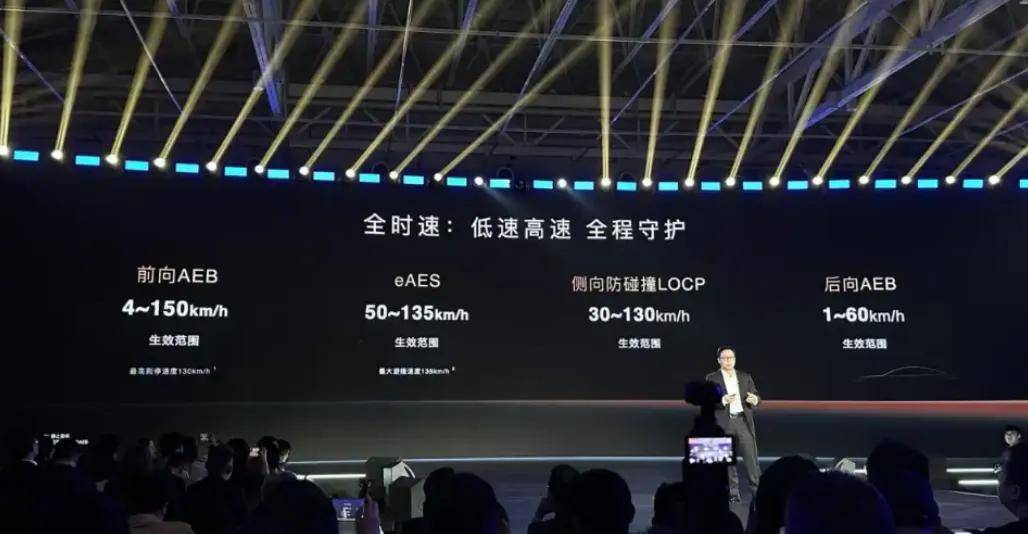

以AEB为例,这次ADS 4不仅把前向AEB生效范围提升到4-150km/h,针对后方,还有侧方,它都有了应对机制。也就是除了车主走神、没有认真观察路面的情况之外,对于认真观察也很难防范的追尾、其他车辆横穿马路等情况,ADS 4.0也能主动干预,这样的能力,确实连老司机也做不到。

而关于AEB,生效率是主动刹车的一个热门话题,可正是为了逃避这个难点,一些厂商想要通过AES也就是主动变道进行替代,而且还开发了“连续AES”两次换道等功能。可光从法规上来讲,哪怕是紧急情况,连续变道也是违规的,它甚至可能把单一事故演变成连环事故。而华为认为,AEB才是安全的第一道防线,只有迫不得已才会启用AES功能,基于这一理念,ADS 4在强化AEB基本功,做到既不误判也能准确刹停的同时,也做到了eAES亿公里才误触发1次的水准。

除此之外,ADS 4的种种功能也都是围绕安全、救命实现的提升,比如它不仅可以通过激光雷达进一步识别极端天气下的障碍物,同时提前探测路面附着力,从而优化刹车,降低雨雾冰雪天气的刹车距离,爆胎后也能稳定车身控制;再比如它还能在驾驶员失能之后,主动靠边停车,通过灯语求援等等。

总的来说,驾驶辅助发展到今天,它无疑成为了中国品牌的一大杀手锏,正如德系的涡轮和操控,日系的节能,美系的大排量一样,高智能正在成为中国汽车的一大标签。可面对这个既是风口也是决胜圈的领域,很多企业选择了靠过度营销、混淆视听而非技术突围。好在,作为行业标杆的华为,联合中汽中心与清华大学通过《智能驾驶技术白皮书》的形式,让科技发烧友能够更好的读懂技术关键词,也让普通用户回归了体验好用、一切为安全服务这一核心理念。作为行业引领者华为以身作则,为全智能驾驶产业链行业提供可量化安全范本并推动产业链上下游产业,助力智能驾驶产业高质量健康发展。

相关车系

推荐

三菱全新Grandis发布,主打欧洲市场秘密王牌

UCAR汽车网站

现代全新电动SUV预告,不玩大车玩小车?

UCAR汽车网站

STELATO,演绎新豪华!余承东张建勇发布享界新车标

车友公社

东风奕派破局:比国足赢球还难的翻身仗?丨壹观察

车壹条

尊界意外“爆单”,智界喜迎“独立”?

车壹条日系三强6月销量丨丰田扛大旗,本田环比大增,日产遇瓶颈?

车壹圈卢放喊话技术为王!岚图FREE+空悬接受“冻真格”魔鬼测试

私家车探

补短板?新能源销量占比不足三成,奇瑞品牌整合成立国内业务事业群

车圈能见度小米纸巾盒挨喷,是因为大家嫌贵吗?

线外邦

不吹不黑,比小米YU7低五万多的小鹏G7,能抢走多少订单?

汽车情报智能辅助驾驶赛道,为何华为能成为关键玩家?

车云网

上汽大众放大招,下半年多款重磅车要来!

汽车消费网评论

暂无评论,抢占沙发