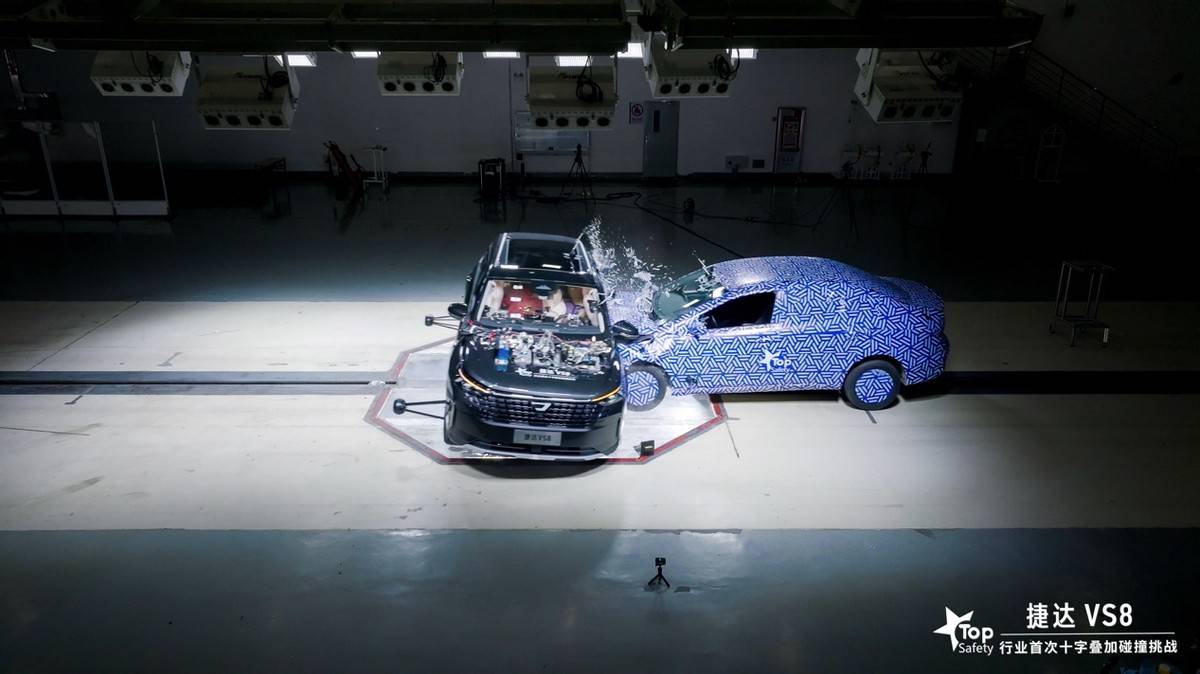

在汽车安全测试早已成为 “标准化流程” 的今天,一场在广州检验中心上演的 “非常规碰撞”,突然让整个行业安静了下来!7 月 17 日,捷达 VS8 用一场堪称 “地狱级” 的 TOP Safety “十字夹击” 挑战,给所有车企和消费者上了一堂关于 “安全本质” 的课。

这不是一场实验室里的 “应试考试”:没有预设的单一碰撞角度,没有固定的撞击力度,而是精准复刻了现实交通中最让人头皮发麻的场景 —— 十字路口等红灯时,先被后方 1.6 吨 SUV 以 60km/h 高速追尾,紧接着又被横向 1.5 吨轿车以 60km/h 拦腰撞击。同一辆车、两次高速冲击、碰撞能量超国标 2 倍以上,这种 “十字叠加” 的二次事故,是日常交通中死亡率最高的场景之一,却也是常规碰撞测试中极少触及的 “盲区”。

当碰撞结束,捷达 VS8 的表现让围观者屏住呼吸:A 柱、B 柱纹丝不动,乘员舱没有丝毫变形,中央气囊、侧气囊、侧气帘组成 “防护矩阵”,车门能轻松打开,就连 3 岁儿童假人的头部、胸部伤害值都稳稳落在安全限值内。这场挑战的意义,早已超越 “成功” 本身 —— 它撕开了汽车安全领域一个被忽视的真相:对家庭用户来说,“安全” 从来不是 “满足国标” 的及格线,而是 “扛住极端意外” 的生存线。

一、从 “实验室数据” 到 “真实场景”:汽车安全早该跳出 “应试思维”

常规汽车碰撞测试,更像一场 “标准化考试”:固定车速、固定角度、单一撞击方向,车企只需针对测试工况优化车身结构,就能拿到不错的成绩。但现实中的交通事故,从来不会按 “剧本” 上演。据公安部数据,十字路口的二次事故(如追尾后再遭侧撞)占交通致死事故的 34%,这类事故中,车辆往往要承受 “结构受损后再遭冲击” 的双重考验,其危险程度远非单一碰撞可比。

捷达 VS8 的 “十字夹击” 挑战,恰恰戳中了这种 “测试与现实的割裂”。第一次 60km/h 追尾,模拟的是 “红灯排队时被后车撞击” 的常见场景 —— 此时车辆尾部需要快速溃缩吸能,同时保证车身不发生 “甩尾” 或 “弹跳”,否则会加剧第二次碰撞的风险;第二次 60km/h 侧撞,则复刻了 “被横向来车撞击驾驶员侧” 的致命瞬间,此时不仅要考验 B 柱的抗变形能力,更要验证 “车身已受损时,安全系统是否还能正常响应”。

这种 “非对称、叠加态” 的测试,比常规测试严苛得多。常规侧撞测试中,车辆是 “完好状态” 被撞击,而捷达 VS8 在第一次追尾后,车身纵梁、后围板已发生形变,相当于 “带伤作战”。此时 A 柱、B 柱能否顶住冲击?气囊能否在车身姿态不稳时精准弹出?这些细节,才是家庭用户在极端事故中 “能不能活下来” 的关键。

正如行业专家所言:“当一辆车能在‘二次撞击’中守住乘员舱,才真正具备了‘安全冗余’。捷达 VS8 的挑战,本质是把‘安全测试’从‘达标游戏’拉回了‘生存竞赛’。”

二、“钢筋铁骨” 不是噱头:80% 高强度钢 + 9 气囊,藏着德系安全的 “底线思维”

碰撞结果的背后,从来都是 “技术堆料” 与 “设计哲学” 的双重胜利。捷达 VS8 能扛住 “十字夹击”,离不开三个关键支撑点!

首先是 “硬到骨子里” 的车身结构。其车身采用 80% 高强度钢材,其中 26% 是抗拉强度超 1500MPa 的热成型钢(相当于一平方厘米能承受 15 吨重量),这些钢材被精准分布在 A 柱、B 柱、中央通道等 “生命支柱” 位置。激光焊接工艺让车身接缝强度提升 30%,确保在第一次追尾后,纵梁能 “有序溃缩” 而非 “断裂失控”,为第二次侧撞保留足够的结构支撑。这也是为何两次撞击后,A 柱、B 柱没有出现结构性失效 —— 它们不是 “被动承受冲击”,而是 “主动分散力流”。

其次是 “快准狠” 的约束系统。第一次追尾时,安全带的 “预紧 + 限力” 功能迅速启动,将假人身体牢牢固定在座椅上,减少前倾幅度;第二次侧撞瞬间,中央气囊(行业少有的配置)从主驾座椅侧面弹出,隔开驾驶员与副驾乘员,避免 “相互碰撞” 的二次伤害;侧气囊和侧气帘则形成 “缓冲墙”,将撞击力分散到整个躯干,而非集中在头部或胸部。这种 “分阶段、全方位” 的防护,比单一气囊更能应对复杂事故。

最容易被忽视的,是 “超纲” 的安全标准。捷达 VS8 遵循的 “大众全球安全标准”,比国标严苛 20% 以上:全车规级元器件要在 - 40℃至 150℃的极端环境下正常工作,15 年生命周期内性能衰减不超过 10%;气囊系统经过 10 万次误作用测试,确保 “该弹时绝不犹豫,不该弹时绝不动弹”。这种 “不计成本” 的标准,让安全不再是 “新车时的优势”,而是 “全生命周期的承诺”。

三、家庭车的安全,从来藏在 “儿童假人” 的细节里

在捷达 VS8 的碰撞测试中,有一个数据格外值得关注:3 岁儿童假人的胸部压缩量仅为 23mm(国标限值是 50mm),头部加速度峰值为 35g(国标限值是 55g)。这个细节,暴露了捷达 VS8 对 “家庭安全” 的理解 —— 不是简单堆砌气囊,而是针对儿童、女性等不同乘员的生理特征,设计差异化的防护方案。

家庭用车的安全需求,从来都是 “多维” 的。成年人需要安全带与气囊的配合,儿童则依赖安全座椅接口的牢固性和侧气帘的覆盖范围;驾驶员侧受撞时,副驾和后排乘员的防护同样不能忽视。捷达 VS8 的 9 气囊配置(含后排侧气囊)、ISOFIX 接口的 “加强型固定结构”,甚至门板上 “倒钩式” 零件固定设计(避免碰撞时零件飞溅),都是对 “全家安全” 的具象化回应。

捷达品牌市场与项目管理部 部长 王昕

这让人想到捷达品牌市场与项目管理部部长王昕的话:“我们的安全设计,要让用户看不到的地方,也有‘钢筋铁骨’。” 这种 “看不见的用心”,比任何宣传语都更有说服力 —— 当一辆车在设计时,连 “儿童假人在二次碰撞中的颈部受力” 都考虑到,它所承载的,早已不止是 “交通工具” 的功能,更是 “家庭守护者” 的责任。

四、重新定义 “安全标杆”:汽车行业需要更多 “自找麻烦” 的挑战

捷达 VS8 的 “十字夹击” 挑战,本质是一场 “自我加压” 的测试。没有法规要求必须做 “二次碰撞”,没有行业标准定义 “十字夹击” 的流程,但捷达选择了 “最难的路”。这种选择的背后,是对 “安全本质” 的清醒认知:对消费者来说,“安全” 是 “0 和 1” 的命题 —— 平时感受不到,极端时刻却能决定生死。

近年来,汽车行业热衷于宣传 “智能驾驶”“续航里程”,这些固然重要,但 “被动安全” 始终是 “1”,其他都是 “0”。如果一辆车在极端事故中守不住乘员舱,再先进的智能系统也失去了意义。捷达 VS8 的挑战,与其说是 “技术展示”,不如说是 “行业提醒”:安全创新不该只盯着 “新功能”,更该回归 “老本行”—— 把车身造得更结实,把气囊弹得更精准,把每一个可能伤害乘员的细节都堵死。

从结果来看,这场挑战无疑是成功的,但更重要的是它带来的启示:汽车安全的进步,需要跳出 “比国标多一点” 的惰性,转向 “比现实风险多一分准备” 的主动。当更多车企开始模仿这种 “真实场景测试”,当 “二次碰撞防护” 成为新的行业标准,最终受益的,将是每一个手握方向盘的家庭。

结语:安全,是对家庭最郑重的承诺

十字路口的红灯倒计时,是城市交通最日常的场景;而隐藏在这个场景下的 “二次碰撞” 风险,是每个家庭出行时的隐忧。捷达 VS8 用一场 “超纲” 的碰撞挑战证明:真正的安全,不是 “应付得了常规”,而是 “扛得住意外”;不是 “实验室里的漂亮数据”,而是 “真实事故中的生存可能”。

对家庭用户来说,选择一辆车,本质是选择一种 “安全感”。这种安全感,藏在 A 柱不变形的钢性里,藏在气囊弹出的 0.3 秒里,藏在儿童假人平稳的测试数据里。捷达 VS8 的 “十字夹击” 挑战,与其说是一次技术验证,不如说是给所有家庭的一封 “安全承诺书”—— 在那些看不见的极端时刻,总有人为你的家人,筑牢最后一道防线。

而这,或许就是汽车安全最本真的意义。

推荐

首搭征程6P,星纪元E05以中式美学引领智能新能源新纪元丨SDTV

SDTV汽车生活

星途x地平线联袂打造,星纪元E05以全新设计美学融汇前沿科技

新座驾

特斯拉的“后发制人”:Model Y L和Model 3+能否扭转颓势?

极智动力

售价13.99万起,鉴真章 风云A9L 郑州格调上市!

四轮部落2025款车型辅助驾驶系统测试排行榜

车质网国内第三家汽车央企!“中国长安”重庆挂牌

车业杂谈

比亚迪&国际米兰足球俱乐部全球汽车合作伙伴

谈车帮2025年“新能源F4”正式集结,一汽奥迪Q6L e-tron C位出道

电动邦

全新迈腾荣获2025年首款“五星+4G”双安全认证车型

车哆哩懂车帝既无资质也无能力开展智驾测试 结果不严谨也不可信

一锤定音

高能超享体验升级!比亚迪海狮06西安上市暨深度试驾体验!!!

陕西购车網

纯电混动双雄布局,比亚迪海狮06西安上市试驾享体验升级

畅游车世界评论

暂无评论,抢占沙发